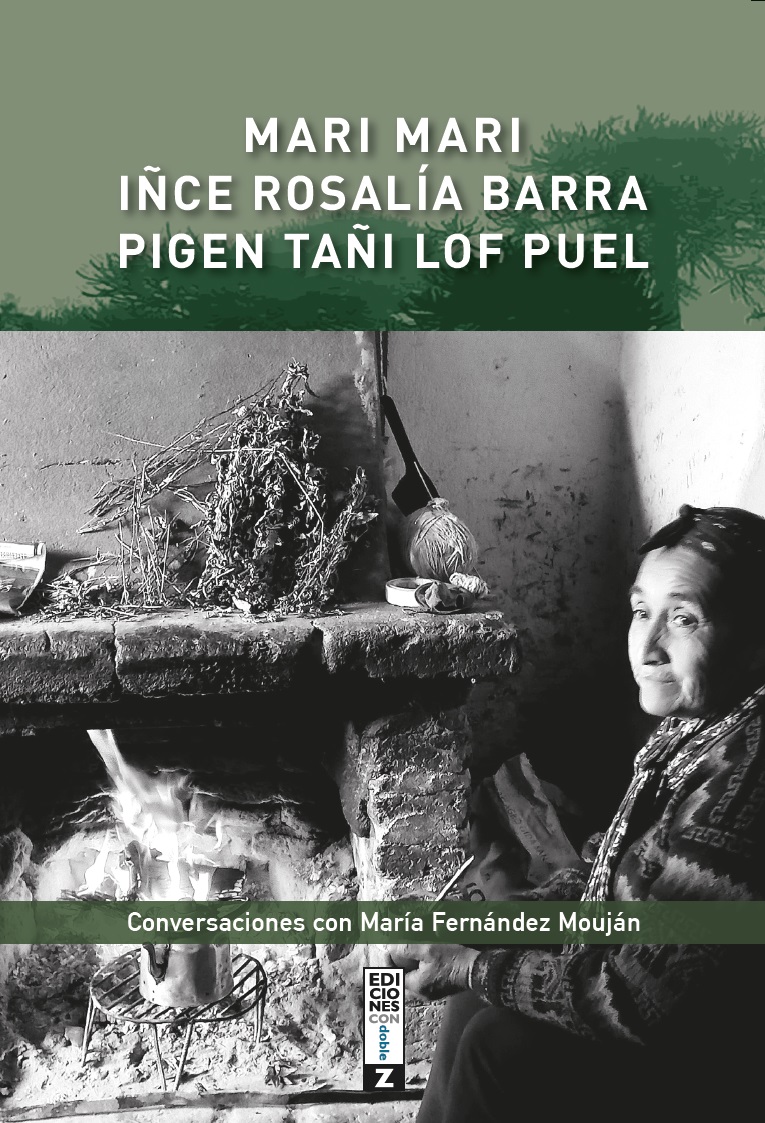

Contar, aprender, Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi lof Puel. Conversaciones con María Fernández Mouján[i]

Por Gerardo Burton[ii]

Es la fortaleza de la palabra antes de la escritura. Al revés de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, en el decir de Rosalía Barra no hay distinción entre palabra y verdad. Lo dicho siempre refiere a un hecho, a un compromiso que se cumple, a una idea que se corporiza, a un objeto que se ve, se toca, se oye, se degusta. Para ella, para su pueblo, la palabra tiene la fortaleza de estar respaldada por la vida.

Quizá sea ese poder el que sostiene la actual poesía que componen las poetas patagónicas que cultivan con igual denuedo tanto la escritura como la oralidad. La palabra escrita es un registro, la oral implica una gestualidad histórica acaso más completa, más compleja. Quizá…

Lo cierto es que Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi lof Puel. Conversaciones con María Fernández Mouján es un diálogo construido a partir de la fortaleza de la palabra, que nada tiene que ver con la palabra de los fuertes. Es el poder de la palabra contra la palabra del poder. No hay concesiones, no hay claudicaciones.

La elaboración de este libro demandó años: desde los primeros encuentros entre las autoras, a partir de un proyecto de extensión de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, hasta la actualidad, se edificó un diálogo como un puente de ida y vuelta. El resultado son las palabras de Rosalía Barra transcriptas por María Fernández Mouján[iii] sin intervenciones -ni preguntas ni comentarios ni aclaraciones-. Así se mantienen los giros, el color de las voces, la tensión y la pasión en los momentos difíciles, el hallazgo de las posibilidades de un futuro mejor para la nación mapuche, la recuperación de su pasado a través del tejido generado en las contadas de su abuela y de todos quienes mantuvieron el mapuzugun como lengua pese a los intentos más o menos autoritarios de las instituciones estatales y privadas por desterrarlo e imponer el castellano.

Así recuerda Rosalía los relatos de su infancia, cuando

“Contaba la abuela que la bisabuela le contaba que ellos habían vivido acá y que había una comunidad grande, Ralihuen dice que era un nombre ya de ese año cuando los corrieron, cuando llegaron el ejército. ‘Ahora que volviste llegar ahí. Llegaste en ese mismo lugar donde a nosotros nos sacaron, de ahí nos sacaron y nos corrieron para acá’ dice que le dijo, todo en mapuzugun porque ella no hablaba el castellano. Ahí estaba el lugar ese que le decían ‘chi manzana’. Habían sufrido tanto… los corrieron tanto… Se escondían en la cordillera más alta para mirar de dónde venían los ejércitos, y ahí dice que se juntaban y hacían trinchera. Se habían ganado el lugar más alto de la piedra y ahí peleaban. Ahí quedó un Logko sepultado, lo mataron. Contaba que sufrían mucho” (p. 13)

Hubo un salto generacional: las abuelas mantuvieron vigentes los relatos que configuraban un repertorio de historia, cultura, ideología, cosmovisión enlazado por la lengua. Ahora, las nietas -los nietos- hacen el recorrido inverso: del castellano han vuelto al mapuzungun tanto en la literatura -la poesía- como en la vida cotidiana, en una suerte de bilingüismo.

“Yo creo que mantuve la costumbre hablante mapuzugun por la abuela, la abuela no sabía hablar el castellano hablaba solamente el mapuzugun, no le salía la palabra castellano. Si le salía le salía todo atravesado o no lo podía pronunciar clarito. Mi mamá sí, porque había ido a la escuela, y nosotros nos criamos entre las dos, entre mi mamá y la abuela, el castellanizado y la parte mapuche, mapuzugun mapuche. Cuando nosotros fuimos a la escuela no hacían tanto eso pero sí civilizar, o sea hablar bien, saber pronunciar bien el castellano. Porque nos decían a nosotros “analfabeto”. Pero igual te siguen silenciando.” (p. 50) La experiencia de recuperar la lengua implica también, volver a sus orígenes: “Cuando retomé la lengua sentí esa fuerza, me sentí acompañada de la espiritualidad mapuche, con seguridad al hablar y responsabilidad”. (p. 51)

El diálogo refiere también las luchas del Lof (comunidad) Puel en defensa de sus derechos territoriales en el Paraje Angostura Sur, ubicado entre los lagos Aluminé y Moquehue, en la provincia de Neuquén. También aborda los conflictos generados por las concesiones territoriales a emprendedores turísticos privados en zonas de veranada , la negociación de autoridades nacionales y provinciales con representantes mapuches por fuera de los intereses de la comunidad, entre otras cuestiones, y la relación con las organizaciones mapuches de la provincia (Confederación Mapuche de Neuquén, Coordinadora de Organizaciones Mapuches, Consejo Zonal Pewenche).

Un dato a señalar es que, entre finales del año pasado y comienzos de 2024, Rosalía fue electa por su comunidad como Logko (autoridad máxima). Con la asunción de ese cargo finaliza esta larga conversación con María Fernández Mouján.

“Hay que estar luchando siempre para no perder el territorio, estar permanentemente atento con eso, tener la riqueza de tener el territorio en nuestro poder. Cuando nosotros empezamos a entrar en movilización, en recuperación territorial en Pulmarí, se hicieron públicos los reclamos territoriales de las comunidades. Fue una búsqueda de todo, fue con esto del atropello del territorio, porque antes como que no veíamos una necesidad. Nosotros íbamos a la veranada, bajábamos a la invernada y los únicos trabajos que teníamos era juntar leña, piñones. Éramos muy callados, pacíficos, conversábamos lo necesario, no era una conversación tan larga, teníamos la costumbre de muy poco conversar. Llegar a estas situaciones cuando venían a sacar leña, tanta cantidad de leña, ¡los camiones de leña que sacaron en el laguito Redondo, Chañy y Cohihueco! ¡Y los animales que se comían! Cuando íbamos a campear todos los días nos faltaban animales, chivas, chanchos, vacunos”. (p. 60)

La decisión de la comunidad de designarla logko se relaciona también con el creciente protagonismo de las mujeres en las reivindicaciones del pueblo originario. No siempre las gestiones de varones en los cargos directivos representaron los intereses más profundos de las comunidades. Ese proceso, lento e inexorable como ocurre en el país (y en gran parte del mundo) en estos años, también alcanzó la vida en las comunidades mapuches. Tan así es que Rosalía lo relata: “Acá yo viví entre mujeres. Acá las mujeres pudimos hacer, siempre en cada lucha somos las mujeres que estamos al frente, el hombre debería ser porque es más fuerte, pero será porque son tímidos o las mujeres tenemos más defensa. Pero siempre estamos las mujeres en las recuperaciones, organizaciones, somos las mujeres que punteamos primero. Eso lo noto así, y el hombre como que va detrás”. (p. 79)

En estas conversaciones, entonces, aparece la voz de Rosalía que relata su infancia, la vida en su familia y con su pueblo, la recuperación de la cosmovisión mapuche materializada en la defensa del territorio y en el regreso a su lengua. No toda historia tiene que ser escrita ni necesita que la expliquen los vencedores. También hay otras historias, sostenidas por la profunda voz de los pueblos, guardadas como semillas en la memoria de la gente. Escuchar estas semillas en la voz de personas como Rosalía Barra supone aprender

[i] Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi lof Puel. Conversaciones con María Fernández Mouján. Neuquén, Ediciones Con Doble Zeta, 2024, 114 páginas.

[ii] Gerardo Burton geburt@gmail.com

[iii] María Fernández Mouján mariamoujan26@gmail.com