Entre lo nuevo y la tradición. Política, ética y estética en El día en que el pueblo reventó de angustiai , de Antonio Tello

Por José Di Marcoii

1.

Cuando Antonio Tello me convocó a participar del ciclo Uno de los nuestros, me propuso, también, que la exposición versara sobre su obra. Esa invitación y ese ofrecimiento -que agradezco- se volvieron, para mí, en principio, un instante de zozobra. Me ganó, entonces, bruscamente, la inquietud, el nerviosismo porque su producción literaria -que discurre con virtuosismo y eficacia por las estelas de la ficción, de la poesía y el ensayo, mediante un estilo que migra de género en género y se mantiene incólume-si bien es integrada y sistémica resulta, acaso por esa misma condición, muy difícil de abordar. ¿En qué radica esa dificultad?

Me dije, entonces: si centro la mirada en los lineamientos básicos de su poética, que están planteados y tendidos con nitidez desde los orígenes de la misma, corro el riesgo de perder de vista lo específico e irreductible de cada libro, de cada texto, las particularidades absolutas (diría César Aira) propias de la literatura, esa proliferación de detalles que astillan los conceptos, que los fisuran, que los hienden y disgregan con las imágenes y las entonaciones derivadas del acoplamiento inusitado entre la imaginación, la percepción y la memoria. Pensé, después, que el aprieto, que la duda, podrían convertirse en un desafío. Me pregunté, entonces, qué libro me ofrecería la oportunidad de ensayar una tentativa de aproximación al conjunto de su obra sin descuidar el tratamiento diferencial que solicita cada texto considerado en su unicidad. Más tarde, un tiempo después, encontré la respuesta, un verdadero alivio, en una sugerencia del propio Antonio; me dijo más o menos esto: “podrías hablar de El día en que el pueblo reventó de angustia ya que se cumplen cincuenta años de su primera edición”.

Este ciclo -que desde su nombre pauta un lugar de pertenencia, una identidad comunitaria, un nosotros- habilita una circunstancia altamente propicia para un ejercicio de la rememoración destinado a reconstruir las coordenadas de recepción del libro: las inmediatas, concretas, fácticas y las simbólicas, culturales y literarias. Con respecto a estas últimas, cabe señalar que El día en que el pueblo reventó de angustia fue asunto de cuantiosas lecturas críticas. Escritores, que ocupaban una posición relevante dentro del campo literario nacional a comienzos de los años setenta, centraron su atención en el libro apenas comenzó a circular: desde enfoques disímiles, Raúl H. Castagnino, María Esther de Migueliii , Gerardo Pisarelloiv , Ángel Mazzeiv , Víctor Retamozavi, Amaro Nay y Carlos Mastrángelo celebraron la aparición de El día en que el pueblo reventó de angustia enarbolando un gesto de acogida generosa para con lo emergente que, antes que una intrusión amenazadora, se presentaba como una innovación que aportaba frescura y, como tal, enriquecía, aun cuestionándolo, el canon de la narrativa argentina.

Según aquellas miradas y voces, principalmente desplegadas en reseñas publicadas en diarios, El día en que el pueblo reventó de angustia venía a renovar la tradición del cuento, a continuarla y a engrandecerla: la ruptura formal con respecto a las convenciones del género, la experimentación que prevalece en los textos de Antonio presupone un diálogo fértil con lo anterior, el reconocimiento de un linaje, la aceptación de una herencia consolidada que no se desecha sino que, más bien, se retoma e interpela como si se tratase de un punto de partida imprescindible para la inauguración una manera de narrar y de escribir novedosa y disruptivavii .

Mi exposición pretende un acercamiento más bien descriptivo a los aspectos generales del entramado de lecturas que impulsó la publicación del volumen. ¿Qué de lo que en ellas se enunciaba, se explicaba, se argumentaba y ponderaba respondía a las circunstancias históricas en las que se pensaron y escribieron? Y qué de las mismas, transcurrido más de medio siglo, continúa vigente; qué, liberado de las determinaciones de coyuntura, resulta válido (y valioso) aún, cuando el objeto que las motivó es parte de una obra consistente que lo engloba, cuando se ha convertido poco menos que en un clásico (si quiera en el ámbito de la literatura local). ¿Qué de aquellas lecturas coetáneas siguen hablando, con certeza y actualidad de un libro que continúa siendo, a la vez que ha dejado ser, el mismo que fue, cincuenta años atrás? ¿Qué se ponía en juego en sus análisis y evaluaciones que relacionaban, de manera consciente o de un modo subrepticio, el libro de Antonio con sus condiciones histórico-sociales de enunciación, en las que se discutía, frontal y/o sesgadamente, el estatuto y el porvenir de la literatura misma?

Mi exposición apenas se detiene en los cuentos que completan El día en que el pueblo reventó de angustia; escasa y sucintamente menciona algunos de ellos y, en cambio, dispone un recorrido panorámico por las recepciones que suscitó su publicación en el terreno de nuestra literatura, la de Río Cuarto y la nacionalviii .

2.

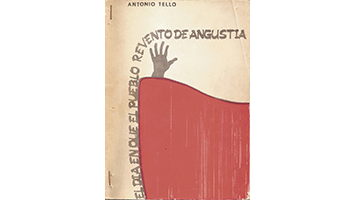

Según consta en el pie de imprenta de la edición príncipe de El día en que el pueblo reventó de angustia, el libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 1973 en los Talleres Gráficos Macció Hnosix . Era un volumen de 84 páginas que incluía once cuentos distribuidos en dos partes: “Alienación” y “Angustia”x . Gustavo Colautti realizó el arte de tapa y, como explicara Antonio Tello, la publicación fue financiada por un grupo de amigosxi . El libro se presentó el jueves 8 de noviembre de 1973 en el Auditorio Trapalanda. Contó con el auspicio de la Dirección Municipal de Cultura, de la delegación local de la Sociedad Argentina De Escritores, del Club de Cuentistas y de diferentes grupos y organizaciones políticas y sindicales. En el acto, hablaron el artista plástico Franklin Arregui Cano (que ejercía el cargo de Director Municipal de Cultura), el escritor Juan Floriani y Juan Carlos Giulianixii . Las crónicas contemporáneas destacaron el carácter juvenil del numeroso público que asistió a la presentaciónxiii .

Este dato, más que una nota simpática, propia de la retórica del periodismo gráfico, daba cuenta de un síntoma determinante de la época: la juventud en tanto que un colectivo social que cobró un protagonismo inédito en la historia política de nuestro país desde los años sesenta en adelante. Así, un sujeto político, nuevo y vigoroso, irreverente y transgresor, portaba las banderas de la emancipación, de la igualdad, de la soberanía, de la independencia, de la justicia social. Ese clima de época, una estructura de sentimiento, una sensibilidad proclive a la imperiosa transformación radical de las condiciones de vida existentes, en que la juventud hacía las veces de locomotora de la historia, fue el fértil terreno sociocultural donde arraigó El día en que el pueblo reventó de angustia, su rayano contexto de producción y circulación. Pero también, esa sensibilidad deseosa, que auguraba un mundo más justo, más emancipado, más igualitario se constituye en el contenido implícito de los cuentos de Antonio, en eso que Fredric Jameson denomina “inconsciente político”: un referente último, incorporado de manera simbólica, imaginariamente tramado, en el que refractan y destellan los anhelos y las proclamas de una época para la cual la revolución era una promesa perentoria, ese cielo al alcance de las manos.

En sintonía con la sensibilidad del momento, la lectura de Amaro Nay subrayaba la dimensión política del libro, centrándose en el compromiso social del escritor, en su militancia literaria, en su actitud crítica y revolucionariaxiv :

Desde su libro Antonio Tello pone al descubierto la farsa estilística y elude toda retórica de propaganda: nos encontramos con sugerencias nuevas sobre la narrativa actual, desde un lenguaje preciso, donde el tiempo es marginado por su propio estilo y los hechos diarios asumen en forma general el rechazo a esa continua permanencia de valores caducos para después llegar a una auténtica militancia literaria.

Esta lectura procedía en clave francamente vanguardista: la literatura deviene en una práctica revolucionaria que subvierte la moral instituida; esa revuelta aplaza tanto el esteticismo como el proselitismo urgente; para constituirse en una forma de vida (“una auténtica militancia literaria”), la escritura de Antonio se subsume en la ética sediciosa y rebelde y, por ende, se aniquila, se invisibiliza, se anula como tal. Según la óptica de Nay, los recursos formales, los procedimientos y las estrategias narrativas, las innovaciones estilísticas de las que se valía Antonio, (usando y/o inventándolas) en la composición de sus cuentos, valen, importan en función de un efecto externo y ulterior, se ponen al servicio de una transformación del orden social, dominante y opresivo. Al constituirse en el proyecto de una vida por venir, la literatura se eclipsa; al menos temporariamente, su autonomía se desluce e, incluso, desaparece.

En una entrevista que Antonio le hizo a Amaro Nay para la revista Latinoamérica, subyace la tensión entre una ética y una estética revolucionariasxv . Nay realzaba una nueva postura del poeta con respecto a las luchas anticapitalistas:

Todo poeta debe estar comprometido con su realidad y la nuestra exige que el cambio no esté únicamente en las estructuras sociales, sino también en una auténtica nueva expresión, que comprometa al poeta, al escritor en su rol social y sea de esta manera un autor auténticamente revolucionario…

Del intercambio entre ambos escritores, se puede inferir que lo que se estaba debatiendo concernía a la identidad de la literatura. Para que el compromiso de un autor se constituyera en una praxis emancipadora, legítima y eficaz, requería una transfiguración categórica de las formas expresivas. Si la literatura aspiraba a modificar el mundo debía, mientras se comprometía con el proceso de cambio, metamorfosearse; debía introducir, en su seno, el deseo de expandirse, la convicción de sobrepasar sus límites, sin renunciar por completo a lo específico de sus condiciones discursivas y artísticas.

La charla se inscribía en un contexto en el cual la politización de la cultura en general -lo que comprendía, por su puesto, al arte de escribir- cobraba un carácter urgente, necesario e insoslayable. Esa politización obligaba a que se redefiniera el rol de los intelectuales y artistas, al replanteo de los contenidos y las formas literarios y, asimismo, a la reconsideración de los vínculos entre ética y estética.

Antonio se hace cargo de las variables y aristas de ese debate en El día en que el pueblo reventó de angustia invistiéndolo de un espesor ideológico, semántico y formal extremadamente singular.

A diferencia de Nay, Raúl H. Castagnino hacía hincapié en la estructura narrativa no convencional y en los criterios expresivos de carácter experimental que predominan en El día en que el pueblo reventó de angustia. Afirmaba:

Esta obra atrae tanto por la forma de narrar como por el uso lingüístico; tanto por la estructura narrativa no convencional como por los criterios expresivos de carácter experimental. Se advierte al recorrer el libro que ha sido concebido por un buen conocedor de los modernos laboratorios del relato .

Su juicio acentuaba ciertas operaciones de escritura relativas a los planos de la narración y del lenguaje, operaciones que diferencian los cuentos de Antonio de las convenciones ínsitas al género y a su formulación tradicional, que los modernizan.

Por un lado, el fluir de la conciencia, la mezcla de puntos de vista, la alternancia de voces y la fragmentación espacio-temporal son los mecanismos narrativos más destacados que establecen la diferencia; por esa vía, la narración se tensa, se crispa e incluso estalla. Por otro, la mixtura de registros, la coexistencia de la oralidad coloquial y la expresión poética, las descripciones desplegadas en base a metáforas e imágenes, las inflexiones morfológicas, invenciones de palabras que le confieren a la escritura una materialidad inusitada, una preeminencia de la sonoridad de los significantes que se desprenden y alejan de sus significaciones conexas cargándose de connotaciones y dotando al discurso de un ritmo sincopado, constituyen una puesta en discurso más que singular; de esa manera, se insinúan y asoman los rasgos incipientes de un estilo que persistirá, migrando de texto en texto, y perfeccionándose, en el decurso de la obra del autor.

En consonancia con Castagnino, Carlos Mastrángelo señalaba que Tello es un consciente buscador de nuevas expresiones; recalcaba la heterodoxia de su propuesta; argüía que la prosa y la técnica de los textos son propias de una nueva corriente, de una renovación del género:

Desde el primero de los once cuentos que integran el repertorio titulado “El día en que el pueblo reventó de angustia”, advertimos que Antonio Tello es un consciente buscador de nuevas expresiones. Todas las piezas restantes nos confirmaron después que ningún parentesco directo se podría establecer entre la prosa y la técnica de estos cuentos y los que se escribían hace medio siglo, salvo los de algunos precursores del que hoy denominamos cuento “nuevo” o de “avanzada” xvii.

Así, incluía a El día en que el pueblo reventó de angustia en la corriente que él mismo denominó “el cuento argentino de vanguardia”; a su entender, esa tendencia era el corolario de una metamorfosis que resultaba de la evolución de la cuentística argentina que comenzó a gestarse a partir de la década del veinte del siglo pasado y que alcanzaba, en los años setenta, un apogeo indiscutible. Mastrángelo establecía una tradición de (para) lo nuevo e incorporaba a Tello en esa genealogía. Lo asociaba a una herencia. Lo convertía en un legatario y un continuador.

En una reseña que se publicó en Latinoaméricaxviii , el autor de 39 cuentos argentinos de vanguardia (1985, Buenos Aires, Plus Ultra) insistía con y ampliaba esos conceptos:

Por los asuntos que se desarrollan, y más todavía por su tan original elaboración, corresponde ubicar estos trabajos -casi todos perfectamente logrados- en la llamada literatura de “vanguardia” o “de avanzada”. Porque, pese a la modernidad y vitalidad de los temas, es sin embargo en la búsqueda expresiva donde debe buscarse y se encontrarán los más relevantes valores de este volumen relativamente pequeño pero cargado de tanta significación literaria y estética. Y en ese aspecto marcará un muy importante hito en la cuentística riocuartense, ocupando, a la vez, un lugar interesante en la nueva narrativa breve argentina.

No obstante, vale la pena decir que, al margen de la experimentación estilístico-narrativa, o a pesar de ella, los textos que forman parte de El día en que el pueblo reventó de angustia responden las premisas nodales del género: son cuentos y, como tales, narraciones esféricas, concisas, elípticas, compactas y autocontenidas. Si bien tanto Retamoza como Mastrángelo coincidían en que, a causa de cierta unidad temática y por la reiteración de determinados personajes, se insinuaba en algunos de aquellos el germen de una novela futura.

3.

En las recepciones de El día en que el pueblo reventó de angustia, la heterodoxia, la búsqueda de lo nuevo, lo experimental, los hallazgos verbales, la actitud crítica y revolucionaria se constituyen en marcas formales y semánticas de un universo literario que se da a conocer, manifestaciones de un estilo y de una cosmovisión nacientes, bisoños.

Podría decirse que las lecturas de Castagnino y Mastrángelo le adicionan a la de Nay la que esta apenas considera: que las configuraciones formales, iconoclastas y transformadoras, son recursos artísticos destinados a desnudar la dominación, a producir testimonios de una elaboración literaria compleja. Pero podría argüirse, también, que, en la contienda entre ambos tipos de interpretación se pone en juego la dialéctica entre dos miradas diferentes acerca de la potencialidad crítica de la literatura: una que hace depender la misma de su intervención directa en la realidad social; otra que, en cambio, marca un distanciamiento y subraya un carácter específico que acrecientan su capacidad de documentación y denuncia. El día en que el pueblo reventó de angustia habilita ambas incursiones hermenéuticas, que resultan antagónicas y a la vez complementarias.

Sin embargo, los procedimientos de escritura, las estrategias narrativas y estilísticas, esas operaciones artísticas, esos modos de formar, que sobresalen en El día en que el pueblo reventó de angustia, no consisten en meros vectores orientados a representar un entorno asfixiante, a referir la fisionomía de un ordenamiento social en el que impera la explotación. Hay poco de explícitamente mimético en los cuentos, de denuncia manifiesta, de transmisión de un mensaje que se deje capturar con claridad.

Lo político en El día en que el pueblo reventó de angustia no consiste en la enunciación del compromiso del autor ni en la tematización de un contenido previamente dado. Resulta, más bien, de la articulación interna de los textos que produce la fractura de los cánones realistas, la desavenencia de la trama, la fragmentación espacio-temporal, la dilución de las identidades fijas de los personajes, el apartamiento del lenguaje de sus cometidos referenciales, el bloqueo de la circulación unidireccional y unívoca del sentido. Lo político radica en la construcción de emplazamientos y temporalidades alternativos, en la proyección de miradas ocluidas, en la enunciación de voces silenciadas, en la inscripción de palabras nuevas, en la propulsión de movimientos imprevistos, en la entonación de ritmos insospechados.

Si la consigna general consistía en cambiar el mundo, Antonio adhería a ese mandato histórico con esta otra, menos didáctica y complaciente, más oblicua y arriesgada: antes que nada, para que la promesa de felicidad colectiva se cumpla, hay que cambiar, desde adentro, a la literatura misma.

4.

En los cuentos de El día en que el pueblo reventó de angustia, Antonio urde ficcional y poéticamente su lugar como autor en la literatura argentina de la segunda mitad de los años setenta, postula una zona de enunciación y trama una topología imaginaria.

El debutante, un nativo de Villa Dolores que reside en Río Cuarto, un escritor del interior del interior, ubicado en la periferia del sistema literario argentino, deja de lado los protocolos de representación afines al realismo, toma distancia del color local regionalista y escoge, en cambio, los caminos de la experimentación formal y la invención lingüística para trazar el mapa de un universo literario donde las referencias al espacio doméstico están voluntariamente veladas y donde el mito y lo real maravilloso ocupan un sitio preponderantexix .

En El día en que el pueblo reventó de angustia, la representación ficcional de la Río Cuarto de los ’70, una ciudad incipientemente modernizada, diseña un escenario convulso donde se impone, conforme el título de la primera parte del libro, la alienación: el escenario está marcado por las condiciones socio-políticas de la época; menos que un paisaje es una circunstancia histórica en la que se ponen en escena dramas radicalmente humanos que acontecen tanto en el plano privado como en el público: la injusticia y la violencia, la postergación y el crimen, la rebelión estudiantil, la protesta sindical y la represión policiaca sobrevienen en un teatro donde los personajes padecen y se enajenan, y la frustración, la paranoia y la muerte los invaden, los desbordan y aniquilan. En la segunda parte del libro (“Angustia”), el escenario se extiende y diversifica; el ámbito ciudadano queda atrás; asoman el desierto, la llanura, la selva. En ese espacio, se ficcionaliza, acaso por vez primera en la literatura argentina, la presencia y el accionar de la guerrilla urbana como formación política, con la particularidad inexorable de que en el discurrir de la lucha armada, en el seno del ejército popular y revolucionario, se incuba la traición (“La misión de la lluvia verde”). Además, en el cuento que da título al libro, se narra una gesta : un éxodo en el que la comunidad alcanza un estatuto de protagonista fundamental; en el decurso de esa huida, se urde, con aliento épico, una concepción de la heroicidad que se focaliza en dos figuras, la del comandante Ordoñez y la del poeta Manuel T. En esa instancia, el rapsoda y el líder están aliados, las vanguardias política y literaria van de la mano.

Más adelante en la obra de Tello, en sus novelas que dan cuenta del fracaso y la derrota de las aspiraciones utópicas, construidas sobre las ruinas de la revolución aplastada, ambas figuras, los dos personajes, recorrerán caminos disímiles y antagónicos. Manuel T., un sobreviviente, se impondrá la preservación de la memoria lacerada, la de su pertenencia a una comunidad dispersa y la de la propia identidad herida y subyugada. La rememoración continua, traumática y doliente será su tarea y su destino inacabables.

Volviendo a El día en que el pueblo reventó de angustia, con mucha perspicacia, Víctor Retamoza reconocía, en la segunda parte del libro, una unidad de estilo. Pablo Dema señalaba que, en aquella, la sintaxis se despliega y los símbolos proliferanxxi (2007, p. 64). Los cuentos se “latinoamericanizan”, conforme la poética de lo real maravilloso. En los mismos, se bosqueja una idea de comunidad, basada en el vínculo, estrecho y solidario, entre literatura y política. Los destinos del pueblo, del comandante y del poeta se integran.

5.

Mastrángelo considera a Julio Cortázar como uno de los precursores fundamentales del “cuento nuevo”, esa corriente literaria a la cual que se filia El día en que el pueblo reventó de angustia. En una conferencia que pronunció en La Habana en 1962, publicada con el título de “Algunos aspectos del cuento” (2001, p. 409) y que versa sobre los vínculos entre literatura y revolución, Cortázar decía:

Yo creo (…) que escribir para una revolución, que escribir dentro de una revolución, que escribir revolucionariamente, no significa, como creen muchos, escribir obligadamente acerca de la revolución misma. (…) Por mi parte, creo que el escritor revolucionario es aquel en quien se fusionan indisolublemente la conciencia de su libre compromiso individual y colectivo, con esa otra soberana libertad cultural que confiere el pleno dominio de su oficio.

También para Antonio Tello, el compromiso del escritor radica en una decisión ética que deviene en un camino estético: un compromiso con el ejercicio de la libertad que lo obliga, inexorablemente, a la búsqueda de una palabra sustantiva. La fidelidad a esa búsqueda, a ese compromiso, a esa decisión cuasi axiomática está presente en el origen de su obra y la recorre toda, de principio a fin.

6.

Para culminar, me concedo la impudicia de volver a un texto que escribí hace 16 años y que se publicó, con el modesto título de “A modo de presentación…”, en el número 3 de la revista Cartografías (2007, pp. 5-8).

Escribir sobre un coterráneo que escribe puede convertirse en una tarea que desemboca en una serie de lugares comunes, los que invitan a la complacencia y a la falta de rigor, a la celebración desmesurada y a la melancolía vacua.

Sin embargo, cuando uno lee los textos de Antonio Tello encuentra una escritura, un ordenamiento peculiar de signos que sustentan una cosmovisión privativa. Frente a esa escritura, exenta de color local y renuente a los encasillamientos, la mitología de la bohemia y el anecdotario nostálgico quedan desarmados. Incursionar en ella, en los cuentos, novelas y poemas en que la misma se condensa y desenvuelve, requiere el mismo detenimiento y la misma lucidez que los textos detentan.

Leer a Tello constituye un desafío, una invitación a deshacerse de los lugares comunes y agudizar la sensibilidad y la inteligencia. El primero de los estereotipos que hay que abandonar es la cómoda representación del lugareño que escribe desde otro país. Antes que un vecino, un conciudadano que ha padecido la censura, la amenaza de muerte y el exilio forzoso, Tello es un escritor, un artista de la lengua. Su literatura (y he aquí la segunda cristalización de la doxa a ignorar) posee una singularidad y un valor estético específicos, difíciles de conceptuar, renuentes a las etiquetas ligeras. Los adjetivos que podrían anexársele (riocuartense, exiliada, heterodoxa, por ejemplo) son vagas aproximaciones que muy poco dicen y estiman acerca de la misma; su uso refiere menos los atributos y los rasgos que la componen que a la falta de perspicacia y el exceso de pereza de quien recurre a ese tipo adjetivación.

Esta escritura “sin atributos”, que se atribuye el derecho insoslayable de la creación incesante, encierra una ética y una estética. Probablemente, el término libertad cifre el vigor que alienta en ambas: “a la hora de construir mi universo he considerado siempre que el modo de modelar el barro ha de ser el que te salga de los dedos, porque no soy un artesano que repite el trabajo, sino un creador que se vale de todas las herramientas y materias que encuentra a mano”xxii .

BIBLIOGRAFÍA

Cortázar, J. (2001). Algunos aspectos del cuento. Obra crítica II. Alfaguara, pp. 393-412.

Dema, P. El cuento y sus alrededores. Cartografías N°3, pp. 62-79.

Dema, P. Los orígenes de la poética de Antonio Tello: Notas a propósito de la reedición de El día en que el pueblo reventó de angustia. En Tello, A. (2014). El día en que el pueblo reventó de angustia. Cartografías/UniRío Editora, pp. 15-30.

Dema, P., Di Marco, J. Diálogo con Antonio Tello. Cartografías N°3, diciembre de 2007, edición digital, pp. 9-23.

Di Marco, J. (2007). A modo de presentación. Cartografías N°3, pp. 5-8.

Mastrángelo, C. (1973 a). Antonio Tello: Cuentista de vanguardia. El pueblo. 30 de septiembre de 1973, p. 12.

Mastrángelo, C. (1973 b). Antonio Tello: Cuentista de vanguardia. La voz del interior.

Mastrángelo, C. (1973 c). El día en que el pueblo reventó de angustia. Latinoamérica. Año I. N°2, diciembre de 1973. Río Cuarto, pp. 65-66.

Mastrángelo, C. (1985). 39 cuentos argentinos de vanguardia. Plus Ultra.

Tello, A. (1973). El día en que el pueblo reventó de angustia. Macció Hnos.

Tello, A. (1974). “Amaro Nay: Por una poesía ética y estéticamente revolucionaria”. Latinoamérica. Año 2. N°3, abril de 1974. Río Cuarto, pp. 24-25.

Tello, A. (2009). El mal de Q. Candaya.

Tello, A. (2014). El día en que el pueblo reventó de angustia. Cartografías/UniRío Editora.

i Texto leído en la Biblioteca Personal Juan Filloy, el 23 de noviembre de 2023, como cierre del ciclo “Uno de los nuestros”, que organizan la Subsecretaría de Cultura municipal de Río Cuarto (Argentina) y SADE (Sociedad Argentina de Escritores).

ii José Di Marco. Licenciado en letras, es poeta, crítico y editor. Es Profesor Adjunto en la UNRC, donde enseña Estética y Filosofía del Lenguaje. Ha publicado los libros de poesía: Mundo sublunar (2006), Una música anterior (2010), y Paltas (y otros poemas) (2023). Codirige el proyecto editorial Cartografías.

iii “Estupendos cuentos; no sé si porque soy proclive a las historias de poblachos y almas en pena lugareñas, o porque Tello ha sabido trasmitir la magia que en verdad existe por esos ámbitos (…). Llenos de hálito mágico y épicos a la vez. Excepcional”.

iv “En los cuentos de Tello hay fuerza de estilo para contar y mostrar los episodios de las tramas y equilibrio para mantener un permanente nivel literario”.

v “En este libro encuentro precisión, energía, pasión de prosista, color”.

vi “Aprecio la muy buena elaboración en ‘Un viaje urbano’, en la primera parte de «El día en que el pueblo reventó de angustia». En cuanto a la segunda parte, aquí ya hay un trabajo parejo en una unidad de estilo. No tiene desperdicio”.

vii Carlos Mastrángelo escribió una reseña sobre El día en el que el pueblo reventó de angustia: “Antonio Tello: Cuentista de vanguardia”, la que se publicó en los diarios El Pueblo (domingo 20 de septiembre de 1973, p. 12) y La voz del interior. La de Amaro Nay se intitula “El día en que el pueblo reventó de angustia”, y se publicó el 13 de julio de 1976. Dos noticias anticipaban la presentación del libro: “Se presentará «El día en que el pueblo reventó de angustia»” (La Calle, p. 9) y “Se presentará el libro de un joven cuentista local” (El Pueblo). La primera de ambas reproduce los juicios de Raúl H. Castagnino y María Esther de Miguel; la segunda cita los dichos de Gerardo Pisarello, Ángel Mazzei y Víctor Retamoza. La crónica, publicada el 10 de noviembre de 1973 en El Pueblo, registra los aspectos sobresalientes del acto en el que se presentó el libro: “Se realizó la presentación del libro de Antonio Tello” (p. 12). Las referencias a este material periodístico se encuentran en la coedición de UniRío Editora y Cartografías de El día en que el pueblo reventó de angustia (2014: pp. 149-153).

viii En lo que respecta a la consideración de cada uno de los cuentos que forman parte de El día en que el pueblo reventó de angustia resultan imprescindibles las reseñas de Carlos Mastrángelo (1973 a, b y c) y los estudios de Pablo Dema (2007, 2014).

ix En la reseña que escribió para la revista Latinoamérica, Carlos Mastrángelo señala que se trata de una edición de autor (Latinoamérica. Año I. N° 2. Río Cuarto. Diciembre 1973, pp. 65-66).

x “Alienación” contenía los siguientes cuentos: “La jaula”, “El muerto”, “El despido”, “Un viaje urbano” y “La carta”; “Angustia” abarcaba: “El gran peón”, “El cóndor borracho”, “La bella estatua de Manuel”, “La misión de la lluvia verde”, “Silencio” y “El día en que el pueblo reventó de angustia”.

xi En una conversación con la revista Cartografías, Tello se refirió al asunto en estos términos: “… un montón de amigos se hicieron cargo de esa edición. Gonzalo Otero Pizarro, por ejemplo, Roberto Fabiani, Elpidio Blas, Adrián Tonelli, el poeta Guevara, en fin, un montón de amigos, Arregui Cano” (2007, pp.).

xii “Arregui Cano puso el acento en el compromiso literario de Tello con las vivencias del pueblo argentino. Floriani, por su parte, destacó la importancia del aporte de este libro en la corriente vanguardista de la literatura argentina y la descarga de convencionalismos estilísticos o gramaticales que debilitan la potencia expresiva” (“Se realizó la presentación del libro de Antonio Tello”, El Pueblo, 10 de septiembre de 1973). Juan Carlos Giuliani habló en nombre de las juventudes políticas de la ciudad (“Se presentará «El día en que el pueblo reventó de angustia»”, La Calle, p. 9).

xiii En “Se presentará «El día en que el pueblo reventó de angustia»”, se anticipaba: “Todo el pueblo riocuartense -seguramente en mayor medida el público juvenil, comprometido con las nuevas manifestaciones literarias, políticas, etcétera- se hará presente en forma nutrida en el Edificio de Trapalanda, de Colón 149, para testimoniar su solidaridad con la labor literaria de Antonio Tello (…)”. En la bajada de la crónica que da cuenta de la presentación (“Se realizó la presentación del libro de Antonio Tello”), se destacó lo siguiente: “Una concurrencia mayoritariamente juvenil tuvo el acto de presentación del libro «El día en que el pueblo reventó de angustia», del joven escritor local Antonio Tello”.

xiv “Arregui Cano puso el acento en el compromiso literario de Antonio Tello con las vivencias del pueblo argentino; Floriani, por su parte, destacó la importancia del aporte de este libro en la corriente vanguardista de la literatura argentina y la descarga de convencionalismos estilísticos o gramaticales que debilitan la potencia expresiva” (“Se realizó la presentación del libro de Antonio Tello, El pueblo, 10 de septiembre de 1973).

xv “Amaro Nay: Por una poesía éticamente y estéticamente revolucionaria” (1974).

xvi Cfr. La calle (1973, p. 9).

xvii Mastrángelo, C. (1973). “Antonio Tello: Cuentista de vanguardia”. El Pueblo, p. 12.

xviii Mastrángelo, C. (1973). “El día en que el pueblo reventó de angustia”. Latinoamérica. Año I. N° 2. Diciembre 1973, pp. 65-66. La reseña apareció en la sección: “Tengo un libro en mis manos”.

xix “Estas formas de tratamiento de la materia literaria acerca la literatura de Tello al realismo mágico: sobre todo por tres razones: el carácter discontinuo de la identidad de los personajes, la violación sistemática de la ley de irreversibilidad del tiempo y, sobre todo, el tratamiento de los espacios” (Dema, 2007, p. 64).

xx Mastrángelo calificó al cuento “El día en que el pueblo reventó de angustia” como el mejor de la serie, un texto ineludiblemente antológico.

xi Entre los símbolos que prevalecen constan: la lluvia verde, una mariposa azul, un pensamiento amarillo.

xiiTello, A.: email enviado al autor de esta nota el 5 de julio de 2006.