Leer “El extranjero” de Novalis [i]

Por Pablo Dema

Este encuentro tiene como tema uno de los llamados “Poemas tardíos”, de Novalis. Lo que vamos a hacer es brindar un marco muy general para entrar al texto y luego nos abocaremos a la lectura del poema. Lo voy a leer primero una vez completo y luego lo voy a ir comentando estrofa por estrofa (son trece en total, de cuatro versos cada una). Después vamos a hacer algunas conexiones entre el poema y el ideario del Romanticismo (movimiento en el que ubicamos a Novalis) pero también abriremos algunos interrogantes sobre el poema y nuestro presente.

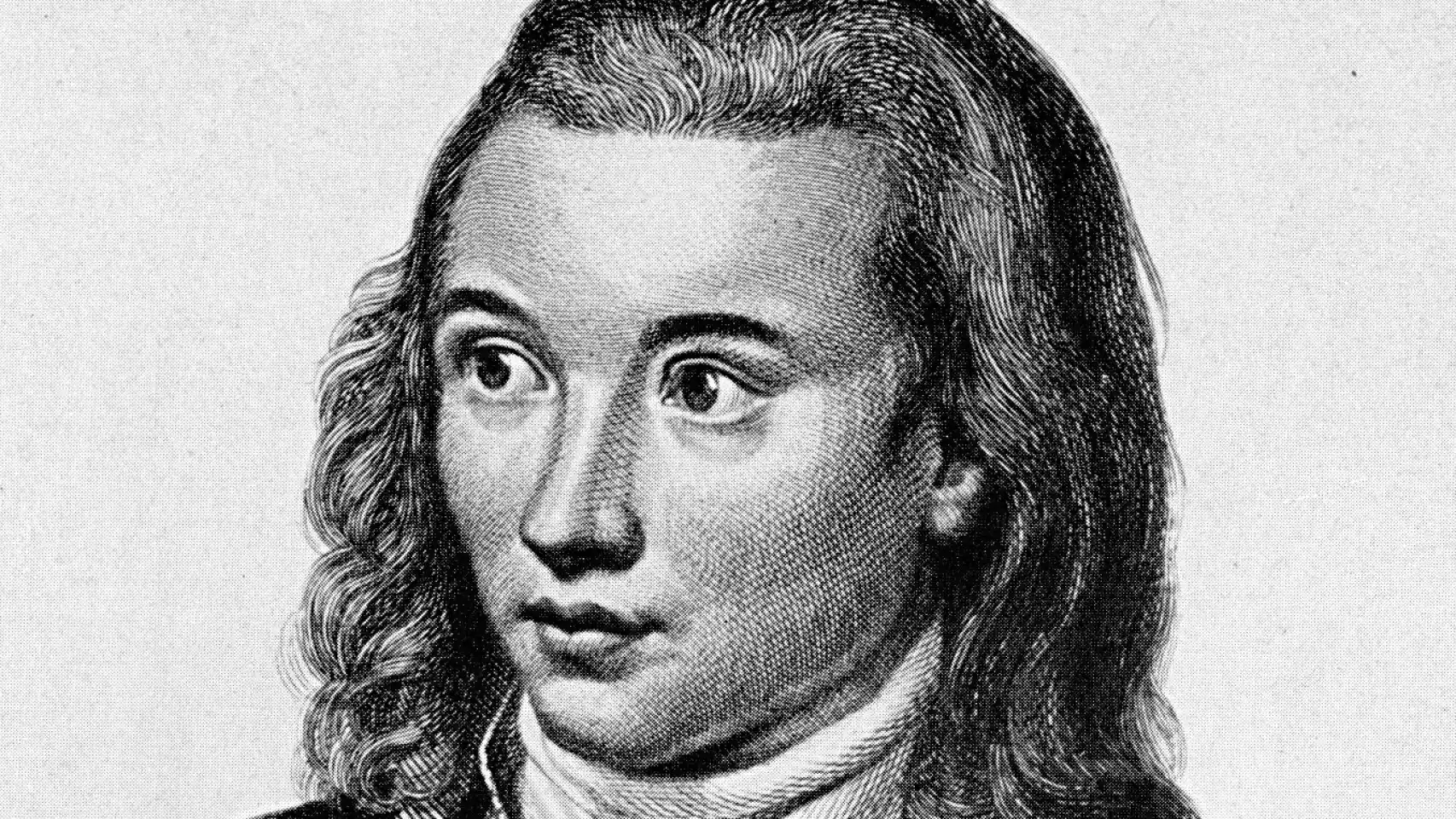

Este ciclo del que estamos participando convoca grandes obras, obras maestras de la literatura universal. Luego veremos si ustedes sienten como lectores que “El extranjero” es una obra de gran magnitud, si la perciben así. Lo que difícilmente se puede exagerar es la importancia del movimiento literario del que forma parte Novalis: el Romanticismo. Aclaro antes de seguir que Novalis es un pseudónimo, su nombre real es Friedrich von Hardenberg. Pertenecía a una familia noble de Turingia, al parecer Novalis es el nombre de lejanos antepasados y él lo eligió porque evocaba el sonido de Atlantis, ese lugar mítico existente en una Edad de Oro en la que reinaba la alegría, el conocimiento y la belleza (Manzano Arjona, 2014, 88). Como van a ver enseguida, este dato es significativo porque en “El extranjero” en particular y en general en la poesía romántica la referencia a un lugar edénico originario es muy frecuente.

Del Romanticismo decía que es un movimiento literario que de alguna manera define toda la literatura moderna a partir del siglo XVIII. Comenzando por Inglaterra y Alemania, no hay literatura nacional en el continente europeo que no tenga en el Romanticismo uno de sus capítulos más importantes; y con las literaturas de los países latinoamericanos, en gran medida forjadas a la luz de las lecturas de los escritores europeos, sucede algo similar. La lista de nombres de uno y otro continente es extensísima, basta solamente con decir aquí que la literatura argentina se funda a partir del desembarco del Romanticismo en el Río de la Plata. El poema Elvira o la Novia del plata, de Esteban Echeverría, publicado en 1832, es el acta de esa fundación (Jitrik, 1967). Y el epígrafe del poeta romántico inglés William Wordsworth[ii] colocado al inicio es la prueba de la genealogía que traza Echeverría. Ese verso de Wordsworth que cita Echeverría alude a la condición de “algunos que han muerto de amor”. En esa fórmula que nos habla de una pasión de una intensidad mortal se condensa uno de los núcleos de lo que entendemos hoy por lo romántico.

Digo uno de los núcleos porque el Romanticismo dista mucho de ser un movimiento homogéneo y definido. Inicialmente el adjetivo romántico estuvo asociado a la lengua vulgar romana opuesta al latín. De allí proviene la designación de lenguas romances para el francés, el portugués y el español, la de literaturas romances para las escritas en estas lenguas y los nombres de algunos géneros como el romancero o el de roman, que designa a la novela en francés y alemán. Los investigadores suelen indicar la aparición de la palabra romántico en el siglo XVII (Cfr. Nancy y Lacoue-Labarthe, 2012, 20-22) usada para calificar despectivamente a las obras que evocaban prodigios maravillosos, aventuras caballerescas y sentimientos exaltados. Para que se hagan una idea, románticos, en este sentido, eran los libros que Cervantes criticaba y parodiaba en Don Quijote. En el siglo XVIII, lo romántico se asocia, en Alemania, a lo gótico y a todo el imaginario lúgubre medieval, por una parte, y, por otra, al amor cortés de los trovadores provenzales. Allí cristaliza la forma del poema romántico cuyo héroe experimenta una fuerte emoción ante la naturaleza y siente el poder evocativo de las edificaciones antiguas o en ruinas. El movimiento conocido como Sturm und Drang (“tormenta e ímpetu”), antecedente importante del romanticismo, nos da la pauta del tipo de sensibilidad imperante en esos años (1767-1785 aproximadamente). Esta literatura romántica define por entonces el gusto de los lectores medios y hacia el final del período señalado va a tender a estereotiparse, generando la reacción de los intelectuales más refinados y críticos. De hecho, la mayoría de los nombres que hoy asociamos al “primer romanticismo” o “romanticismo temprano” (Frühromantik) no se llamaban a sí mismos románticos y se sentían ajenos a esta moda literaria. Este grupo, nucleado en torno a la revista Athenaeum (1798-1800), es conocido como romanticismo teórico o grupo de Jena, por la ciudad en la que funcionó. Animado principalmente por los hermanos August y Friedrich Schlegel, tiene entre sus ideólogos y allegados a los filósofos y poetas más destacados del momento: Hegel, Schelling, Schleiermacher y Hölderling, y cuenta entre sus colaboradores a Novalis, quien publica allí parte de sus Himnos a la noche y de sus Fragmentos poético-filosóficos con el título “Granos de polen”.

Novalis vivió apenas 29 años y su obra se compone de los trabajos mencionados más una novela (Enrique de Ofterdingen), un ensayo poético sobre la cuestión del cristianismo en Europa (Europa o la cristiandad) unos Diálogos escritos para Athenaeum y una serie de poemas conocidos como Cánticos espirituales. Los “poemas tardíos” fueron escritos aproximadamente entre 1797 y 1800, un año antes de su fallecimiento, y se conocen en el mundo hispanoparlante solo desde 2011. Existe una sola traducción al español, lo cual tiene la desventaja de que no se pueden cotejar distintas versiones para esclarecer algunos pasajes que pudieren resultar ambiguos. Otro problema es que casi no hay estudios críticos sobre estos poemas en particular, aunque sí los hay y muy copiosos sobre el resto de la obra de Novalis[iii]. Estas particularidades dotan al acto de lectura de cierta imprevisibilidad, más propia de la lectura de obras recién escritas que de un clásico. Ustedes saben que no es lo mismo (re)leer un texto muy conocido y muy estudiado que enfrentarse a uno de poca circulación y desconocido para el público. Este es entonces el marco en el que ponemos el poema que pasamos a leer enseguida (ver la versión completa de “El extranjero” en el “Apéndice” de este trabajo).

Como ven no se trata de un poema de los que nosotros hoy llamaríamos líricos, es decir un poema donde hay una voz dominante que expresa alguna emoción ligada o cercana a una vivencia. “El extranjero” tiene más bien un aire dramático ya que se compone de una escena dialogada y dinámica.

Primero, alguien (más adelante nos enteramos de que es el Poeta) le habla al Extranjero:

Cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces

adaptado a este cielo.

Vientos más calientes soplan que en tu patria,

Y más libre en otro tiempo se alzaba el pecho joven.

¿No expandía la vida allí su colorido

por el campo sereno y la eterna primavera?

¿No tendía allí la paz sus densos hilos?

¿No florecía allí eternamente lo que una vez brotó?

Allí percibimos el contraste entre este lugar relativamente hostil (soplan “vientos calientes” en él) y la patria del Extranjero donde, noten esto, la primavera era “eterna” y reinaba la “paz”

Al parecer el Extranjero busca vestigios de su tierra natal, pero, como le dice su anfitrión, lo hace en vano:

Oh, buscas en vano. Se ha hundido

aquella tierra celestial. Ningún mortal

conoce ya el sendero inaccesible

que el mar ha sumergido para siempre.

Muy pocos de los tuyos han logrado

ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos

aquí y allá, y esperan mejores tiempos para reencontrarse.

Aquella tierra del Extranjero, la de la paz y la eterna primavera, es ahora también nombrada como “celestial”. Se trata de un espacio originario y edénico, la afirmación de la existencia de una Edad dorada que ya culminó. La imagen de la patria hundida en el océano también evoca, como dijimos al principio, el mito de Atlantis, ese reino de la perfección sumergido en el mar.

Sin embargo, en este punto se produce un giro. El Poeta dice que hay otros semejantes al Extranjero. Y comienza allí un recorrido que recuerda al narrado en la Divina comedia. Recordemos que Virgilio lo conduce a Dante por el infierno y el purgatorio y lo abandona a las puertas del Paraíso; de manera similar, aquí el poeta hace las veces de guía del Extranjero:

Ten voluntad y sígueme. Te ha sido

favorable el destino que aquí te ha conducido.

Gentes de tu tierra hay aquí, y que en silencio

celebran una fiesta entrañable.

Hay un breve salto temporal que dura lo que el recorrido y después llegan al encuentro de los coterráneos del Extranjero, el Poeta parece traducir para un auditorio las reacciones del recién llegado:

No puedes sin embargo entender cómo sus corazones

allí se unían. Ves brillar en sus rostros

inocencia y amor, igual que en otro tiempo allí en la patria.

Luego el Poeta registra un cambio en el Extranjero, y nos lo comunica:

Más clara se alza tu mirada. La tarde se despliega

como un sueño amistoso, y transcurre veloz

en dulce charla, y entre tanto

tu corazón se funde con la bondad que reina.

Entonces resurge un atisbo de unidad y concordia. El Poeta les habla a los que están reunidos:

Mirad. Está aquí el extranjero. De una misma tierra

a la que pertenecéis se siente desterrado. Horas sombrías

han pasado por él. Muy pronto

se ha acabado para él el día feliz.

Tenemos que imaginar todos los desplazamientos a partir de las pocas palabras del guía, transcurren unos momentos y enseguida el Extranjero aparece integrado a los suyos:

Con gusto permanece entre los suyos.

Feliz celebra entre ellos la fiesta del hogar.

La primavera, que fresca florece

en torno de sus padres, le cautiva.

A continuación viene un pasaje que resulta confuso al oírlo por primera vez. Parece que habla el Extranjero, pero en realidad es el Poeta quien nos dice lo que el Extranjero tenía intenciones de manifestar en ese momento. Fíjense:

Vuelva a celebrarse la fiesta entre nosotros,

antes de que la madre, disgustada, se aleje

de los hijos que lloran, y por sendas oscuras

siga al guía que la lleve a la patria.

Que el hechizo que estrecha vuestro lazo

no ceda, y los que lejos están

lo disfruten también, y todos juntos

caminéis felices por un mismo camino.

Esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta en su lugar, sigue el poema. Acá interviene una tercera voz, una voz que podríamos asociar a la voz autoral. Ella nos dice qué es lo que hubiera dicho el Extranjero a sus compatriotas y qué es lo que el Poeta dijo en su lugar. Luego nos explica el motivo de este relevo:

porque prefiere (el Extranjero) permanecer callado

cuando está contento y anhela la venida

de los seres que quiere y que están lejos.

En la estrofa final esta voz parece dirigirse directamente a nosotros con un matiz apelativo. El Extranjero está con los suyos, el Poeta ya cumplió su misión de acogerlo y la voz autoral nos dice:

Permaneced amables con el extranjero

Escasas alegrías le están deparadas.

Rodeado de personas amigas espera con paciencia

el día de su gran nacimiento.

Este pequeño cuadro dramático escrito en verso requiere que dejemos de lado una lectura en clave realista. Los personajes no son representaciones verosímiles de personas que podrían existir sino personajes alegóricos, figuraciones de ideas que en el pequeño sistema del poema requieren una síntesis a nivel simbólico. Dicho en pocas palabras, pienso que la pregunta que como lectores tenemos que hacernos es ¿quién es el Extranjero? O, mejor dicho, ¿qué simboliza? ¿qué sentido tiene ese pedido del poeta de que seamos amables con él y, sobre todo, por qué espera el día de su nacimiento? Temporalmente, el poema se sitúa en un momento de transición y parece conectar dos extremos temporales: un tiempo originario donde reinaba la paz y un tiempo por venir en el que el Extranjero nacerá, o mejor dicho, renacerá. Es decir que en el momento actual la presencia del Extranjero es virtual, está, pero aletargado, a la espera, y funciona a la vez como un vestigio de un mundo perfecto y como un anuncio de la refundación de ese mundo. Hay algo mesiánico en la figura del Extranjero, y en el poeta el firme propósito de allanarle el camino con nuestra ayuda. En este sentido, el poema de Novalis capta un aspecto central del programa romántico: la proyección del mundo como unidad, como integración absoluta, como síntesis armónica de todo lo existente tal como fue en un momento originario.

Este proyecto filosófico del Romanticismo normalmente es presentado como una reacción a la filosofía kantiana, principalmente al hecho de que Kant traza un límite para lo que la razón puede conocer y separa este conocimiento de la conducta moral y el conocimiento intuitivo propio de la esfera del arte. En el pensamiento filosófico de los románticos hay, por el contrario, una “voluntad de sistema (Cfr. Nancy- Lacoue-Labarthe, 2012, 66), la postulación de un mundo como totalidad integrada en donde la interioridad del sujeto es correlato de su exterioridad. De allí que el Romanticismo mantenga un interés tan sostenido en el paisaje interior, ya que éste tiene la misma complejidad que el exterior; y de allí también la búsqueda y el encuentro permanente de analogías entre aspectos internos y externos. Ustedes recordarán seguramente el famoso poema de Baudelaire, “Correspondencias”, en el que se muestran las afinidades entre los distintos aspectos de la naturaleza y del alma humana. Dicho en palabras de Albert Béguin, los románticos se apoyan en una metafísica idealista. “Lo externo y lo interno se interpenetran mutuamente, el conocimiento procede del buceo en los abismos interiores puesto que se postula la concordancia del ritmo más personal con el ritmo universal. Hay un conocimiento analógico de una Realidad que no es el dato exterior” (Béguin, 1981, 30).

Y este aspecto general del movimiento romántico es particularmente acentuado en Novalis. Sigue diciendo Béguin que pocas veces ha estado enraizada en un hombre la “necesidad vital de integrarlo todo, de creer en la coexistencia de todo y en un futuro en que toda separación terminaría en un retorno a la harmonía absoluta. Todo Novalis se explica por esa necesidad y en ella convergen esos múltiples caminos” (Béguin, 1985, 259). El medio para lograrlo es la “magia” del espíritu que se esfuerza por conocer (la voluntad) y la “magia de la creación poética”.

Así, el Romanticismo resulta ser mucho más que una declaración artística y adquiere la potencia de una utopía filosófica y política, donde la denuncia de la crisis social, política y moral que se vive en Alemania se realiza a partir de un retorno a lo clásico. En los primeros textos de los hermanos Schlegel, por ejemplo, hay un trabajo filológico sobre la poesía de la Antigüedad. Allí encuentran “trazas de una prehistoria salvaje y una religión aterradora” (Nany-Lacoue-Labarthe, 2012, 31) que incluye deidades que tienen el secreto de la serenidad conviviendo con otras que se adoran mediante rituales orgiásticos y desenfrenados. De ese contraste deducen la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco e instauran la filosofía de la historia. El romanticismo erige a ese pasado en modelo y a partir de allí se inventa “lo clásico” conjuntamente con el propósito de hacer la gran obra clásica que le falta a la modernidad. Se trata de “construir, producir, efectuar aquello mismo que, en los orígenes de la historia, ya se pensaba como una edad de oro perdida” (Nancy-Lacoue-Labarthe, 2012, 32). El romanticismo implica la producción de algo inédito algunas veces denominado por ellos poesía, otras veces obra, novela o simplemente lo romántico. Al final, la palabra para esa síntesis novedosa de lo antiguo y lo moderno, obra magna que realiza el ideal clásico, se designa con la palabra literatura. La literatura es, desde ese momento, un tipo de escritura que no cumple con ningún parámetro genérico existente, es un ámbito en el que se busca dilucidar las propias condiciones de producción de la poesía. Pero como la poesía persigue los mayores objetivos y pretende realizar síntesis de lo antiguo y lo moderno no tiene límites. Por eso se dice que a partir de los románticos se inaugura la idea de la literatura como absoluto, el absoluto literario. No se trata ya de escribir un soneto, una oda o una comedia de acuerdo con una preceptiva, hacer literatura es creer en la posibilidad infinita del lenguaje para captar lo existente como un Todo. Se superan así los límites entre las distintas esferas del saber y se acorta la brecha entre poesía, filosofía y ciencia (Klein, 2012, 1). La concepción de literatura y de lenguaje forjada por los románticos no ha sido trascendida. “La idea que asocia el lenguaje literario a su carácter intransitivo y autotélico”, nos dice Jacques Rancière, idea que está en la base de la teoría literaria desarrollada a lo largo del siglo XX, “se origina en el romanticismo alemán, especialmente en la fórmula de Novalis: “todos ignoran (…) lo que es propio del lenguaje, a saber, que no se ocupa, sencillamente, más que de sí mismo” (Rancière, 2009, 59-62)

Como habrán advertido, “El extranjero” se sitúa en el centro de este proyecto filosófico, artístico y político: evoca el mundo perdido, muestra el presente como un momento de transición, de crisis, y anuncia el re-nacimiento del Extranjero y por lo tanto de un hombre nuevo en un mundo nuevo. La convicción de que se puede cambiar el hombre, cambiar la sociedad y cambiar el mundo es mucho más que una ingenua utopía. En realidad hay estudios (Cfr. Vezzetti, 2009, “El hombre nuevo”, 173-202) que muestran que en el momento de la escritura de “El extranjero” se creía con firmeza en la actualización y realización de los proyectos milenaristas cristianos sobre el hombre nuevo; de hecho, es el mismo momento de la revolución francesa, hito de las gestas emancipadoras cuyo impacto llega hasta el ideario revolucionario de las organizaciones de la izquierda latinoamericana, fundamentalmente el guevarismo y la revolución cubana.

Pero ¿adónde buscar a este mensajero del mundo nuevo? ¿Hacia qué dirección dirigir la mirada? Dice Novalis en uno de sus Gérmenes o Fragmentos: “En ninguna parte sino dentro de nosotros, está la eternidad con sus mundos, el pasado y el porvenir” (Novalis, 1942, 29). Es decir que, según esto, tenemos que volver la mirada hacia nuestro interior, hacia sus profundidades, para encontrar la unidad de ese todo armónico y realizarlo. El sueño, el amor, la poesía y la alquimia del verbo, las mitologías, el primitivo espíritu colectivo plasmado en el folklore y la religión son todos medios para ese único fin que es reintegrarnos a un orden superior previo a la gran división. Novalis formula esta pretensión en uno de sus aforismos, a medio camino entre la poesía, la filosofía, la política y el misticismo cristiano: “Somos hijos de Dios, gérmenes divinos. Un día seremos lo que nuestro Padre” (Novalis, 1942, 53).

Antes de cerrar y de encerrar al Extranjero en los límites del Romanticismo, podríamos liberar algunos interrogantes que abre el poema y que nos alcanzan en el presente. Una consideración inicial, muy elemental, es que la figura del extranjero resulta muy productiva para pensar la idea de otredad, de alteridad, de diversidad. En un nivel muy básico, podemos preguntarnos, por ejemplo, qué condición tienen para nosotros los extranjeros, en el sentido literal del tratamiento que les damos a los inmigrantes que viven junto a nosotros. El poema de Novalis nos induciría a practicar la amabilidad con ellos.

Pero, además, si seguimos la interpretación según la cual el Extranjero es un símbolo externo de algo que en germen está dentro de nosotros esperando para nacer, podemos reflexionar acerca de que la diferencia entre el Poeta y el Extranjero no es esencial. El Extranjero no es más que el hombre nuevo esperando por nacer dentro de su (anfitrión) huésped[iv], es el mismo (anfitrión) huésped antes de cambiar. Del mismo modo, el extranjero, el inmigrante, no mantiene una diferencia esencial con respecto a nosotros los nativos. Por ese motivo no podemos sino ser amables con ellos, porque, esencialmente, somos sus iguales. Y no sólo porque pertenecemos todos a la misma condición humana sino también porque, en cierta forma, muchos de los nativos (los locales) también somos extranjeros si tomamos como parámetro una brecha temporal que involucre a nuestros ascendientes. Recuerden el Martín Fierro, recuerden las novelas de Eugenio Cambaceres; los italianos ahí representan la impericia para trabajar y vienen a corromper a los argentinos. Muchos de los pobladores de estas pampas gringas son esos extranjeros que supuestamente amenazaban al ser nacional, y muchos de nosotros somos sus descendientes.

Pero hay todavía un tercer giro que podemos dar a la figura del extranjero. Cada uno de nosotros, eventualmente ausentes durante quince o veinte años de nuestros pueblos natales, exiliados muchos otros compatriotas por motivos políticos o de cualquier otra índole, ¿no nos sentimos, mientras estamos fuera, extranjeros? ¿y no somos, en parte, también un poco extranjeros al volver? Además, y en un cuarto movimiento, como lo han mostrado Camus y Kafka, también el que nunca se mueve de su lugar puede ser un extranjero; es aquel que estando todo el tiempo entre los suyos se siente, sin embargo, totalmente ajeno, extraño hasta el punto de devenir absolutamente apático o monstruoso.

En el “Programa sistemático más antiguo del idealismo alemán”, texto liminar y colectivo del Romanticismo, se vaticina un tiempo en el que “reinará la libertad e igualdad general de los espíritus”. Sobre la base de la postulación de esa igualdad esencial, podemos, tomando prestada la figura del poema de Novalis que compartimos, terminar con esta pregunta: ¿cómo sería el mundo si cada choque con el Extranjero, con el des-conocido que ostenta una diferencia étnica, sexual, nacional, religiosa, estuviera seguido de un segundo momento de re-conocimiento, de comprensión de que en el encuentro con la otredad nos constituimos mutuamente y somos, más allá de la religión, la raza y la orientación sexual, esencialmente iguales?

Apéndice: poema completo

El extranjero

Dedicado a la Señora del Consejero de Minas von Charpentier

Cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces

adaptado a este cielo. Vientos más calientes

soplan que, en tu patria, y más libre

en otro tiempo se alzaba el pecho joven.

¿No expandía la vida allí su colorido

por el campo sereno y la eterna primavera?

¿No tendía allí la paz sus densos hilos?

¿No florecía allí eternamente lo que una vez brotó?

Oh, buscas en vano. Se ha hundido

aquella tierra celestial. Ningún mortal

conoce ya el sendero inaccesible

que el mar ha sumergido para siempre.

Muy pocos de los tuyos han logrado

ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos

aquí y allá, y esperan

mejores tiempos para reencontrarse.

Ten voluntad y sígueme. Te ha sido

favorable el destino que aquí te ha conducido.

Gentes de tu tierra hay aquí, y que en silencio

celebran una fiesta entrañable.

No puedes sin embargo entender cómo sus corazones

allí se unían. Ves brillar en sus rostros

inocencia y amor, igual

que en otro tiempo allí en la patria.

Más clara se alza tu mirada. La tarde se despliega

como un sueño amistoso, y transcurre veloz

en dulce charla, y entre tanto

tu corazón se funde con la bondad que reina.

Mirad. Está aquí el extranjero. De una misma tierra

a la que pertenecéis se siente desterrado. Horas sombrías

han pasado por él. Muy pronto

se ha acabado para él el día feliz.

Con gusto permanece entre los suyos.

Feliz celebra entre ellos la fiesta del hogar.

La primavera, que fresca florece

en torno de sus padres, le cautiva.

Vuelva a celebrarse la fiesta entre nosotros,

antes de que la madre, disgustada, se aleje

de los hijos que lloran, y por sendas oscuras

siga al guía que la lleve a la patria.

Que el hechizo que estrecha vuestro lazo

no ceda, y los que lejos están

lo disfruten también, y todos juntos

caminéis felices por un mismo camino.

Esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta

en su lugar, porque prefiere permanecer callado

cuando está contento y anhela la venida

de los seres que quiere y que están lejos.

Permaneced amables con el extranjero.

Escasas alegrías le están deparadas.

Rodeado de personas amigas espera con paciencia

el día de su gran nacimiento.

Bibliografía

Abrams, M. H: El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica acerca del hecho literario (trad. Gregorio Aráoz). Buenos Aires: Editorial Nova, 1962.

Béguin, Albert: El alma romántica y el sueño (trad.Mario Monteforte Toledo). México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

Caraguti, Laura y Giron, Sandra: “Prólogo”. En Conversación sobre la poesía, de Friedrich Schlegel. Buenos Aires: Biblos, 2005.

Hillis Miller, J: “El crítico como anfitrión”. En Teoría literaria y deconstrucción (Manuel Asensi comp.), Madrid: Arco libros, 1990.

Jitrik, Noé: «Echeverría y la realidad nacional», en Historia de la literatura argentina, Tomo I, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1967, pp. 193-216.

Klein, Paula: “El nacimiento de la “crítica” en la encrucijada entre ciencia y literatura. Relaciones entre biología y crítica en el romanticismo alemán”. En Revista Luthor, n°. 10, vol. 2, Junio 2012

Lacoue-Labarthe, Philippe y Nancy, Jean-Luc: El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán (trad. Laura Caraguti y Cecilia González). Buenos Aires: Eterna cadencia, 2012.

Manzano Arjona, Julia: “El poeta como egregio Extranjero”, [versión en PDF pp. 88-103], Disponible en http://www.tindon.org/julia_manzano/poesia8.html (última consulta, 23/05/2014).

Novalis: Poemas tardíos. Versión española de Antonio Pau. Orense: Editorial Linteo, 2011.

Novalis: Gérmenes o Fragmentos, Versión española de J. Gebser, México: Editorial Séneca, 1942.

Novalis: Himnos a la noche, Versión española de J. A Ojeda, México: Premiá editora, 1981.

Vezzetti, Hugo: Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2009.

Rancière, Jacques: La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura, Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2009

[i] Texto de la clase magistral dada por Pablo Dema, en agosto de 2014, dentro del ciclo literario 10×10, organizado por el Área de Literatura y Pensamiento de la Agencia Córdoba Cultura, delegación Río Cuarto.

[ii] Sobre el romanticismo inglés ver M. H. Abrams (1962), especialmente cap. V. “Variedades de la teoría romántica: Wordsworth y Coleridge”, p. 151-184.

[iii] Para un estudio del Romanticismo se puede consultar el estudio clásico de Albert Béguin (1981), El alma romántica y el sueño, en particular el Capítulo XI: “La estrella matutina”, dedicado íntegramente a Novalis.

[iv] Uso adrede la palabra huésped para captar la ambigüedad esencial de la figura del extranjero. La palabra huésped significa “visitante” pero también, en una segunda acepción, designa a quien acoge al huésped, el anfitrión. Quiero mostrar que el extranjero y quien lo aloja no son esencialmente distintos, por eso uso la palabra huésped para los dos. En el poema también la palabra huésped se usa de un modo que admitiría las dos lecturas. Un trabajo basado íntegramente en la anfibología a la que da lugar “huésped” es “El crítico como anfitrión”, de J. Hillis Miller, 1990