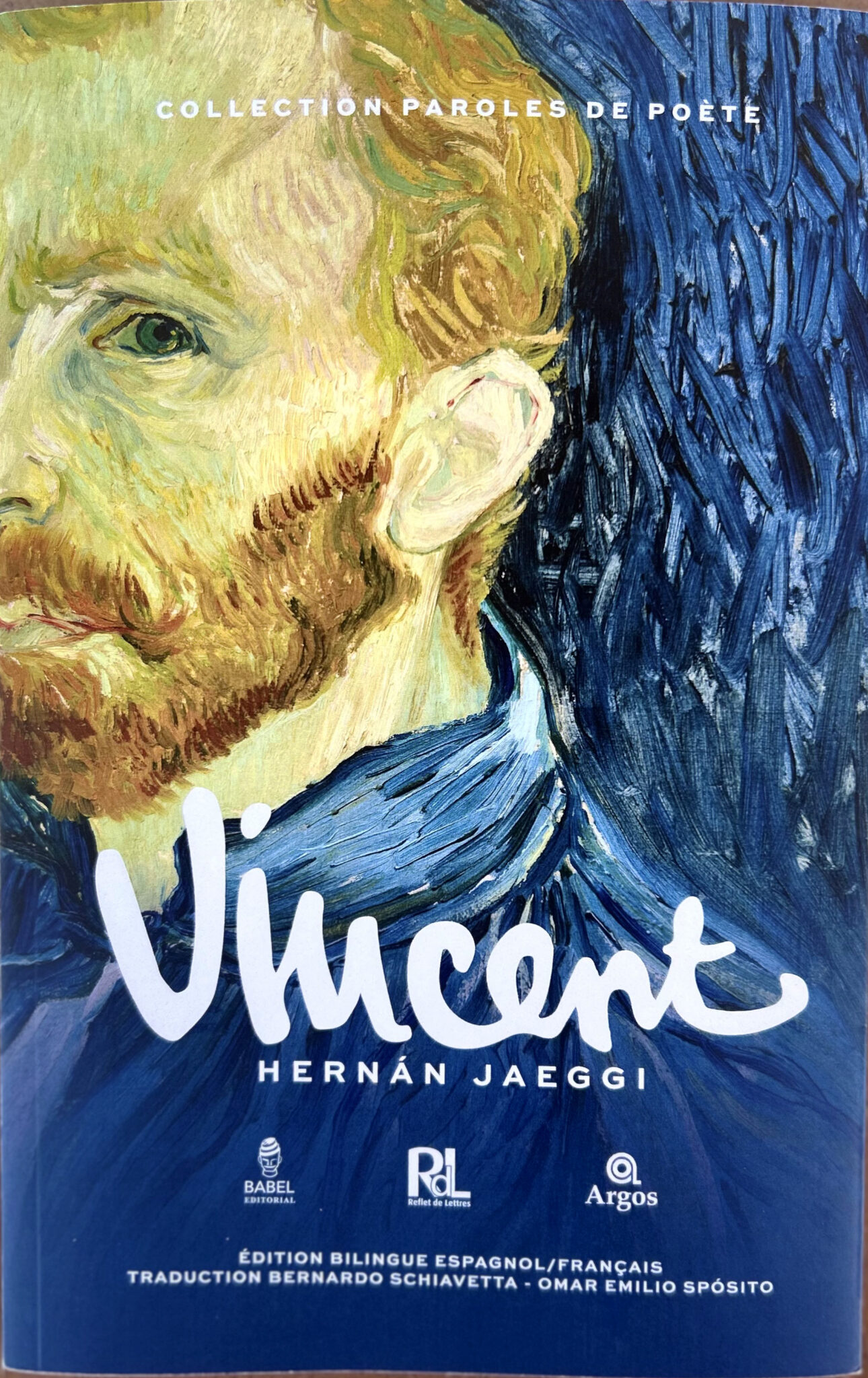

VINCENT[i], DE HERNÁN JAEGGI

Por Jorge Rodríguez Hidalgo

Los tiempos convulsos en que vivimos pueden hacernos pensar que, de acuerdo con Thomas Hobbes, “el hombre es un lobo para el hombre”, que la maldad impera sobre la bondad, así como la fealdad sobre la belleza. Sin embargo, la humanidad es una tierra con tantos nutrientes que de ella brotan siempre renuevos que nos llenan de esperanza. Nunca será posible erradicar el espíritu genocida de parte de los hombres, pero sí impedir que la especie humana sucumba a manos del yo oscuro que la habita cabe el otro yo, generador de belleza y bonhomía. A lo largo de la historia, comprobamos cómo las dos fuerzas primordiales en tensión pugnan por imponerse: unas veces el dolor lo cubre todo, otras es el amor el que se extiende y engendra más vida. Retrataron muy bien la bífida naturaleza humana, por ejemplo, R. L. Stevenson (“El doctor Jekyll y Mr. Hyde”), Oscar Wilde (“El retrato de Dorian Gray”) o Joseph Conrad (“El corazón de las tinieblas”). Los arquetipos a que dan lugar las antagónicas inclinaciones suscitan la adhesión o el rechazo de los más, quienes ora idolatran, ora demonizan, según resuelvan sus fueros internos. Así se entienden los encumbramientos de asesinos tanto como los hundimientos de benéficos hombres: Hitler o Gandi, la Shoah o el genocidio en Gaza, por no alejarnos en el tiempo.

El arte, como la actividad humana fundamental (“no solo de pan vive el hombre”, nos advierte un refrán) después de satisfechas las necesidades básicas para la subsistencia, nos ha proporcionado innumerables modelos y paradigmas de creadores que han arrojado luz sobre el litigio -insuperable, casi siempre- que nos conturba. Uno de ellos es el pintor neerlandés Vincent Willem van Gogh (1853-1890), un hombre que malvivió atormentado por sí mismo, que no supo allegar el bien -incluso haciéndolo- y que acabó con su dolor asestándose un tiro en el pecho (hay quien lo niega) a una edad temprana -o cuando la vida se le había hecho tan vieja que solo mató el arte que no pudo crear, habiendo creado tanto en tan poco tiempo.

El poeta cordobés Hernán Jaeggi (Villa General Belgrano, 1953), licenciado en Letras Modernas (UNC), dramaturgo y guionista de TV, ha acometido la ímproba tarea de zambullirse en la obra y, por ende, en la figura del pintor postimpresionista, un hombre presa de oscuras fuerzas interiores que lo llevaron a un desequilibrio mental que le impedía discernir entre la realidad y los demonios del pensamiento. Obra y vida de van Gogh son el asunto del poemario que nos ocupa, “Vincent”, cuya emotiva exploración nos atrae desde el primer poema y de cuyas páginas no nos es posible salir indemnes: Jaeggi ha llegado hasta el centro de la belleza y la desgracia, que ha unido hasta persuadirnos de que quizá Vincent van Gogh fue un presciente, un ser desubicado, pero no un cándido desorientado.

Hernán Jaeggi, autor de más de una decena de libros de poesía, publicó una primera versión de “Vincent” en 1994. Pese a que le precedieron y le sucedieron otros títulos (“Último recurso”, 1978; “Carnaval”, 2010; “Unidad coronaria”, 2023; “El mundo era grande”, 2024, entre otros), Jaeggi, seducido por el pintor de barba roja, volvió sobre “Vincent” para reescribirlo. El resultado es esta edición bilingüe (español-francés). El prólogo, titulado significativamente “Yo, Vincent”, es un texto en el que el poeta adopta el ser del pintor, como en un juego imposible de espejos, porque ha de ser este último quien explique al poeta: “El pintor debía darle vida al poeta”. Jaeggi nos revela que “llevo a Vincent desde el vientre de mi madre. Ella nos parió juntos. Desde muy niño me narraba historias sobre las vidas de los grandes artistas que admiraba y Vincent van Gogh era uno de ellos. Crecí mirándome con los ojos de Vincent”. Tal es la (con-) fusión que “no estoy seguro ya si el libro fue escrito por Vincent van Gogh o por mí”.

El libro consta de 41 poemas. Cada poema original y su versión ocupan la misma página, lo que permite la inmediata comparación a quienes no conozcan el español o el francés, o conozcan ambos idiomas y gusten de cotejar palabras, giros, sonoridades… Algunos de los poemas contienen, a modo de epígrafes, unas frases en letra itálica procedentes del libro “Cartas a Theo”, compilación de la correspondencia de Vincent con su hermano menor. Ya desde el primer texto, “Yo el hermano muerto”, Jaeggi nos deja claro que busca la confusión enriquecedora: “¿Quién es ese Vincent/ con su voz fría y sucia que me llama por mi nombre?” El poema, escrito (letra itálica mediante) “a mi padre delante de la tumba de mi hermano Vincent van Gogh, muerto un año antes”, inquiere al progenitor: “¡Padre… ¿Soy yo/ el que está afuera/ o soy el que está adentro?/ Mi hermano nacido muerto/ lo llevaré por siempre/ como cuerpo invisible/ para recordarme el lugar/ de donde vengo. […] Tuve que crear/ un mundo para mí/ con colores nuevos”.

El conjunto de poemas/teselas forma un mosaico donde logramos ver el retrato del pintor. La madre, el padre, la infancia, algunos familiares, obras, sucesos, lugares… son los veneros de que el poeta se sirve para perfilar el río Vincent. La belleza y la fealdad, la bondad y la dureza de la vida se cruzan en la conformación y recreación del hombre y pintor. Van Gogh es un solitario (“descubrí el paraíso,/ siempre solo”) a su pesar, un ser desestimado, menospreciado, carente de amor (“no puedo vivir sin amor”), incluso el de los padres: “Haz cosas o muérete, repetías” (“Madre”); “benevolente con los que te obedecían,/ severo en tus juicios conmigo” (“Padre”). Quiso ayudar al prójimo y se fue a las minas belgas de Borinage, donde las gentes que de ellas malvivían estaban tan tiznadas por fuera como por dentro (“Toda la región parece devorada/ por una lepra,/ padre nuestro que estás ausente”; “en realidad/ fue el corazón/ el que se carbonizó/ abrazado a todas sus penas”; “el amor se hizo humo”). Van Gogh se buscaba, como el poeta busca al pintor. Serán el arte, la pintura, los colores, la luz los que den sentido a una existencia miserable y atormentada: “Querido hermano:/ no pinto para mantener/ el cuerpo con buena salud./ No vine para estar cómodo. […] Hace tiempo que el arte/ ha entrado en mi vida/ llevándome a la ruina./ La belleza del dolor/ se niega a descansar. […] Me estoy cayendo desde niño […] Tropiezo con lo que nunca/ vio nadie” (“Carta”). De pronto, el poeta Jaeggi pinta: “El día se quema/ a fuego lento/ en el oro del sol./ El canto de los pájaros se vuelve polvo en el aire./ Nadie sabe si la luz/ nace del cuadro/ o de algún cielo” (“Verano”). Pero puesto que el poeta cuenta con las palabras, sus pinceles de pintor se acompañan del utillaje adecuado para captar otras impresiones. Recurre a la sinestesia para ampliar su paleta: “Se oye el ruido oscuro/ de los frutos que caen”; “quema la espalda del tiempo”; “cáscaras de su canto”; “zumbido caliente”; “el aire se derrite”; “cera voluptuosa”; “eco ardiente del sol”. El poema “Mediodía” es el mejor ejemplo de lo que decimos: “El calor como un duro dios/ quema la espalda del tiempo,/ mientra las cigarras rompen/ las cáscaras de su canto./ El zumbido caliente de la siesta/ obliga a moverse/ con la lentitud del verdugo./ El sol con su calor de cegar/ me obliga a mirar fijamente/ el cielo de la tela blanca.// El día cae vertical,/ el aire se derrite/ como una cera voluptuosa/ y llena las bocas de brasas.// Mi vida,/ esta tela blanca,/ eco ardiente del sol”.

Poeta/pintor y pintor/poeta se buscan, sí. Buscan la luz, pero no la del exterior (“Aún bajo el sol vivo/ una larga y oscura noche”), sino la interior. De modo que “Autorretrato” es en realidad un Jano llamado, si se me permite, ‘Vincent Jaeggi’: “Mi mano, la que pinta,/ busca su luz dentro del ojo,/ algo que explique los colores. […] Mirar, mirar, mirar,/ exasperar la mirada/ hasta dejarla exhausta.// Son las visiones del dolor que nadan en contra/ de la corriente”. Y huye (n): “Me aproximo a mí mismo/ cuanto más me alejo/ de la luz que me entregó sus mejores frutos. […] El hogar de un hombre está en el viaje” (“El caminante”). Y sentencia (n): “En la calle/ la gente se cruza/ mutuos engaños,/ mutuas traiciones./ Temen que la piedra/ de sus secretos/ les aplaste/ la cabeza” (“Una esquina de la vieja aldea”). Los colores del retrato (autorretrato imposible/posible) quedan fijados por el arte y la locura y un extremo lirismo: “Con el nido roto del corazón/ y la cabeza llena de pájaros,/ no sé qué voy a hacer/ con tanto cataclismo a cuestas./ Nací ya prisionero/ de carceleros invisibles.// Dejo que el pincel me lleve/ sin pensar en nada,/ él encontrará la imagen/ más verdadera./ Soltará colores/ que me llevarán muy lejos/ por encima de estos muros,/ pájaros que me entregarán la noche/ a manos llenas” (“El loco”). Una locura no exenta de lucidez y presciencia (“Todos serán mis amigos/ cuando esté muerto”, escribe en “La muerte”). Y una advertencia y una certeza para el final: “Con este mundo no me sentaré/ a fumar la pipa de la paz” (“Campo con cuervos”); “Jamás podremos/ escapar/ de nuestra sombra./ Adonde vayas/ se sentará en tu cama/ cada noche./ Yo sé que la vida/ no me tuvo piedad/ y sin embargo no la odio por eso.// Yo soy mi obra” (“29 de julio de 1890”).

El contenido del libro titulado “Vincent” está vertido al francés, como se ha dicho. Más que de una traducción, hemos de hablar de una versión libre. El debate sobre la traslación de palabras entre idiomas es antiguo. Partidarios y detractores de esta imprescindible labor nunca concertarán sus opiniones. Nosotros nos adscribimos al primero de los grupos, pues sin las traducciones/versiones/recreaciones… sería imposible conocer, aunque sea de modo aproximado, el tenor de lo que el mundo piensa y escribe. En el caso que nos ocupa, Bernardo Schiavetta y Omar Emilio Spósito han procurado ajustar los términos de la poesía de Jaeggi a la idea que de van Gogh tenemos y que, todo hay que decirlo, está muy determinada, para la mayoría de lectores, por las líneas trazadas en la película “Lust for life” (1956), literalmente “lujuria por la vida”, dirigida por Vincente Minnelli y protagonizada por Kirk Douglas. Precisamente, el propio título del filme es objeto de diferentes traducciones: mientras en España se tituló “El loco del pelo rojo”, en Latinoamérica se conoció como “Sed de vivir”. Sea como fuere, la lectura en francés de “Vincent” conserva el ritmo y la suave firmeza que Hernán Jaeggi imprimió en su texto. Vaya un ejemplo celebrador: (“Verano”) “El día se quema/ a fuego lento/ en el oro del sol./ El canto de los pájaros/ se vuelve polvo/ en el aire./ Nadie sabe si la luz/ nace del cuadro/ o de algún cielo”. En francés: (“Été”) Le jour brûle/ á feux doux/ dans l’or du soleil./ Le chant des oiseaux/ devient poussière/ en l’air./ Personne ne sait si la lumière/ jaillit du tableau/ ou d’un quelconque ciel”.

[i] Vincent,Hernán Jaeggi, Edición bilingüe español-francés, Trad. Bernardo Schiavetta y Omar Emilio Spósito, Ed. Babel, Argos, Reflet de Lettres, Col. Palabras de Poeta, Córdoba-París, 2025.

Magnífica reseña de un excelente poemario de un gran autor. Todos los ingredientes juntos. Gracias por ofrecerlo, Corredor Mediterráneo. Saludos desde Córdoba Argentina