Libro de las estaciones[i], de Kepa Murua

Por Jorge Rodríguez Hidalgo

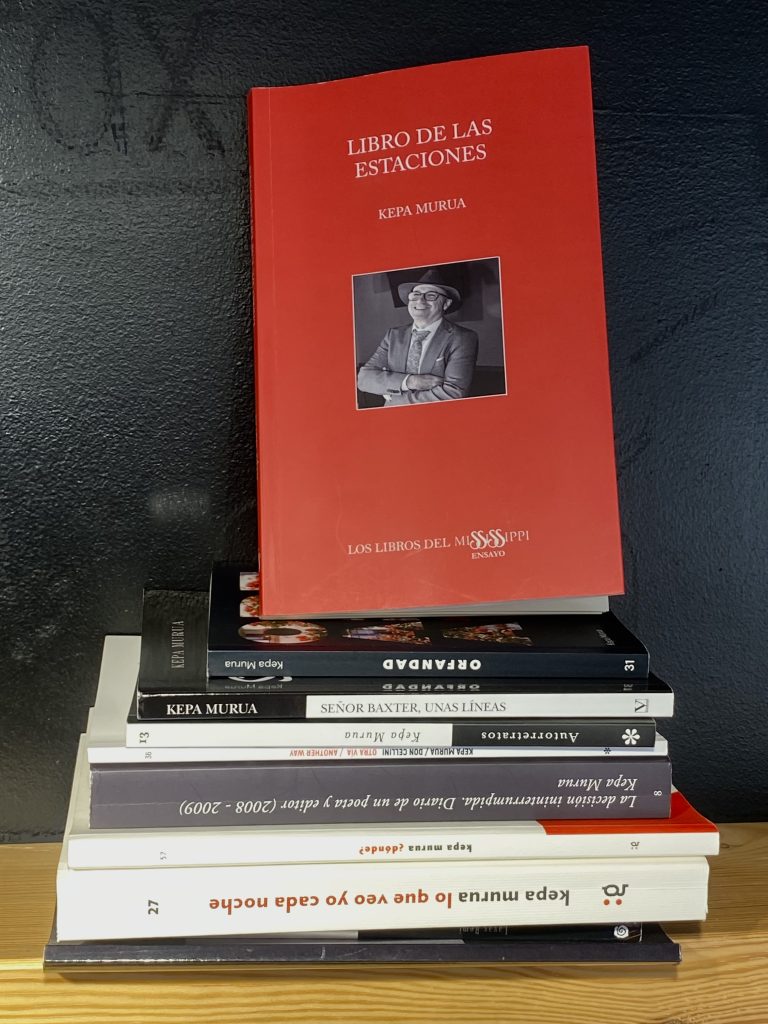

Dábamos a conocer hace poco en estas mismas páginas “Señor Baxter, unas líneas” (2024), la última novela publicada del poeta, narrador y editor español Kepa Murua (Zarautz, Guipúzcoa, 1962). Autor prolífico donde los haya, en el espacio de unos meses Murua ha editado también un libro de poemas (“Orfandad”, 2024) y el título de que nos ocupamos ahora, “Libro de las estaciones”. Se trata de un ensayo, género que en el conjunto de su producción literaria ha logrado situarse en un lugar destacado. Así, es obligado recordar “La poesía y tú” (2003), “” La poesía si es que existe” (2005), “Del interés del arte por otras cosas” (2007) o “Cambiar con la escritura” (2020), entre otras obras.

“Libro de las estaciones” se presenta con vocación de sencillez desde el mismo título: las cuatro estaciones son las que vertebran, astronómicamente, el año terrestre. Invierno, primavera, verano y otoño, con sus meses respectivos y por este orden, detonan el imaginario de Murua -como en un ejercicio hipostático- para elaborar una especie de ontología del ciudadano del siglo XXI. Cada una de las partes/estaciones aporta, a modo de epígrafe, un texto de corta extensión (incluso una sola línea en algún caso) que marca el sentido de lo que se tratará en las subsecciones que les siguen. El libro se cierra con la sección, breve, titulada “Fin de las estaciones”, constituida por aforismos en la estela de los que conforman la precedente y última de las secciones de “Otoño”. El objetivo de nuestro autor es ambicioso, sin duda, pues en 182 páginas pretende confeccionar el “retrato” del hombre actual y de lo que Murua considera su reflejo, la poesía. Lo comprobamos en la cita que precede al contenido del libro: “La desesperación, la tristeza, el consuelo, la alegría, junto a las estaciones, el bosque, los pájaros y la niebla, en la vida o en la poesía”. A propósito del hombre, si lo tomamos individualmente, Murua se pregunta acerca de su naturaleza social (esto es, si es la soledad su estado ideal o no) y de la función (si es que la cumple) que tiene en ella el amor como agente cohesionador o disgregador. El amor, por supuesto, en todas sus acepciones: el propio; el del prójimo; el dado y el recibido en una relación sentimental… Precisamente, ‘INVIERNO’ nos lo sugiere desde el principio: “Si supieras que tengo frío sin ti…” El que sería para todo el último mes del año es el primero (¿fin o principio?) en el recorrido del autor: equipara “Diciembre” con la existencia: “Ya sé lo que es diciembre: es un mes en el que se espera un mensaje que no llega o ese tiempo en el que se aguarda algo que llegará más tarde”. Diciembre, asegura, es el “mes que comienza cuando todo se acaba”.

Murua ha concebido el ensayo en clave de poesía, a la que la prosa busca aproximarse quizá para salvar el obstáculo de lo intangible o para insuflar el texto de una espiritualidad que, eso sí, rehúye el misticismo. “Uno ha de mantener vivo sus sueños para seguir creciendo con ellos y soñar en un mundo mejor”, confiesa en “Enero”. Uno de los temas principales de la obra, el amor, y en concreto el de pareja, es el objeto de “Febrero”. Confrontado con la realidad del autor, el amor indaga en su intimidad: “El abandono de uno cuando se siente perdido es el abandono del amor”. Pero, guiado por el pensamiento, aclara que “si yo fuera un hombre enamorado, abandonaría el conocimiento por vivir a todas horas el amor”.

“Invierno” concluye con la subsección “Época de cambios”, que, congruente con la idea inicial de que es una estación generatriz, Murua introduce todos los temas mayores del ensayo: además de la soledad -y hasta el solipsismo- del hombre actual, el arte, la poesía, la felicidad, la ética y la moral. Murua, contrariamente a lo que es habitual, se muestra axiomático, por lo que ofrece respuestas a casi todas las preguntas planteadas. Y, sobre todo, exhorta a la acción y al desarrollo personal: Vamos a participar de una vez en esta época de cambios. Así que vayamos a por lo nuevo y no tengamos miedo de lo desconocido. Seamos por fin protagonistas y no actores secundarios. Seamos lo que somos y no lo que nos han dejado ser. […] es en el interior de cada uno donde se equilibran y se confunden todas las fuerzas demoledoras y mágicas de la vida, todas las sensaciones contradictorias, y que es en ese interior donde debe mostrarse el mejor sentimiento posible, ese que se anima y se alegra ante la vida y se sorprende ante la belleza del exterior, y se conmueve y alegra ante las mismas personas que por ahora caminan como vencidas, pero que esperan, pese a todo, un futuro mejor que nos anime a vivir, otra vez, con la mejor de las sonrisas”. Kepa Murua se muestra aleccionador: “se puede ser feliz con muy poco”; “el arte es un regalo”; “cuando se cree, todo es sorpresa”; cuando se siente, todo es vida. Cuando se ama, todo es también amor. Creer es lo que nos salva de la duda cuando acontece”; “los que no conozcan la soledad del tiempo que no intenten comprender el tiempo”; “cuando se piensa que todo se acaba, es que empieza”; “si no escuchas, no habrá nadie que escuche por ti ni nada que hacer si no vuelves al principio de todo”; “si la vida es un viaje, los viajes, salgan bien o no, son la vida misma”; “la vida es un tanto complicada para que el hombre sea honrado” (pero también: “la honradez es lo único que nos salva”, o “la honradez es la mejor medicina contra cualquier enfermedad de la muerte y del cuerpo”). Murua examina, diagnostica y prescribe, como si de un médico se tratara. Aunque la abundancia de análisis y sus correspondientes tratamientos nos muevan a pensar que estamos ante un libro enderezado a la autoayuda, no se piense tal. La exhortación del autor a la acción individual ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración, pues “nuestra victoria es haber resistido, no haber abandonado ni haber sucumbido ante tanta caída y tanto fracaso”. Aquí entran en juego principalísimos instrumentos -para el autor- de comprensión: “la poesía une lo que estaba separado; la vida, lo que parecía agotado. La esperanza, lo que parecía muerto. El amor, lo que parecía solitario. La alegría, lo que podría estar vacío. La felicidad, lo que se sentía desgajado”. No obstante, eleva la mirada -o la sumerge en la sima del ser- hacia alturas que tanto nos pueden llevar a la tradición clásica griega como a planteamientos a caballo entre la mística y la psicología más especulativa: “ser tú mismo es el mandato divino que no se ha de olvidar”; “yo no sabía que se pudiera ser tan feliz en el amor”. A veces, sí, emplea conceptos en términos absolutos en vez de relativizarlos: es el caso del de “verdad” o el de “honradez”. La razón, quizá, debamos buscarla en el afán del autor por no hacer más complejo el discurso y hasta en aras de una economía de lenguaje. De esta forma hemos de entender la afirmación: “cuando se falta a la verdad, la vida se traiciona a sí misma y nos deja rodeados por una soledad extrema”.

“Primavera”, lejos de hacer bueno el dicho de que “la sangre altera”, es una estación de interiorización. En “Marzo”, se pregunta si “¿he elegido este mes para reflexionar sobre lo que me pasa? ¿Es el más real de todos desde que mi destino me pone a prueba?” E inmediatamente se responde que “podría decir lo que he dicho otras veces: no lo sé ni me importa”. Y más: “me esfuerzo en ayudar a los que lo necesitan, mas no sé ayudarme a mí mismo”. La afirmación de ineptitud para consigo mismo, sin embargo, ha de enmarcarse en ese proceso de conocimiento del propio yo. “Abril, este mes que respira con una luz diferente, siempre tiene un enigma entre sus días”, nos dice Murua, quien, por medio de su mirada, nos da una idea de las mudanzas que se operan en él, y entre las cuales las más insospechadas, como la que le hace decir de mayo que “y si la vida parece que se acaba, ahí mismo empieza a crecer de nuevo. Y en este mayo invernal en el que también hace frío, el calor nos sirve para resistir o para escuchar lo que todos tenemos dentro”. Es el momento en que, en el apartado “Asombro de la poesía”, Kepa Murua da a conocer al otro yo de su identidad: “llevamos a un poeta dentro, pero no todos comparten el mismo lenguaje ni el silencio, ni ese tiempo ni esa mirada que debe estar a la altura de lo que se nos ofrece”. También para el poeta tiene Murua algunas observaciones y recomendaciones: “si te copian, señal de que vas por delante”; “un poeta debe ser un hombre libre y mantener su privacidad ante todo, como un elemento indispensable de su creación”; la poesía “te ayudará a vivir si quieres vivir de lleno o con un sentido diferente y hacerlo si no vives como quisieras o crees que has de vivir algún día, cuando todo parece incierto, pero es más real que la vida misma”; “la poesía junta la belleza de lo posible y lo imposible ante la incertidumbre”; “mi poesía me ayuda a encontrar el camino de la felicidad y mi escritura me desafía cuando quiere ayudar a los demás a descubrir su sabiduría, su ternura y su sentido de la existencia. Incluso, su sentido del humor y, cómo no, cuando les ayuda a superar el miedo a vivir, en soledad o en compañía”. Pero “un poeta debe tener paciencia para saber que algunas cosas solo se logran en décadas”. Nuestro autor asume algunos riesgos cuando retrata con trazo firme: “Dios me hizo poeta y yo me convertí en hombre”; “cuando yo llegué, él estaba allí” (guiño al muy conocido cuento de Monterroso); “cuando te sientes aislado, la poesía te salva”; “la poesía es el conocimiento del ser humano y la curación del espíritu”; “la poesía no tiene más razón que la curación del ser humano”; “las malas personas no pueden ser buenos poetas, poetas íntegros y auténticos”.

El epígrafe inicial de “Verano” refuerza algunas de las líneas de pensamiento expuestas, sobre todo en el apartado anterior, “Primavera”: “un colega me dice que soy un escritor de culto y que, además, me oculto. Yo le digo que no es verdad… […] Es casi verano y sigue lloviendo, qué pena. Pero me gusta la lluvia, como me gusta escuchar a la gente. Lo que no me gusta es oír eso que se dice sin más, como quien dice lo primero que se le viene a la cabeza. Para ser bueno también en eso, es necesario ser un poeta”. Pero Murua aprovecha los meses de este su verano para descubrirnos más al hombre que al poeta, pese al final de la cita que acabamos de transcribir. Antes, sin embargo, declara en “Junio” que “cuesta hablar de uno”. Quizá por ello hemos de descubrirlo en su valoración de los demás: “¿qué educación puedo dar a un hijo si este no hace caso de lo que se le dice y adopta unas posturas extremistas y se destruye al mismo tiempo, tanto como se evade de sus escasas responsabilidades y huye de un lado a otro, con tal de no enfrentarse a sus problemas?” Para Murua, “entender julio es comprender el misterio cerrado sobre sí mismo que espera abrirse con todo su esplendor a la comprensión de las ideas y a la necesidad de las personas, cuando hace meses el devenir parecía caótico, opresivo, sin futuro ni esperanza, aunque en su fuero interno guardaba todo lo que ahora sale, todo lo que ahora crece, como el amor que se siente, la luz que se vislumbra, la esperanza que se cierne sobre lo que ha de venir en un futuro: esa energía que nos envuelve para dar los pasos necesarios en un camino que podrá ser difícil, pero no imposible”. Nuestro autor insiste en ofrecer “soluciones” a las acciones que se alejan de un supuesto modo correcto de actuar: “debemos aprender que lo que se hace tiene sus consecuencias, tanto o más que lo que se desea y se pide y alguna vez se cumple, cuando en ese momento no somos conscientes de la perversión que conlleva todo deseo equivocado, todo deseo incompleto, hasta que la vida nos pone frente a un espejo que somos nosotros mismos”.

“Agosto” desvela la preferencia de Kepa Murua por el simbolismo de un mes cuya alma “no va de un lado a otro, se queda en un mes donde lo que parecía imposible se convierte en posible y lo que parecía oculto sale a la luz con todo su asombro”. Inevitablemente, y puesto que biografía y literatura constituyen para el autor un todo indivisible, ve en este tiempo lo que “podría ser una novela negra, pero es el nombre de un mes del año que corresponde a una intriga de amor, y que se podría dibujar con una portada naranja que se ilumina con el paso de los días y se entrega un tanto más oscura al descanso de la noche”. Es agosto algo así como la piedra de toque del ciclo de las estaciones, pues “no es egoísta como febrero, no es tan húmedo como abril, no es tan testarudo como octubre ni tan sagrado como diciembre, pero es el más luminoso y claro de todos, es amoroso y abierto”.

Cierra la sección con “Los años solitarios”, en cuyas páginas el autor vuelve a unir la figura del poeta al estado de la literatura -y más genéricamente, la cultura- y a su concepción del amor. Y lo hace mediante una mirada crítica a su entorno. “Somos libres porque miramos donde la gente no mira. […] ¿Por qué no dicen de una vez que la cultura no les interesa? Por lo que oigo, la gastronomía es el tema cultural que gusta a todos. […] Cuando se es consciente de la estupidez que nos rodea, se vive mejor delgado que gordo. Soy modesto, sí, incluso cuando escribo y planteo mi trabajo como un labriego que en su huerta mira atento a las nubes, a ese paso del tiempo que nos dice si obtendremos la cosecha deseada”. “Con el paso del tiempo supe que casi todo lo que me faltaba estaba en el amor”. Pareciera que pugnan en su interior dos fuerzas opuestas, la del hombre y la del poeta, pero, finalmente, asegura que “soy un poeta que escucha a los demás; actúo muchas veces en silencio, sin que los demás lo sepan, y hago lo que tengo que hacer, como intentar cambiar el momento y transformar también algo del mundo”. Es evidente que Murua cree en la función social del poeta/hombre más que en la de la poesía (“aunque sea tarde, debo decirte que escribas con las palabras que sientes y son tuyas y no con aquellas que crees que son poesía”). Sin embargo, nos deja una última aseveración atrevida: “en este momento solo hay tres o cuatro poetas por cada país y por fortuna son muy pocos los que han leído sus libros” … Atrevida por paradójica, si reparamos en el epígrafe que encabeza la última de las partes del libro “Otoño”: “si algo quieres saber de mí, ve a mis libros. Pero si quieres saber algo más de la poesía, ve a la vida”. Es precisamente en “Otoño” donde Murua se centra en la vida: “este mes [“Septiembre”] puede ser el comienzo de la perfección que se buscaba, de la belleza y de la armonía que se observa en las cosas y en las personas. […] Septiembre renueva la vida de los seres humanos porque los conduce a un lugar seguro y confortante: el del cielo en la tierra y la tierra tras los pasos de los hombres”. “Octubre” encierra la verdadera “enseñanza del otoño: reconocer que se puede retomar el pasado si se asume el presente desnudo, reconocer el tiempo que nos vestirá en un futuro próximo”.

Kepa Murua escribe sobre el filo de las contradicciones (lo cual no ha de ser necesariamente negativo). “Empieza [“Noviembre”] en la retirada de todo lo imposible y en el conocimiento de todo lo humano. […] Noviembre comienza con el frío del amor que parece que es más helado de lo que es, y culmina invisible cuando empieza el mundo a moverse de sitio. […] Noviembre tiene puertas que se cierran ante los jardines de la infancia, ventanas que se cierran ante los de la juventud, balcones que se cierran ante los de la madurez, chimeneas que se cierran ante los ojos de la vejez”.

La sección “Otoño” va a dar en la mar de “Complejos sencillos”, la segunda subsección más larga del libro. Consiste esta en un aluvión de aforismos y textos de corte aforístico que dan una idea del pensamiento general de Murua acerca de la vida del hombre solo o en compañía, del amor, de la literatura y hasta de la política: “de cosas sencillas está hecho el Universo, pero complicadas son las razones de los seres humanos”; “somos complejos y somos sencillos, pero somos. Es cuestión de no olvidarlo”; “en tiempos superficiales hay que ser profundo”; “el inútil es ese que te dice lo que tienes que hacer”; “yo soy mi propia pareja. Yo soy la conciencia de mi amor y de mi deseo”; “todo es poesía si no se demuestra lo contrario”; “¿es el poeta el verdadero pirata de este mundo?”; “¿El amor? Esa flor invisible que solo se puede compartir con quien se ama. ¿La poesía? Ese mar que llega donde naufraga el hombre. ¿La vida? La única que nos llama por nuestro nombre”; “algunos terminan en la Academia, donde piensan que han alcanzado el techo. Pero han tocado fondo. En la Academia, el escritor se vuelve rancio, presuntuoso, más ambicioso que antes y más tonto”; “la moderna España tiene la poesía más rancia, la política de choque, la moda más banal, la financiación ilegal y la historia artificial al alcance de todos”; “comprender el tiempo nos lleva al silencio. Comprender la soledad, a la vida”; “poeta es aquel que tiene el don de mostrar aquello que los demás guardan con empeño”; “escribe, pero no hables de ti. La poesía convierte todo lo que callas y aún no puedes decir en filosofía”; “con amor todo se comparte; después de él, llega la tristeza”; “lo que no se sabe, pero se intuye es la primera razón para avanzar”.

A modo de epílogo, concluye “Libro de las estaciones” con otras dos páginas de aforismos que resumen el espíritu de la obra: “solo si pensamos que existen límites, no lo haremos. Escribir es una cuestión de supervivencia”. Se advierten algunas ‘deudas’ literarias (“la vida, aunque muchas veces pienses que no la viviste como debiste, es eso que viviste mientras no te dabas cuenta de que lo hacías”; “cuando yo nací, el tribunal ya estaba ahí”), pero sobre todo la voluntad de fijar ideas y principios irrenunciables para el autor: “ahora se debe escribir de todos o de ninguno”; no hay nada y está todo. Comienza. Está todo y no hay nada. Termina”; “vive dentro de mí, pero no soy mi poesía”; “un hombre que escribe un libro está seguro de que puede escribir otro mejor”; “es preferible no aparecer en ningún sitio”; “es simple si estás preparado para afrontar los reveses de la vida”. Kepa Murua dixit: “Libro de las estaciones”.

[i] Libro de las estaciones, Kepa Murua, Los Libros del Mississipi, Madrid, 2025

Pingback: Con vocación de sencillez – kepamurua.com