Artículo Académico

Borges como problema para la democracia argentina

(notas sobre una experiencia educativa)

En estos tiempos de ruido y confusión, de negacionismo de los atroces crímenes cometidos por la Dictadura, de desguace del estado y del descrédito de la democracia, un grupo de profesores y alumnos universitarios se pregunta si conviene o no hablar del escritor canónico de la literatura argentina del siglo XX.

Por Pablo Dema, UNRC y IFDC-VM.

Resumen

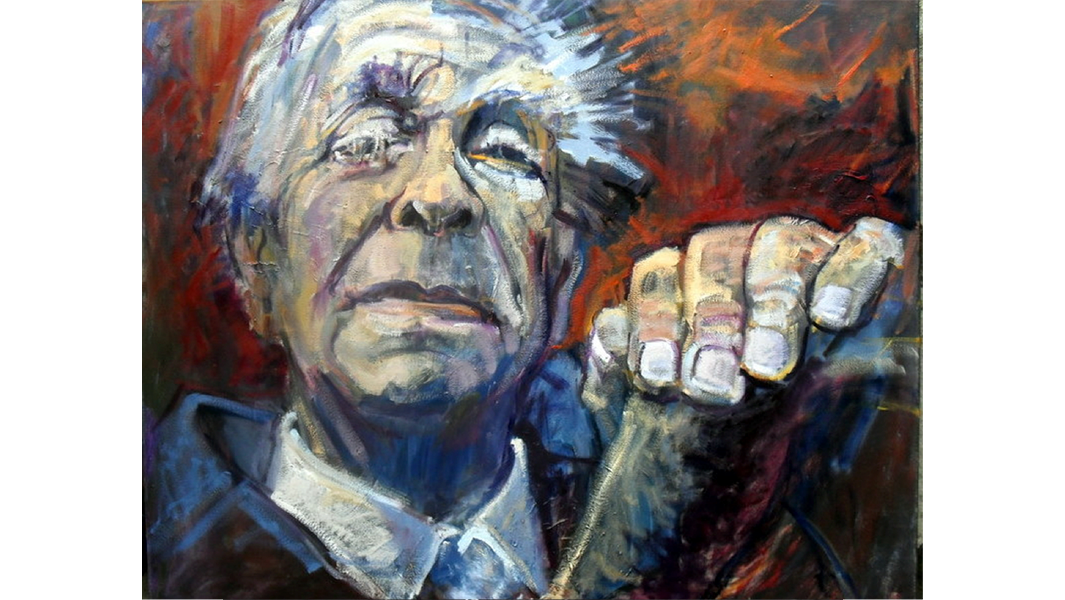

En el año 2023 se cumplieron 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, hito que generó conmemoraciones y debates en torno al estado actual del sistema democrático. Entre las actividades vinculadas a la efemérides se llevó a cabo el curso extracurricular “Lecturas sobre una democracia de 40 años”, organizado por el Departamento de Letras (FCCHH-UNRC[i]); en ese marco ofrecí tratar la figura de Jorge Luis Borges en relación con la democracia. El planteo inicial, casi a modo de consigna provocativa, es que Borges constituye un problema para la democracia. En efecto, la alta valoración del artista Borges

(quien se expresó públicamente en contra de la democracia en numerosas ocasiones) es contradictoria con el supuesto consenso social en torno a los valores democráticos que la sociedad argentina celebraba en 2023. ¿Será que es posible separar al Borges escritor del Borges ciudadano? ¿Hay valores artísticos que se sostienen con independencia de valores cívicos? ¿Cómo se vincula el rechazo a la democracia de Borges con su anti peronismo y en qué medida éste se alimenta de su preocupación por el avance de fascismo en Europa? Estos interrogantes permitieron construir un marco problemático inicial. La revisión de la trayectoria de Borges a la luz de una nueva biografía y el comentario de algunos de sus textos literarios nos permitieron revisar ciertos lugares comunes sobre el gran escritor argentino y redefinir su posición con respecto a la democracia. Este trabajo está concebido como una narrativa de esta experiencia educativa.

Introducción

Yo escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística; yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle, que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente. Espléndida y asombrosamente. Mi Utopía sigue siendo un país, o todo el planeta, sin estado o con un mínimo de estado, pero entiendo, no sin tristeza, que esa Utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre sea

justo podremos prescindir de la justicia, de los códigos y de los gobiernos. Por ahora son males necesarios.

Jorge Luis Borges, “El último domingo de octubre”, 1983.

2023 fue un año marcado por las elecciones presidenciales y la efeméride de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. A medida que transcurrían los meses y se desarrollaba la campaña presidencial se fue acrecentando, en particular en las instituciones educativas por las que transitamos los decentes, una preocupación por la fuerte adhesión que suscitaban algunos discursos antidemocráticos. Ese antidemocratismo se hizo evidente en la amplificación de algunas consignas que ya existían en la sociedad de modo marginal y, pensábamos, residual: la reivindicación del terrorismo de estado, la negación de delitos de lesa humanidad, la descripción generalizada de la actividad política como acto de corrupción, la concepción de derechos sociales consagrados en la Constitución como “aberraciones”. Estas y otras frases hechas cundieron en la sociedad y no impidieron o propiciaron, no podemos saberlo, que la coalición “La libertad avanza” se impusiera en el balotaje que consagró al nuevo presidente de la Nación.

En ese contexto se desarrollaban también las conmemoraciones por los 40 años de democracia y las actividades para alertar sobre el peligro de discursos antidemocráticos que parecían una novedad difícil de filiar históricamente. Cuando me invitaron a participar en un curso sobre esta democracia de 40 años estaba leyendo la obra Borges: vida y literatura (Vaccaro, 2023), acaso las más completa y, con total seguridad, la más actual biografía del escritor. Mi pensamiento inicial fue que Borges no era un autor apropiado para hablar sobre el valor de la democracia, pero sucedió que en esos mismos días el candidato a presidente Javier Milei dijo en el debate presidencial[ii] una frase que coincidía literalmente con una pronunciada por Borges en la revista Siete días (el 23 de abril de 1977): “Yo pienso que el país está en decadencia desde la ley Sáez Peña”, es decir desde que en 1912 se sancionó la Ley 8.871 que implementó el sufragio obligatorio, secreto y universal (que sin embargo excluía a las mujeres). Esa coincidencia revelaba que la frase del candidato ultraderechista, más que una novedad, era la actualización de un lugar común del discurso político argentino de larga data. Me propuse indagar de dónde venía ese eslogan no problematizado y preguntarme con el grupo asistente al curso: ¿Por qué esto se puede decir, y se dice, en 2023, en el momento en que se festejan los 40 años de democracia? Más problemático aún, ¿por qué puede ser una estrategia para generar adhesión? ¿Desde dónde viene este eslogan no problematizado? Borges lo había expresado en el contexto de una dictadura que, al menos en los primeros años, apoyó. En ese marco, si se afirma que la democracia nos condujo a la decadencia, tiene lógica (aunque no estemos de acuerdo) decir que una dictadura puede sacarnos de ese estado de cosas. En el actual contexto ¿No es visible el absurdo de que la frase de marras sea pronunciada por alguien que se presenta a elecciones en un régimen democrático? Si fuera veraz esa frase, el triunfo electoral de quien la pronuncia sería la consagración de su propia persona como símbolo de la decadencia. Había demasiada confusión y demasiados elementos impensados en todo esto. Propuse entonces organizar la trayectoria del Borges político, seguir sus posiciones públicas, los núcleos de una identidad política relativamente estable, pero con vaivenes, exabruptos y arrepentimientos, expresados de manera oral pero también por escrito. Esto me llevó a un segundo punto para compartir con los asistentes al curso: había muchas opiniones, ideas, referencia teóricas y políticas (Herber Spencer, Thomas Carlyle, por nombrar dos de las más repetidas por Borges) que no estaban solamente en los dichos desafortunados del escritor supuestamente ignorante o desinteresado en materia política sino también en muchos de sus ensayos y, sobre todo, en sus poemas y cuentos, los cuales justifican su centralidad en la literatura argentina y su lugar indiscutible en la literatura mundial.

Esto me llevó a un tercer punto a tratar con los asistentes al curso: más allá del aspecto doctrinal expresado en frases generales dichas por Borges (“me afilié al partido Conservador”, “descreo de la democracia”, “soy un tranquilo anarquista”, entre otras) ¿Qué comunidades crea Borges en sus textos literarios? ¿Cómo concibe la relación social y su posible ordenamiento? ¿Qué organizaciones sociales se vislumbran en sus ficciones y en qué principios y valores se basan? ¿No nos dejó Borges acaso un bosquejo de su utopía política en uno de sus libros finales? Indagar con el grupo acerca de la relación de Borges y la democracia nos permitió pensar con más elementos en un contexto en el que la democracia estaba no sólo amenazada, sino que parece ser, paradójicamente, el instrumento para darle acceso al poder a quienes instrumentan desde el 10 de diciembre de 2024 un ataque contra sus fundamentos.

Trayectoria política de Borges

En una primera indagación y partiendo de las representaciones más solidificadas que los lectores tienen de Borges notamos que una imagen preponderante del escritor es la de un autor que se evade de los problemas del mundo real a partir de la promoción de juegos intelectuales metafísicos. Si tenemos en cuenta los cuentos en los que la identidad personal de los personajes borgeanos se borra (por ejemplo el cuento “El inmortal”) o aquellos en los que el sueño y la realidad se confunden (“Las ruinas circulares”), Borges aparece como promotor de posturas evasivas, irresponsables o frívolas. En la misma línea se lo califica de “frío”, de hacer una literatura “cerebral”, inhumana, elitista y extranjerizante. Se trata, según esta primera representación, de un Borges apolítico e indolente.

Según un segundo lugar común traído a colación por muchos lectores que se basa en acciones, dichos y en algunos de sus cuentos (por ejemplo “El simulacro” y “La fiesta del monstruo”, este último escrito en colaboración con Bioy Casares), Borges es un férreo antiperonista. Ese antiperonismo derivaría en un postura antidemocrática ya que Borges concibió a los dos primeros gobiernos peronistas como una dictadura (pese a que se trató de autoridades elegidas en elecciones limpias) y por ende al golpe de estado de 1955 como una “revolución libertadora” que celebró, conjuntamente con amplios sectores sociales de clases medias y acomodadas. La desconfianza de Borges hacia los líderes populistas encarnados para él en figuras como Perón, lo llevó a creer que los militares podían ordenar el caos nacional. La antinomia orden-caos es utilizada en distintas oportunidades por Borges, por ejemplo cuando fue derrocada María Estela Martínez de Perón en 1976, momento en que hizo varias declaraciones explícitas en contra de la democracia, en cuyo marco reinaba el “caos”, y a favor de la intervención militar, que propiciaría el “orden” y

la paz según el escritor. En 1976 Borges llegó a reunirse con Jorge Rafael Videla y, poco después, con el dictador chileno Augusto Pinochet, acentuando los gestos simbólicos antidemocráticos; además en el programa televisivo español “A fondo” conducido por Joaquín Serrano Soler declaró: “No entiendo de política, pero creo que los regímenes militares tienen una gran importancia en la actualidad”. Después dijo que apoyaba al dictador español Francisco Franco, a Pinochet y que “la democracia es una superstición”

(Vaccaro, 2023, 572). Palabras casi calcadas a las que dictó para el prólogo de su libro La moneda de hierro (1976): “Tal vez me sea permitido añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística”, opinión que nunca eliminó de las posteriores reediciones de sus Obras completas, como señaló Carlos Gamerro (2015).

Una tercera representación de Borges menos difundida entre el gran público y puesta de relieve por trabajos de críticos especializados (Louis, 1997; Pauls, 2004; Panesi, 2018; González, 2019, Premat, 2022) recuperan los inicios de su trayectoria y descubren un Borges juvenil de izquierda[iii], nacionalista y popular.

Esta primera posición política se basa en varios datos de la vida y la obra del autor concatenados: el interés de Borges por temas locales en su obra de juventud (en particular la trilogía de Buenos Aires inaugurada por Fervor de Buenos Aires en 1922), su interés en temas y géneros populares como la literatura de crímenes, la gauchesca y el tango (los cuentos de Historia universal de la infamia, publicados previamente en el diario popular Crítica; su libro sobre Evaristo Carriego y sus ensayos sobre Hilario Ascasubi y José Hernández ejemplifican este interés), la cercanía ideológica y personal de Borges con jóvenes nacionalistas ligados a FORJA (Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche) que simpatizaban con la postura nacionalista y popular de Hipólito Yrigoyen. Este grupo se quebró en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la sociedad argentina se dividió en una facción que aglutinaba a hispanófilos, nacionalistas católicos, antisemitas, germanófilos fascistas versus un grupo de antifascistas democráticos en el que se coloca

Borges. Según Annick Louis (1997), Borges veía como una aberración que un país central de la cultura occidental como Alemania hubiese caído en el totalitarismo. Entre 1933 y 1946 Borges estuvo obsesionado con el nazismo, concebido como la exacerbación del prejuicio de la superioridad de la propia patria, del propio idioma, religión y sangre. En su “Agradecimiento a la demostración ofrecida por la Sociedad Argentina de Escritores” (julio de 1945) Borges escribe: “Quiero añadir algunas palabras sobre un problema que el nazismo propone al escritor. Mentalmente, el nazismo no es otra cosa que la exacerbación de un prejuicio del que adolecen todos los hombres: la certidumbre de la superioridad de su patria, de su idioma, de su religión, de su sangre” (Cit. en Louis, 1997, 119). En su cuento “Deutsches Requiem” (publicado en la Revista Sur en 1946) Borges explora la mentalidad de un funcionario nazi y la psicología del torturador. Este perfil de Borges resalta su defensa de los individuos, el multiculturalismo, la tolerancia religiosa

y el pacifismo. Ahora bien, la postura política sobre la situación europea (ascenso y expansión del fascismo) es lo que lleva a Borges a tomar una posición antiperonista poco tiempo después, cosa que no hicieron algunos de sus amigos de la revista Martín Fierro como Leopoldo Marechal u otros pensadores del campo nacional y popular como Arturo Jauretche, quienes confluyeron en el peronismo. Para el crítico Jorge Panesi “el antiperonismo de Borges es la continuación casi obligada de su batalla contra esos grupos [antisemitas católicos fascistas]. Interpretar el peronismo como una derivación del fascismo o del nazismo constituyó casi un lugar común entre los intelectuales de derecha y de izquierda” (Panesi, 2018, 306). Borges equiparó nacionalismo, fascismo y peronismo. En parte, su opción por la literatura fantástica desplegada en los mejores cuentos de Ficciones (1941) y El Aleph (1949) es una estrategia para deshacerse de los

condicionamientos que el peronismo intentó imponer a los escritores y una estrategia defensiva para soportar una realidad que se tornaba pesadillesca. La conferencia “El escritor argentino y la tradición” (1951) es una respuesta a una interpelación proveniente de sectores nacionalistas para que los escritores argentinos acoten sus temas a aspectos locales (Balderston, 2013). Borges responde a través de distintos mecanismos y estrategias a esa presión. En el final de la nota “The new adventures of Ellery Queen”, hace una defensa de la literatura de evasión o pasatista: “Escribo en julio de 1940: cada mañana la realidad se parece más a una pesadilla. Sólo es posible la lectura de páginas que no aludan siquiera a la realidad: fantasías cosmogónicas de Olaf Stapledon, obras de teología o de metafísica, discusiones verbales, problemas frívolos de Queen o de Nicholas Blake”. La pesadilla que acecha a Borges es la censura que ejerce el totalitarismo en Europa sobre los autores judíos, es el antisemitismo que Borges advierte entre algunos “germanófilos” argentinos que critica y, poco después, el peronismo concebido como el ascenso de las masas irracionales y violentas. En “La fiesta del monstruo” Borges y Bioy Casares realizan ficcionalmente la pesadilla más temida: un grupo de peronistas apedrean hasta matarlo a un joven judío que circula inocentemente por la calle con un libro bajo el brazo. El relato es la reescritura del salvaje ataque que en “El matadero” de Esteban Echeverría los rosistas descargan contra un joven unitario. De este modo Borges-Bioy refuerzan la analogía entre el “tirano” Rosas y el segundo tirano, como denominaban a Perón. Con esta información a la vista pudimos ver que las distintas facetas de Borges (el Borges metafísico y evasivo, el Borges criollista y popular y el antifascista/antiperonista/antidemocrático), las cuales suelen ser presentadas como excluyentes, tienden a integrarse como rasgos de una identidad compleja y dinámica pero sin embargo inteligible gracias a los diferentes contextos históricos. El genuino interés de

Borges por lo nacional y popular lo lleva a apoyar la incipiente democracia yrigoyenista, su multiculturalismo y el rechazo a los totalitarismos impregnados de fanatismo religioso y nacionalismo ciego lo conducen hacia el antiperonismo, a él como a muchos intelectuales de todo el espectro ideológico que ven en el general Perón una figura análoga a la de Benito Mussolini y otros líderes fascistas. Una realidad que se le presenta amenazante lo insta a evadirse a través de juegos metafísicos o historias de crímenes supuestamente escapistas[iv].

En definitiva, la clave de la postura antidemocrática de Borges tiene que ver con esa creciente desconfianza hacia los movimientos de masas que en Europa derivaron en totalitarismo. Borges piensa en particular en el nazismo, movimiento que generó adhesiones en Argentina y dividió aguas durante la Segunda Guerra Mundial. Se suele interpretar su cuento “There are more things” como una alusión a las multitudes simbolizada en un monstruo de mil cabezas que invade la casa de un joven intelectual que

retorna a su país luego de un viaje de estudios (Tatián, 2009, 87-89). La democracia es para Borges el predominio de las masas manipuladas por líderes carismáticos demagogos que se valen de la propaganda oficial para montar grandes escenas públicas concebidas como farsas, mitos, simulacros y melodramas patéticos. Cuando apoya las dictaduras, Borges dice que lo hace para evitar que reine el caos o para deponer a un “tirano”.

Ahora bien, durante y después de la dictadura de 1976-1983 Borges hizo un mea culpa y una autocrítica. La forma que adquiere este cambio de postura, según se desprende de la biografía de Vaccaro, tiene que ver ante todo con un posicionamiento ético: Borges rechaza de plano la metodología criminal e ilegal implementada por la dictadura. Algunos hechos que motivan y reflejan el cambio de postura son la reunión con Madres de Plaza de Mayo, cuyos testimonios escuchó al recibirlas en su casa, y la firma de una solicitada junto a Ernesto Sábato y otras figuras de peso para pedir por los desaparecidos.

En un reportaje del periodista italiano Arrigo Levi realizado durante la dictadura Borges declara:

“Mi posición sobre Argentina es puramente ética. No puedo ignorar el grave problema ético que se impuso al país tanto con el terrorismo como con la represión. No apruebo ninguna forma de lucha en la que el fin justifique los medios. La represión fue también una forma de terrorismo. Cuando se arresta a la gente y luego no se la enjuicia, no puedo callar” (Borges, en Vaccaro, 2023, 586).

Luego, en Biarritz, declaró: “hay presos políticos sin defensores, y el hecho de que estén detenidos en cierta manera clandestinamente es algo que yo no acepto” (Borges, en Vaccaro, 2023, 586-587). El rechazo del accionar clandestino de la Junta militar se hace a costa de construir tempranamente un discurso que luego se fijará en el prólogo del Nunca más como “teoría de los dos demonios”, según el cual el terrorismo de estado es una respuesta indebida y desmedida al accionar terrorista de la izquierda, postura que ha sido duramente criticada (Drucaroff, 2012, 319-333).

Pero no se trató de una frase aislada, Borges sostuvo y acrecentó sus críticas a la dictadura en esos años. El 30 de marzo de 1981 firmó junto a Adolfo Pérez Esquivel, Sábato y otros intelectuales una segunda solicitada para reclamar por los desaparecidos (Vaccaro, 2023, 589). También se opuso a la guerra con Chile por el conflicto por el canal de Beagle y criticó duramente la decisión de ir a la guerra con Gran Bretaña por Malvinas (su famoso relato “Juan López y John Ward” salió en el diario La Nación, en pleno conflicto). Cuando al final de la guerra el dictador Reynaldo Bignone llamó a elecciones, Borges declaró:

“Creo que la única esperanza ahora es la democracia. La democracia es una superstición basada en la estadística. Pero es ahora la única manera de librarnos de estos militares incapaces”. También dijo que había cambiado de opinión y que se había equivocado: “mi opinión [sobre los militares] ahora es otra. Este gobierno que tenemos, arbitrario e incompetente, me hizo mudar de opinión. No conocía sus métodos y después ellos demostraron definitivamente su incompetencia, inclusive en su propio campo profesional”, es decir el campo de batalla (Vaccaro, 2023, 596).

Finalmente, cuando Raúl Alfonsín ganó las elecciones, Borges fue convocado junto a otros intelectuales y volvió a apelar a su comodín del orden y el caos para justificar su oposición a los militares y su adhesión al resultado de las elecciones. Declaró entonces: “Señor presidente: yo descreí de la democracia, creí que era un caos. Pero ese caos ha demostrado, el 30 de octubre, su voluntad de ser un cosmos. Ahora tenemos derecho a la esperanza” (Borges en Vaccaro, 2023, 601). Además, Borges asistió el 22 de julio de 1985 a una audiencia del Juicio a las Juntas acompañado de un periodista. Habló con el fiscal Strassera y escuchó un testimonio de una víctima de torturas. Se mostró asombrado y conmovido por las atrocidades cometidas por los militares, de las que supuestamente no tuvo noticias en un primer momento.

En conclusión, el gran escritor argentino tuvo posturas políticas cambiantes y erráticas a lo largo de su vida y en varias oportunidades se declaró incompetente en materia política. Evidentemente que su pasión y su mundo cotidiano fue el espacio literario, el cual es relativamente autónomo del espacio social, pero no ajeno a la historia y la política. De hecho, los mismos temas que preocuparon a Borges como ciudadano y persona pública ingresaron a sus textos artísticos más valorados.

Pasando en limpio sus ideas sobre la democracia podemos decir que, desde joven, si dejamos de lado su breve adhesión a la causa soviética y su yrigoyenismo, Borges se vio seducido por posiciones liberales y hasta anarquistas transmitidas por su padre, compartidas por amigos mayores como Macedonio Fernández y representadas doctrinariamente por pensadores como Herbert Spencer (1820-1903), Thomas Carlyle (1795-1881) y Max Stirner (1806-1856), como lo estableció en su estudio Diego Tatián (2009). De Spencer, Borges admira obras como El individuo contra el Estado (1844), de donde toma la idea de la evolución social que culminaría en un individualismo pacífico y radical. De Thomas Carlyle menciona en numerosas ocasiones su opinión negativa de la democracia, entendida como un sistema que surge cuando la sociedad se vuelve incapaz de producir grandes hombres: “la democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan”, expresó Carlyle. De Stirner, Borges toma la idea de que el Estado, los partidos políticos y en general las instituciones son “fantasmas” o abstracciones, entes irreales que borran lo único real: el individuo libre, responsable de sus actos y con el deber de vivir de acuerdo con una ética. “Creo, como el tranquilo anarquista Spencer, que uno de nuestros máximos males es la preponderancia del Estado sobre el individuo (…). El individuo es real, los Estados son abstracciones de las que abusan los políticos, con o sin uniforme”, escribió nuestro autor en “La censura” (1983).

La postura de Borges, así plasmada y reducida a unas cuantas frases no problematizadas, deriva en un individualismo ingenuo o romántico en el que el Estado debe interferir lo menos posible en la existencia de la gente que viviría de manera libre y civilizada en comunidad. Es una postura liberal, pero sin el componente competitivo salvaje promovido hoy en día, el cual en Borges es reemplazado por una suerte de mansedumbre y frugalidad que garantizaría vidas largas y pacíficas. Se trata de una Utopía en el sentido

acotado del término, algo que no existe en ningún lugar y que en todo caso puede servir como propuesta a futuro. Más que una dimensión política, algunos pensadores han propuesto que Borges ante todo se mantuvo fiel a la idea de una ética individual que, multiplicada, tendría como efecto último sociedades justas. En efecto, en La conjura de los justos. Borges y la ciudad de los hombres, Diego Tatián plantea que en “la literatura de Borges la hospitalidad es lo dado, lo anterior, el lazo social o, mejor, la forma de trato

primera entre los solitarios, los singulares y los raros” (2009, 17). Esta condición igualaría a todos los hombres, como si en realidad hubiese un solo ser humano, una sola alma que en cada individuo se encuentra consigo misma. Por eso para Borges “el otro es el mismo”, los opuestos intercambian sus polos y sus roles, el guerrero cambia su lugar con la cautiva, el traidor es el reverso del héroe, Tadeo Isidoro Cruz sargento es también Tadeo Isidoro Cruz forajido. El mundo de Borges, dice Tatián, “revela un mundo más allá de la política”; sin Estado, sin clases sociales y sin partidos políticos. Efectivamente ese es el mundo que Borges bosqueja en su tardío cuento “Utopía de un hombre que está cansado” (1973). Allí no hay dinero, no hay consumismo ni figuración social y no existe el Estado con su gigantesca maquinaria burocrática, solo hay individuos absolutamente dueños de su destino (la eutanasia es signo de esa madurez en el cuento) que viven existencias pacíficas y fraternas. El individuo, en palabras de Tatián, es un “peregrino ético abismado siempre por la diferencia y la revelación de sí en el otro” (Tatián, 2009, 24). En esa dirección Borges propone y valora la conjura, la hospitalidad, el secreto, el don, la “dispersa comunidad de los justos” mencionada en sus ensayos, cuentos y poemas[v]. Así, por ejemplo, en “Nuestro pobre individualismo” Borges retoma la historia de los Lamed Wufniks, que se remonta a una antigua tradición judía según la cual en el mundo existen treinta y seis hombres justos que no se conocen entre sí y que hacen el bien. En el ensayo “El Simurgh y el águila” compara estas dos aves fantásticas procedentes de sendos textos de Occidente (el águila de La Divina comedia) y de oriente (el Simurgh del libro persa

Coloquio de los pájaros) para ponderar esta última criatura. En la fábula persa treinta pájaros buscan al rey de los pájaros, que es el Simurgh. Al final de su pesquisa los treinta pájaros “perciben que ellos son el Simurgh y que el Simurgh es cada uno de ellos y todos. En el Simurgh están los treinta pájaros y en cada pájaro el Simurgh” (Borges, 2004, 366). La imagen es poética y poderosa: quien busca el bien supremo se integra sin darse cuenta a otros que lo buscan y al final son el mismo cuerpo del bien buscado. Borges vuelve una y otra vez sobre esta idea, con variaciones, en poemas como “Los conjurados” y “Los justos”. En este último, se nombran personas que hacen muy bien y a conciencia la tarea que les toca en suerte, ya sea cultivar un jardín o acomodar los tipos de una imprenta. “Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo”, dice el último verso. En “Los conjurados” también se trata de una alianza de hombres que en la edad media deciden dejar de lado sus diferencias (sus distintas “estirpes”) para vivir en una comunidad pacífica. Esta alianza da origen a “una de mis patrias” (Suiza), dice Borges. El poema culmina con el deseo de que ese gesto fraternal, esa conjura en pos del bien, se extienda a “todo el planeta”. Del mismo modo, en el cuento “El congreso”, un grupo reducido de personas se congrega con el fin de crear el Congreso del Mundo, que representaría a todas las personas de todas las naciones. Se trata de una institución totalmente justa en la medida en que no excluye ninguna parcialidad existente, ninguna minoría ni ninguna singularidad. Esa premisa deriva en el hecho de que el narrador, como congresal del Congreso del Mundo, acaba por comprender que todos las personas, sin saberlo, también son congresales.

Conclusión

El recorrido por las representaciones que los asistentes al curso tenían sobre Borges y sus posiciones políticas se enriquecieron con los aportes de algunos textos críticos que propusimos. La amplitud de la obra de Borges y la enorme cantidad de trabajos críticos nos impidió, no obstante, hacer algo más que una aproximación al tema propuesto.

Una primera conclusión que sacamos en grupo fue que es correcto metodológicamente separar los escritos literarios de las declaraciones públicas de un escritor pero que es igualmente necesario observar las continuidades y los puntos de contacto entre las expresiones artísticas y el sistema de ideas que un escritor expresa en distintos formatos: reportajes, solicitadas, posicionamientos institucionales (Borges los tuvo por ejemplo como miembro de SADE, de la revista Sur, entre muchos otros) y personales.

En tercer lugar, se dio por tierra con la conducta que lleva a fijar a un escritor en un rasgo

circunstancial de su trayectoria, clausurando de esta manera la posibilidad incluso de leerlo críticamente. Si Borges es solo un “antidemocrático” o un “antiperonista” o un “conservador”, no habría nada más que pensar ni discutir, ni nada más que leer e interpretar en sus textos. Pudimos experimentar situaciones más complejas, por ejemplo asumir una diferencia ideológica fundamental con Borges y, a las vez, reconocer el placer estético que nos depara la lectura de sus textos.

Un cuarto elemento que pudimos visibilizar fue que las actuales ideas que sustentan plataformas de gobierno cuyo fin es el achicamiento del Estado y preconizan la libertad de mercado a ultranza tienen una larga tradición política y que, como señala Wallerstein (1998, 18-20), surgieron al final del siglo XIX juntamente con las corrientes conservadoras y el marxismo. Efectivamente, Wallerstein parte de una revisión del sentido histórico de la Revolución francesa para mostrar que este hecho fue el punto de partida de la idea de cambio político constante. Esta idea de base habría dado lugar a las tres corrientes políticas dominantes desde entonces: el liberalismo, el socialismo marxista y el conservadurismo. Si la última corriente procura mantener el statu quo mientras que el marxismo apuesta por el cambio revolucionario, el liberalismo aboga por un cambio controlado que tendría como motor central la desregulación, la acción de los privados y la nula intervención del Estado. En ese sentido, Borges es un exponente clásico del liberalismo, oponiéndose en su momento a los nuevos derechos sociales y políticos adquiridos como por ejemplo el pago del aguinaldo, al cual consideraba un “soborno” del Estado para los trabajadores que cobrarían un sueldo de más sin trabajar[vi]. Estas posturas liberales son las que guiaron el discurso del candidato Javier Milei, quien hizo campaña diciendo que la atención a personas indigentes a través de mecanismos estatales es una aberración. Quien no puede pagar su alimento o su medicina debe perecer, tal la lógica del liberalismo que a nosotros, en el contexto de una universidad pública, nos resulta una

afrenta a la dignidad humana.

Una pregunta, sobre el final, vino a inquietarnos aún más. Se recordó una provocación del crítico y novelista David Viñas con respecto a Borges: “Yo creo que Walsh trasciende a Borges. Si usted me apura hasta le diría: es mejor que Borges (Viñas en Canala, 2023, 79). En la frase está implícita la pregunta que nos hicimos en voz alta con el grupo clase. El hecho de que nuestro “mejor” escritor sea Borges, es decir un liberal, en vez de Walsh, es decir un revolucionario, ¿depende de elementos artísticos/estéticos o es el producto de una operación ideológica? El triunfo de una fuerza política ultra liberal en las elecciones de 2023, ¿no es congruente con la centralidad indiscutida del genial escritor ultraliberal? ¿Qué hubiese pasado si nuestro escritor canónico del siglo XX fuera Walsh en vez de Borges? Esta pregunta, fatalmente, es borgeana, como lo señaló Carlos Gamerro en su libro Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina (2015), estructurado a partir de la idea de Borges sobre el poder que un libro canónico de una nación tiene sobre su destino. Efectivamente, Borges planteó que si en vez de Martín Fierro (la historia de un forajido) nuestro libro canónico fuera el Facundo (la crítica al bárbaro Rosas y a los caudillos federales) otra hubiese sido nuestra historia. Seríamos, según estas ideas reiteradas por Borges alrededor de 1974 especialmente, menos bárbaros y más civilizados.

Preguntas que quedaron abiertas ante el escenario electoral de diciembre de 2023 y a 40 años del período democrático más prolongado de nuestra historia. Las paradojas, las inquietudes, las contradicciones y los desafíos son enormes para la sociedad argentina. Nosotros procuramos darnos más elementos para comprender nuestro presente a partir de nuestra tradición política y literaria, atentos a la diversidad de postura pero firmes en nuestras convicciones inconmovibles a favor de la democracia y la plena realización de los derechos sociales y políticos.

Referencias bibliográficas:

Balderston, Daniel (2013). “Detalles circunstanciales sobre dos borradores de “El escritor argentino y la tradición”. La Biblioteca. Buenos Aires: Ediciones de la Biblioteca Nacional, pp. 32-47.

Borges, Jorge Luis (2003). “La censura”“. En Textos recobrados 1956-1985. Buenos Aires: Emecé. 2001, p. 305.

Borges, Jorge Luis (2004) “El otro”, en El libro de Arena, Obras completas III, Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (1996). “Nuestro pobre individualismo”, en Otras inquisiciones, Obras completas II. Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (2004). “El Simurgh y el águila”, en Nueve ensayos dantescos, Obras completas III, Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (2004). “Utopía de un hombre que está cansado”, en El libro de arena, Obras completas III. Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (2004). “El Congreso”, en El libro de arena, Obras completas III. Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (2004). “Los justos” en Los conjurados, Obras completas III. Buenos Aires: Emecé.

Borges, Jorge Luis (2004). “Los conjurados” en Los conjurados, Obras completas III. Buenos Aires: Emecé.

Canala, Juan Pablo (2023). “Estudio preliminar. Literatura argentina y (realidad) nacional: el texto y sus historias” en Viñas, David: Literatura argentina y política. I. De los jacobinos porteños a la bohemia anarquista. Villa María: Eduvín, 11-109.

Drucaroff, Elsa (2012). “Anexo documental I: Por algo fue. Análisis del Prólogo al Nunca Más de Ernesto Sábato”. En Horowicz, Alejando: Las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional. Buenos Aires: Edhasa.

Gamerro, Carlos (2015). Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.

González, Horacio (2019). Borges, los pueblos bárbaros. Buenos Aires: Colihue.

Grünfeld, Mihai Ed. (2003). Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-1935), Madrid: Hiperión, 2003.

Louis, Annick (1997): “Borges ante el nazismo”, en Variaciones Borges n° 4, Recuperado de https://www.borges.pitt.edu/sites/default/files/0406.pdf

Panesi, Jorge (2000). “Borges nacionalista”. En Críticas. Buenos Aires, Norma, pp. 131-151.

Panesi, Jorge (2018). “Las políticas de Borges”. En La seducción de los relatos. Buenos Aires, Argentina: Eterna Cadencia, pp. 297-319.

Pauls, Alan (2004). El factor Borges, Buenos Aires: Anagrama.

Premat, Julio (2022). Borges. La reinvención de la literatura. Buenos Aires: Paidós.

Russo, Sandra: “La maldición del voto”, en Página/12, 18 de octubre de 2023:

https://www.pagina12.com.ar/617875-la-maldicion-del-voto

Tatián, Diego (2009). La conjura de los justos. Borges y la ciudad de los hombres. Buenos Aires: Las Cuarenta.

Vaccaro, Alejandro (2023). Borges, vida y literatura. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Viñas, David (2013). “Viñas de ira. Entrevista”. Revista Ñ, 28 de abril.

Wallerstein, Immanuel (1998). Impensar las Ciencias Sociales. México: Siglo veintiuno

[i] La coordinadora de la actividad fue la profesora Adriana Milanesio, colega también en el Área de Letras del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (San Luis) donde replicamos el curso. Este trabajo se nutre del intercambio y los aportes de colegas y los asistentes: estudiantes y egresados de la carrera de Letras.

[ii] Ver la nota de Sandra Russo en Página/12 “La maldición del voto”: https://www.pagina12.com.ar/617875-la-maldicion-del-voto

[iii] Durante su adolescencia Borges se trasladó con su familia a Suiza, donde cursó varios años del Liceo. En 1919 los Borges pasaron una breve temporada en España. Allí el joven Jorge Luis, afiliado al movimiento de vanguardia Ultraísta, publicó varios poemas que reflejaban su entusiasmo con la revolución rusa. De hecho, su poema “Rusia”, publicado en la revista Grecia, n.º 48 (septiembre de 1920), toca directamente ese tema, al igual que el poema “Gesta maximalista” publicado en la revista Ultra, n° 3 (Madrid, noviembre de 1921), incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-1935), Madrid: Hiperión, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld.

Borges renegó de estos textos y nunca los incluyó en libro. En varias oportunidades ironizó sobre su temprana simpatía con el comunismo, por ejemplo, en un texto de madurez (“El otro”, incluido en El libro de arena, de 1975), donde narra un encuentro imaginario entre el Borges anciano y el juvenil. El joven cuenta que planea escribir un libro de poemas sobre la revolución rusa, en cuyo título, “Los ritmos rojos”, simboliza su adhesión al comunismo. El Borges anciano ironiza sobre la inocencia de haber creído en una revolución de esas características. De paso, el relato sintetiza las posiciones de Borges más sostenidas, en particular la idea de que Argentina fue asolada por un segundo tirano, Perón, (el primero fue Rosas) y que en “el 55, la provincia de Córdoba nos salvó” del peronismo (Borges, 2004, 13).

[iv] En el curso sugerimos indagar en el modo en el que las preocupaciones políticas de Borges se incorporan a sus textos literarios aparentemente escapistas como los cuentos policiales. En “La muerte y la brújula”, por nombrar un texto central del corpus borgeano, la saga de crímenes, que está en primer plano, deja entrever la tensión entre nacionalismo católico y multiculturalismo liberal mediante el modo en que la prensa cubre el crimen de un religioso judío. En el cuento, el periódico “La cruz y la espada”, de orientación nacionalista y cristiana, eleva una queja porque se está llevando a cabo un pogrom demasiado “frugal”. Esta exigencia de una matanza masiva y veloz a los judíos por parte del periodista católico (no solo la matanza de algunos pocos y una vez al mes como ocurre en el cuento) debe ser entendida como una crítica implacable de Borges al antisemitismo reinante. Un examen detallado de este tema puede leerse en “Borges nacionalista” (Panesi, 2000, 131-151).

[v] El límite a esta reversibilidad, a la revelación del sí mismo en el otro que parece, a priori, opuesto, es el peronismo. En ese aspecto la ideología de Borges configura una identidad que permanece petrificada en un gesto de aversión irreversible. Muchos han señalado esta limitación de un hombre tan culto, tan sabio, tan libre intelectualmente como para relativizar y desteologizar cualquier diferencia. Cualquier diferencia menos esa, porque para Borges el peronismo es el Mal encarnado contra el cual luchó denodadamente. Quien señaló este aspecto con mayor elegancia, casi con dulzura, es el peronista Horacio González en su libro Borges, los pueblos bárbaros. Lo cito: “Pero su debilidad quedaba a la luz cuando aquello que lo fascinaba -los pueblos bárbaros como maqueta invertida de la creencia civilizatoria que mora en sus propias falsificaciones – se le presentaban bajo la forma de un sector de la población nacional movilizada, para la que sin embargo creó una subliteratura basada en el arte de injuriar, clausurando así una de sus compuertas siempre abiertas de la metafísica del otro”. (González, 2019, 118-119).

[vi] En un reportaje dado al diario La Razón (8 de mayo de 1971) Borges declaró: “otro soborno fue el aguinaldo, curiosa medida económica según la cual se trabajaba doce meses y se pagaban trece. Esta ridícula y onerosa medida ha sido decorada con el título de conquista social”, recuperado de https://revistaliberacion.com.ar/jorge-luis-borges/