A 100 años de Marinero en tierra

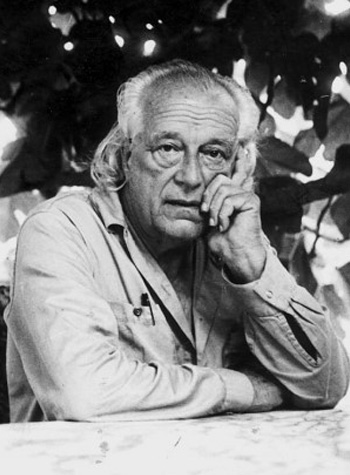

Desde ese mar eterno, siempre Alberti

Por Efi Cubero[i]

(“Todo el mar. Sí, todo el mar. Pero el mar cabe en una sola ola, y no hace falta pensar en el océano sin límites para sentirlo recogido, íntimo y completo, en una sola de los millones de olas que se expanden por las arenas de las playas.”)

Rafael Alberti.

Cuando paso bajo los cedros que custodian la estatua de Velázquez, pienso, no sé por qué, en esas arboledas de todos los exilios. En los mares de todos los cielos que contemplaba absorto en los lienzos eternos, esas Poesías en movimiento que ofrecían a los reyes los pintores sin corte para solaz didáctico, cuando no existía el cine ni la libertad de los vientos de todas las orillas. La primera vocación de Alberti ya sabemos que fue la pintura, fiel hasta el final de sus días, esa Ut pictura poesis, porque las arboledas perdidas de un marinero en tierra en realidad siempre estuvieron frente al mar, aunque en la ciudad, rompeolas de todas las Españas, el mar siempre se hallara en su memoria. Contemplé esas espumas en la cabeza alta de un Alberti de vientos de regreso. Lo escuché recitar con una voz de siglos y experiencias siendo yo, por entonces, tan joven como nuestra recién estrenada democracia. Cabalgaba el poeta de nuevo entre las olas de las multitudes pero venía de vuelta de todos los claveles, las espadas, y los conocimientos, del horror con todos los matices, venía de los anchos ríos sin orillas, de las oscuridades, de la luz plateada de los océanos de noches estrelladas y de estelas azotadas por los implacables vientos de la vida y los seres, de las discontinuas complejidades de mundos y fronteras, y ya no era tan fácil sorprenderse de nada. Y lo sabía.

Las planicies y los acantilados, las pisadas de mercurio, no dejaron que olvidara del todo el diálogo infinito con su Gadir milenario. Ese Puerto como puente, cordón umbilical del agua madre de amargura salada que lo mantuvo unido hasta el final a una niñez feliz de blancura de cal y de azoteas.

Leer Marinero en tierra, ahora que se cumplen cien años de esa salinera de luz viva, salpicada de fuerza y de alegría, es siempre un gozo de peces saltarines que se agitan y escapan por los aires de los cancioneros musicales de los siglos XV y XVI. Gil Vicente se escucha en el aleve sueño de las sierras guadarrameñas donde el joven Alberti se recupera de una grave afección pulmonar y sueña el argento puro de su mar de infancia, lee mucho, dibuja para que el olor de la pintura no lo asfixie, y sobre todo escribe. Va dejando de paso notas para esa partitura que lo cuenta, lo canta, y cantará, hasta el final de su vida y de sus apasionantes intrahistorias.

En realidad cuando empieza realmente a escribir un poema es en su domicilio madrileño, (1920) frente al cadáver de su padre. En aquella noche de velatorio y pena, con el lápiz que le impulsaba a dibujar, esboza unas palabras: “…tu cuerpo/ largo y abultado/ como las estatuas del renacimiento…”

Días de escapadas al campo para olvidar lo negro y la fuente brotando a golpes de poesía con todo el manantial incontenible de un secreto venero que pujaba en salir. La enfermedad pulmonar y aquel sanatorio de San Rafael donde el poeta reposaba, leía y escribía a golpes de timón sobre los cielos fríos y las agudas franjas pinareñas entre los candilazos de los atardeceres. Allí surgió la maravilla mágica de Marinero en Tierra reforzada por el conocimiento personal en la Residencia de Estudiantes, de Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Moreno Villa con los que entabla amistad, y también conoce entonces a Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso…

El libro que hoy recordamos admiró a Ramón Menéndez Pidal, Carlos Arniches, Antonio Machado, Gabriel Miró y José Moreno Villa, el jurado de lujo que otorgó, a este libro inmortal, nada menos que el Premio Nacional de Literatura al que Juan Ramón Jiménez refrendaría con la hermosa carta que le escribe y que él pone al frente de su Marinero como pórtico o mascarón de proa.

Consigo yo este libro, muchos años después de publicarse, en una de las librerías de viejo de Barcelona, mi ciudad bulliciosa de formación y vida. Era muy joven yo, muy estudiosa y responsable, por entonces vivíamos en la ciudad el llamado boom hispanoamericano en la ciudad condal de los felices setenta y teníamos hambre de palabras, pasión por conocer las voces enroscadas en sílabas antiguas que nos devolvían nuevos otros sueños con su imaginativa desmesura. Seca el agua la roca, llega la sal manando cristal de azul y niebla en naves subterráneas allá en Zipaquirá, oquedades antiguas de naufragios sin nombre, nieves del Almirante, ciénagas desoladas, Arataca, alisios de aquel norte y el polvo astral de pueblos fantasmales rondando aquellos ojos de mirada profunda que absorbieron toda la luz quemante del idioma. Nos volvimos tan caribes como mediterráneos, éramos de bambuco y de quejío. Terminaba la sabana en Cajicá y la frescura del aire, Paseo de Gracia arriba, era una bocanada de sal fresca que nos llegaba de minas y de mares en los que bracear con bríos renovados. Un cielo azul marino y aquella luna arriba que la clara “Chía” con vocablo chibcha me iluminaba con palabras recientes como lluvia, uniendo las orillas infinitas. Crecíamos con ellos; al idioma le habían sacado lustre y un brillo de apertura y de imaginación nos abrazaba. Después del 27, y después del 50, muchísimo después de aquel Siglo de Oro perdurable, nos dejamos llevar por el verdor de una riqueza idiomática distinta que excavaba matices y llenaba de sueños la vigilia que innova. Y de pronto este libro, y la mar de tartessos, mis orígenes, cercanos de aquella Extremadura que ahora rescata rostros milenarios. Los tartésicos rostros, los de Alberti, y mi nombre tan clásico, mi verdadero nombre, el de Ifigenia, que me evocaba las piedras del recinto sagrado del Teatro romano de aquella Mérida pagana y tan cristiana. Todo se enlazaba en la cultura de orillas abrazándose en el mar de las palabras y la vida. Ríos de tradición poética, Borges y Cortázar, Pizarnik, Alberti, Lorca, Machado, Juan Ramón.

Las canciones de infancia que Marinero en Tierra me evocaba, aquel cielo de escamas, la imaginación de las superposiciones , la acendrada búsqueda de una forma de ser y de sentir de ese secreto antiguo de la voz infinita, y propia, que se apropia del aire de un deseo. Alberti se desdobla en alegría desbordante y también en un dramatismo que se rastrea entre líneas. La ausencia de lo que ama, su propia libertad de infancia, esa oralidad aprendida en la gracia insomne del sur profundo, en las mujeres de su familia, en los pescadores que vuelven al atardecer con leyendas de redes y sirenas, el poema que juega en el rito ancestral del prodigio como recreación de un mundo propio, y a la vez colectivo, de los niños que ríen y absorben como esponjas lo heredado. Una veracidad universal que el poeta recrea con la fábula viva de una música impresa en las palabras que siempre se renuevan inagotablemente. Alberti es culto, refinado y versátil, de una rara y expresiva intensidad que este libro nos muestra.

Habla un niño que juega a ser marino, que juega y canta tan universalmente con la tonada viva de las nanas antiguas, dialoga con los huertos y las flores con ritmos de absoluta libertad con el amor fugitivo de jardineras, como las cantigas de amor, las jarchas, los zéjeles y las moaxajas, esa corriente de melancolía que atraviesa siempre lo imposible salpica los vaivenes de este libro tan bello y esencial. Las cromáticas tonalidades que imprime a sus dibujos las traslada también a unos versos donde el espacio reclama, y emana, luz que alumbra y deslumbra al mismo tiempo. Un atrevimiento de frescura que evoca lo teatral en algún diálogo de ventolera agitada por el salinar de los matices. La troquelada forma de lo culto, la espontánea visión de la cadencia, el enigma de fondo de lo que se nos hurta, la belleza de un alba de jazmines que él continuaría más tarde en más entregas, las ninfas y las diosas que aprendió de la carnal visión de la frescura, el cante del quejío primitivo, lo sensorial y táctil, el estuco y el mármol, la emoción que se cuela en los tendales que lavanderas ágiles sacuden sobre el añil y el nácar en mañanas de ensueño para los ojos vírgenes de un niño tan despierto que aspira los aromas de la vida antes de que sean pólvora y muerte, metralla y desolación de guerras homicidas en ese Siglo XX de terribles secuencias.

Este libro es solar, marítimo y fecundo. Este libro nos duele y nos conmueve hasta la misma médula del verso porque la sal que guarda lo impide corromperse. Este libro es trasunto de eternidad porque resguarda todo lo que somos cuando no nos contaminan la inocencia.

Efi Cubero

[i] Efi Cubero (1949), Poeta, narradora y ensayista española. Su último poemario publicado es Rizoma (Mahalta Ediciones, Ciudad Real, 2023). Ver entrevista en ECM 962/963, en junio de 2021.

iihttps://www.calameo.com/read/0064561068c394355c617?trackersource=library