El acto de alimentarse se transforma en los pueblos civilizados en un acto social condicionado y estructurado por pautas ideológicas, culturales y religiosas. En el caso de los israelitas es además, y de modo más rígido a partir del regreso del exilio babilónico, una manifestación de su identidad nacional y de su carácter sacerdotal. Las prescripciones de pureza e impureza de los alimentos y de los utensilios y condiciones del lugar dónde, cómo y cuándo se elaboran constituyen varios capítulos de la Misná, libro que recoge gran parte de la tradición oral judía. La selección de los alimentos, el modo de cocerlos y el ritual de su ingesta estructuran una cocina y una gastronomía nacionales soportadas sobre los fundamentos de la fe religiosa.

El pueblo hebreo proyecta sobre los actos cotidianos, y de modo especial en el hecho alimenticio, las vigas maestras de un orden que le permitirán seguir aglutinado y definido en torno a una idea religiosa, aún sin contar con el andamiaje de un estado y, en largos períodos de su historia, sin tener la propiedad efectiva de un territorio geográfico. De aquí que Tobías, el deportado, por ejemplo, haga hincapié en su fidelidad a la ley mosaica no sólo cuando Israel se había apartado de Yahveh y él prosiguiera sus visitas al templo y «celebrando una comida» con los huérfanos, viudas y extranjeros, sino también y de modo especial cuando el pueblo es deportado por Salmanasar a Nínive y tiene que comer de acuerdo a las costumbres de los asirios. Para Tobías la Ley no era motivo de reflexión sino de práctica diaria para mantener la unidad.

Otro tanto sucede con el grupo de jóvenes judíos encabezado por Daniel que entra en la corte de Nabucodonosor. Desde los tiempos de la helenización forzosa, la violación de las prescripciones mosaicas relativas a la comida equivalía a una apostasía, de modo que Daniel, ante la posibilidad de convertirse en un renegado pide al jefe de los eunucos que lo libere de comer la misma comida que los demás y le dé a él y a sus amigos platos a base de «legumbres y agua». Ante la posibilidad de provocar el disgusto del rey, Daniel consigue un período de prueba de diez días para demostrar la bondad de su dieta comparada con la habitual de la mesa real y mantener su identidad y la de los suyos.

Pero si bien todos los judíos debían cumplir con las mismas prescripciones mosaicas sobre los alimentos y su tratamiento, otra cosa era cómo los comían. En este sentido, a la hora de comer se ponen de manifiesto las distintas clases sociales en las que se organiza la sociedad hebrea, pues los reyes y hombres ricos no lo hacían de igual modo que el común del pueblo.

Seguramente, mientras duró la larga etapa de nomadismo, las costumbres y hábitos no difirieron. Pero a partir de las agrarización, el contacto con grupos urbanizados y, sobre todo, cuando con David y Salomón se consolida una clase gobernante que entra en contacto con otras casas reales, los modos de comer categorizan la condición social de los comensales.

Es obvio suponer que mientras perduraron las costumbres nómadas, los hebreos comían sentados en el suelo alrededor del fuego donde cocían sus tortas y colocaban la olla de los guisos.

La agrarización y la adopción de los modos urbanos supusieron el abandono de las tiendas y la ocupación de casas, donde había posibilidades de incorporar un mayor mobiliario. Así, la mesa y las sillas fueron los muebles básicos del comedor popular. Tal como el que se describe en la casa de los sunamitas a la cual Eliseo acude siempre invitado a comer. Indudablemente esta era la casa de unos campesinos ricos, ya que la mayoría por esa época aún se sentaba, comía y dormía en el suelo, pero resulta indicativa del proceso de refinamiento progresivo de los hábitos del pueblo.

Los ricos y los poderosos no consideraban «refinado» el uso de la mesa y preferían el diván y comer reclinados, de forma que acentuando una cierta molicie se diera una imagen de su prestigio. La transición aparece de modo preciso en el gesto de Saúl, primer rey de Israel, cuando aún apegado a las costumbres pastoriles, se lo ve sentado en el suelo negándose a comer hasta que la pitonisa de Endor, a la que había ido a consultar, lo convence para que coma, y él se sienta en el diván, una especie de sofá largo, estrecho y sin brazos, donde los señores se recostaban para comer. Una manifestación de fastuosidad sibarítica de los poderosos que Amos critica mientras ellos, ungidos con aceites perfumados comen sus suculentos platos y beben sus vinos en «anchas copas», permanecen indiferentes frente a la amenaza asiria que se cierne sobre Samaria.

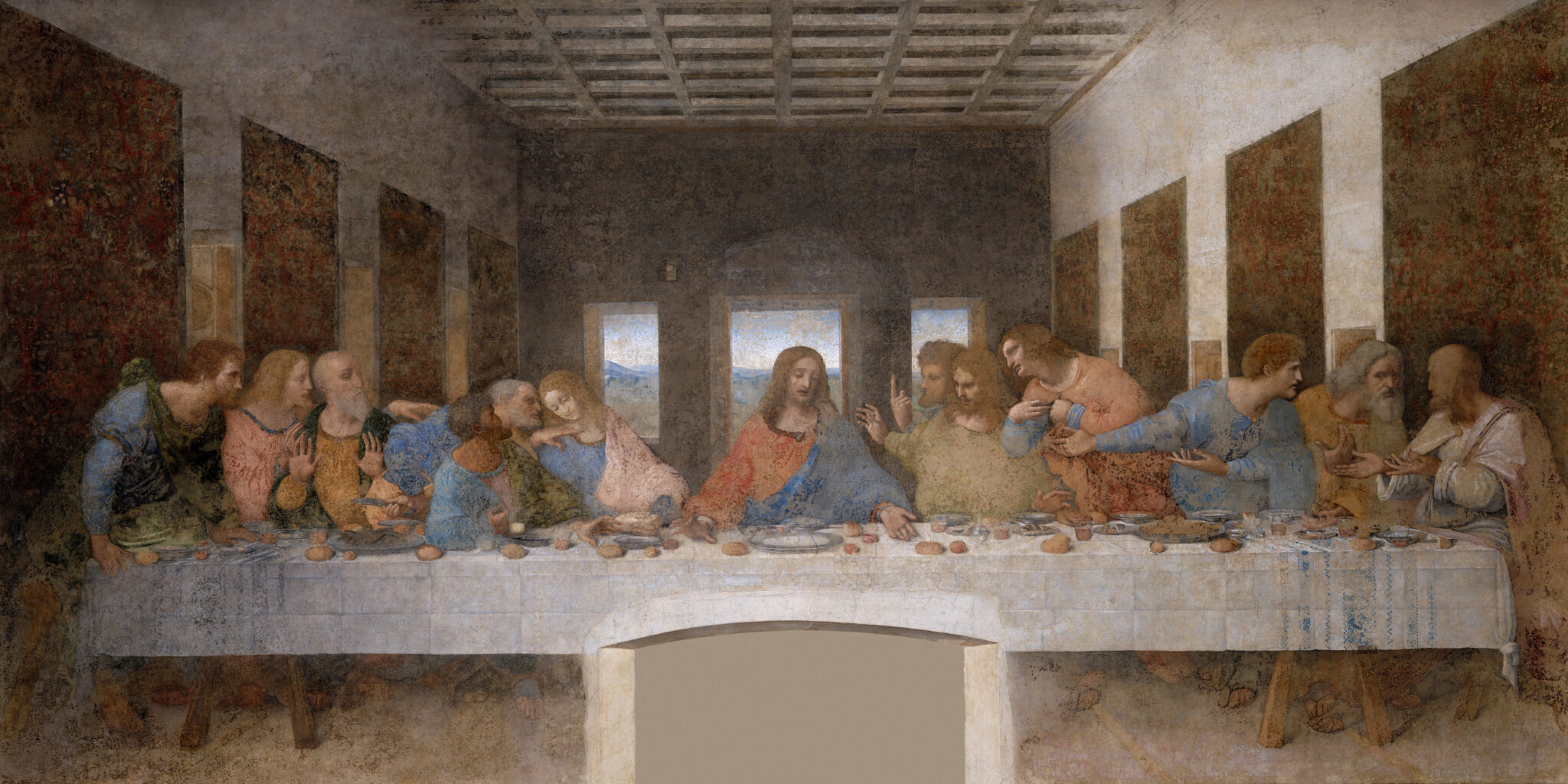

Pero si los señores comían reclinados en sus divanes, sus servidores o invitados de menor rango, en particular las mujeres, lo hacían sobre cojines colocados en el suelo. De aquí que la criada de Judit se adelante a colocar los «tapices» que le ha dado el eunuco de Holofernes en la tienda donde su ama tendrá un banquete con el general asirio. También Jesús y sus apóstoles comían reclinados en el cenáculo donde celebraron la última cena pascual, según Lucas, aunque Juan informa que acabada la cena Jesús se levanta de la mesa. Este mismo mueble usan en la casa de Lázaro, donde, mientras una de sus hermanas sirve la comida, la otra unge con perfumes a Jesús.

A través del episodio de Judit y Holofernes se conocen asimismo que las fuentes y platos eran de plata, y que servían las bebidas en «vasijas» o jarras, probablemente también de plata. Las «anchas copas» donde bebían el vino solían ser de oro o plata, como ya se precisa que era toda la vajilla del suntuoso rey Salomón. De los mismos metales preciosos era la vajilla de Simón, el sumo sacerdote de Jerusalén en tiempos de Antioco VII. Beber en copas de oro era un rasgo de distinción real que sólo el rey podía autorizar a alguno de sus servidores, como hace Demetrio III con el asmoneo Jonatán cuando lo confirma como sumo sacerdote de Jerusalén y lo distingue como «amigo del rey».

Mientras las comidas del común se celebraban en la cocina, es decir, en la misma habitación donde estaban los fogones, en las casas de los ricos o en los palacios de los reyes se hacían en comedores, donde los comensales se disponían siguiendo un orden jerárquico, de modo que la cabecera era ocupada por el dueño de casa o la persona de mayor rango social.

Durante mucho tiempo se mantuvo entre los primeros reyes israelitas la costumbre de sentarse a la mesa. Es así que cuando Saúl, ungido por Yahveh, se convierte en el primer rey de Israel, Samuel lo distingue colocándolo a la cabecera de una mesa situada en una sala especial, el comedor. Igualmente, David privilegia a Meribbaal, hijo de su amigo Jonatán y nieto de Saúl, sentándolo a su mesa.

La ubicación de los comensales tenía para los hebreos una gran importancia y es así que Jesús toma ciertas normas protocolarias relacionadas a los invitados y a la mesa como parábolas para explicar su mensaje. Era muestra de urbanidad que los invitados a una comida no se sentaran por sí mismos donde quisieran y menos ocupando los puestos principales y que se sentaran privilegiando el rango social y la mayor edad.

La rigidez de la ortodoxia de la cocina y la comida judías y su función como seña de identidad nacional se presentó a ojos de Jesús como uno de los obstáculos que impedían acomodar la fe mosaica a las circunstancias históricas del momento. De hecho, la doctrina de Jesús arranca como un proceso de ruptura con aquellos elementos que imposibilitan la inserción de la creencia en Yahveh en el nuevo orden instituido por el imperio romano. Probablemente Jesús intuyó la necesidad de dar por acabados ciertos dogmas si se pretendía extender las creencias judías en correspondencia con el nuevo horizonte cultural. De aquí que su mensaje tienda a romper con la endogamia étnico-religiosa del pueblo judío a través de una mayor espiritualidad basada en el amor al prójimo. Un concepto que, si bien ya se había formulado anteriormente, en él cobra una gran vitalidad y dinamismo y se convierte en la piedra angular sobre la cual sus discípulos, principalmente Pablo, darán forma evangélica a su doctrina y, algo que quizás no estuvo en los planes de Jesús, construirán su iglesia.

El proceso rupturista de Jesús es ciertamente complejo y todas sus palabras y acciones están orientadas a desbrozar todo aquello que cubre los fundamentos de la primera gran religión monoteísta para redefinirla en la modernidad representada por la realidad política impuesta por el imperio romano. De aquí que las instrucciones a sus discípulos tengan un radicalismo que no tienen sus mensajes públicos, aunque éstos no eludan la confrontación con los sectores más ortodoxos y conservadores del judaísmo.

El mensaje cristiano se traduce en una acción directa de reivindicación del papel del ser humano en el mundo. Su idea se sustenta en que las leyes divinas no están hechas sólo en favor de dios sino en pro del bienestar humano. Esto es lo que lo lleva a defender el derecho de los individuos a trabajar en sábado para comer y al mismo tiempo expulsar los mercaderes del Templo. La inhumanidad de las leyes y la hipocresía de quienes las aceptan no coinciden con su idea de la felicidad espiritual.

Los fariseos y el Sanedrín encarnan todo aquello que constituye la religiosidad vacía, la tradición que debe ser transformada para que la idea de Yahveh siga vigente. Uno de los anclajes más remotos de esa tradición es la creencia en el predominio del rango social o religioso de los individuos en la comida. Los egipcios, por ejemplo, no acostumbraban a sentarse a la misma mesa con aquéllos de inferior condición social y tenían prohibido hacerlo con los hebreos. Éstos, por su parte, no aceptaban a su mesa a los extranjeros, ni a los pecadores ni a ninguno que consideraran impuro. Pero Jesús, no piensa lo mismo, pues debía comer tanto con pecadores como con individuos de dudosa reputación, como la que atañía a los publicanos, si pretendía llevar la palabra de dios más allá de los estrechos límites impuestos por el judaísmo.

La falta de observancia de ciertas reglas que atañen a la comida es uno de sus principales recursos para manifestar su rechazo del rigorismo sin contenido que amenaza la continuidad del mensaje divino. Así le explica a los discípulos de Juan el Bautista cuando y cómo es conveniente el ayuno y a los fariseos la poca importancia que tiene para dios que los individuos se laven o no las manos para comer. En cualquier caso es una necesidad higiénica pero no un precepto religioso y menos aún una expresión de la bondad del alma y la devoción debida al Creador.

Un principio que lleva a Pablo en su Epístola a los Hebreos a cuestionar algunos puntos de la Ley e incluso a derogar aquellos que ya no responden a la idea de perfección del hombre y de su relación con los demás. Pablo en este caso trata la cuestión del sacerdocio y explica que si la «perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico», según lo consagró la ley mosaica en la persona de Aarón y sus descendientes, no hubiese sido necesario imponer más tarde un sacerdocio «a semejanza de Melquisedec». Este hecho, dice Pablo, significa que «cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la Ley». Una ineficacia que se hace extensiva a los sacrificios y holocaustos en el altar «pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados».

La «estrategia» de Jesús para llevar adelante su plan de necesaria renovación se asienta así en los pilares ideológicos y los gestos trascendentales que emanan de su discurso y de su actuación evangélica. Ambos elementos tienen como referencia común la vida cotidiana y, en este contexto, algo tan imprescindible como es la comida. Frente a la tradición mosaica que había sancionado una cocina religiosa para acentuar los rasgos sacerdotales del pueblo de Israel basándose en el principio de pureza e impureza, Jesús propone secularizar la alimentación y democratizar la mesa para abrir la casa de dios a todo el mundo. Como parte de su verdadero mensaje escatológico, la comida es un puente de relación y acercamiento con los demás; una forma de comunión aceptando humildemente todo lo que dios ha creado y, consecuentemente, un medio de acercamiento a él.

Independientemente de otros ejemplos, hay dos particularmente significativos protagonizados por Jesús en el proceso de renovación de la tradición mosaica que devendrá ruptura o desgajamiento del tronco político-religioso hebreo. Se trata de la celebración de la Pascua que es su última cena como hombre, aunque no su última comida, y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.

La cena pascual cobra especial interés por dos motivos. El primero está relacionado con el ritual y el segundo con las fechas de su celebración.

Instalados con sus doce discípulos en la «sala grande» del piso superior para la cena pascual, reservada el día de Ázimos, Jesús aprovecha la ocasión para introducir en el rito tradicional instituido por Moisés en vísperas de la salida de Egipto los elementos litúrgicos originales de su propia religión. Estos elementos conforman la institución de la Eucaristía, cuya formulación se asemeja al ritual de bendiciones que recoge la Misná, pero que adquieren a partir de ese momento, cargado de un tenso y misterioso dramatismo, de un nuevo y poderoso simbolismo. El paralelismo con el rito antiguo de la Pascua judía y a su vez la novedad que introduce Jesús con la institución de la Eucaristía es apreciable sobre todo en el texto de Lucas, donde distingue la primera copa de la última.

Por otra parte, dado que las fechas de la Pascua son móviles al depender del calendario lunar, existen numerosas versiones sobre el día en que la celebró Jesús para anunciar su suplicio y muerte e incluso si no la adelantó para introducir un elemento más de ruptura con la tradición. Pero mientras Juan escribe que Jesús fue juzgado y condenado antes de comer la Pascua, los Sinópticos hablan de la Cena de un cordero pascual en la que Jesús se vale de los ritos judíos tradicionales para introducir el sacramento eucarístico.

Algunos estudiosos creen que la Pascua se habría celebrado un día martes según un calendario esenio hallado entre los manuscritos del Mar Muerto y presuntamente seguido por los discípulos de Juan el Bautista. Los primeros cristianos orientales creían que la Pascua de Jesús había tenido lugar un día miércoles, a la noche del cual fue arrestado y juzgado por el Sanedrín, y llevado al día siguiente ante Pilato, para ser condenado y ejecutado el viernes por la mañana, según Marcos, o al mediodía, según Juan.

Mientras Juan y Mateo coinciden en situar la celebración de la Pascua el viernes, día de la Preparación, y por lo tanto la ejecución de Jesús el sábado, Lucas y Mateo establecen la cena en la tarde del jueves. Este adelantamiento de la fecha induce a pensar que hubo en Jesús una expresa voluntad de modificar la fecha de celebración, ya sea como simbólico rechazo a la Pascua judía o bien para convertirse él mismo en la sublimación del cordero pascual, cuyo sacrificio los judíos se muestran impotentes de llevar a cabo y deben recurrir a una autoridad superior, la romana, para ejecutarlo. Es decir que Jesús pone de manifiesto las limitaciones del clero judaico frente al nuevo orden imperial. Limitaciones que tienen su correlato doctrinal. Abona esta idea otro detalle. El hecho de que, según los Sinópticos, se prepare la cena pascual el primer día de Ázimos, cuando en realidad este día era el primero que seguía a la Pascua.

El milagro de la multiplicación de los panes y los peces tiene otra connotación igualmente simbólica y muy significativa en relación con la visión de Jesús del nuevo orden que ha empezado a dominar el mundo. Se trata de un orden abierto al Mediterráneo y que, como ya sabemos, encuentra en este mar su núcleo vital. Si en el Antiguo Testamento, el mar y el pez aparecen esporádicamente, cabe recordar la ballena que devora y devuelve a Jonás a la playa para que cumpla la misión encargada por Yahveh en Nínive; el pez que asa Tobías y que le sirve de comida y de conjuro contra el demonio; los peces que recuerdan haber comido en Egipto los israelitas durante la travesía del desierto, y alguna oscura alusión a la pesca o a las asociaciones para la pesca, en el Nuevo Testamento los peces aparecen como nuevos signos de prosperidad. No es casualidad que los primeros y mejores discípulos de Jesús sean pescadores, a quienes impresiona haciéndoles obtener una gran pesca y prometiéndoles convertirlos en «pescadores de hombres». Tampoco es «inocente» que, a la multiplicación milagrosa de los panes ya practicada por Eliseo, él añada la de los peces, en lo que algunos autores consideran como un preludio de la Pascua cristiana. Incluso, tras su resurrección, su aparición a sus discípulos a orillas del mar de Galilea resulta propiciatoria después de una frustrante jornada de pesca, en la que acaban comiendo pescado asado en la playa, dando lugar a un cuadro gozoso después del esfuerzo.

Independientemente del simbolismo religioso del pez, cabría conjeturar también la necesidad de encontrar otro alimento capaz de representar el nuevo espacio en el que se moverá el pueblo judío y que tiene como paisaje determinante el mar. Quizás para Jesús, el pez era la representación del cambio que se avecinaba y de allí su insistencia en mostrarlo como riqueza y alimentación surgida de la naturaleza y también como manifestación promisoria de la voluntad de dios. Esta idea no era ajena al contexto cultural, ya que el pez en las antiguas religiones del área era el vehículo místico de la vida y de la fertilidad. Atargatis, el hijo de la diosa Astarté, gustaba de llamarse Ictis, y los caldeos representaban el pez con cabeza de golondrina pues era para ellos signo de renovación cíclica. Los primitivos cristianos, particularmente los griegos, adoptaron como primer símbolo el pez, pues estaba asociado a la idea de espiritualidad y concretamente a la Eucaristía y al mensaje de la Salvación. Los cristianos griegos encontraron además en la palabra griega IKHTHYS, el modo de formar el acróstico de «Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador» (I [esus] KH [ristos] TH [eu] Y [ios] S [oter]. Aún después de que el Edicto de Milán consagrara en 311 la cruz como emblema cristiano, el pez siguió considerándose símbolo de la Eucaristía.

Dentro de ese proyecto de llevar el mensaje de salvación a todos los seres humanos, el nuevo culto inspirado por Jesús no podía mantener reglas que impidieran su expansión. Se trataba de reconocer la alteridad de los pueblos que constituían los vastos dominios del imperio romano y ello era imposible si se seguían manteniendo preceptos excluyentes, como los de no compartir la mesa con los gentiles o discriminar los alimentos entre puros e impuros. Tales observancias contradecían en los hechos su prédica de amor al prójimo. Por ello Jesús debate con los fariseos y escribas el tema de la pureza y la impureza y sienta el principio de que todo aquello que dios ha creado es puro por naturaleza, pues la corrupción es obra del hombre.

Esta idea es fundamental para la prédica posterior de sus discípulos, quienes en ocasiones muestran sus dudas y sus temores. Mientras Pablo, cuya cultura romanizada le permite entender la situación y defender enérgicamente esta posición, otros como Pedro, hombre de limitados recursos intelectuales, vacilan en determinados momentos. Uno de ellos se presenta cuando debe visitar a un centurión de Cesarea llamado Cornelio. Los escrúpulos de Pedro ante la posibilidad de compartir la mesa y la comida con un gentil son poderosos, aunque sabe que debe predicar con el ejemplo. Además, el temor de Pedro se ve aumentado por la condición de incircuncidado del tal Cornelio. Pero es entonces, cuando una visión le revela toda clase de «cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo», que una voz le ordena sacrificar y comer. A través de esta visión que lo enfrenta a lo puro y a lo impuro, Pedro, aún perplejo, bautiza a los primeros gentiles aceptando que ellos también pueden ser gratos a dios, cosa que debe justificar ante la asamblea de Jerusalén.

Durante mucho tiempo las contradicciones acerca de la aceptación de los gentiles y la pureza ritual fueron fuente de tensiones entre los primeros apóstoles. El concilio de Jerusalén, celebrado al año siguiente de la muerte de Jesús, ejemplifica la fuerte controversia que se dirimía entonces entre los seguidores de Jesús y las contradicciones que afloraban en sus conciencias merced al peso de la tradición religiosa y cultural y al carácter revolucionario que planteaba dentro del judaísmo la doctrina cristiana. Esta asamblea de «apóstoles y ancianos», aunque recomendando guardar las formas en asuntos tan espinosos como el comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, animales estrangulados y sangre, liberó a los gentiles de la obligatoriedad de circuncidarse, tal como proponía Pablo. Éste se enfrentó al problema directamente en Corinto, en cuyos mercados se vendían idolotitos, las carnes sobrantes de los banquetes sagrados celebrados en los templos, y apeló para su solución a la libertad del cristiano de decidir por sí mismo y también a su capacidad de tolerancia para aceptar el deseo de los escrupulosos.

La cuestión de la apertura hacia otras comunidades y culturas tampoco fue asumida espontáneamente y así vemos a Pedro, quien había defendido esta tendencia tras el bautizo de Cornelio y otros gentiles y en el concilio de Jerusalén, evitar sentarse con los gentiles en Antioquía cuando llega a la ciudad gente del grupo de Santiago, obispo de Jerusalén y representante del sector más apegado a la Ley en este asunto. La conducta de Pedro o Cefas como lo llama Pablo, provoca la airada reacción de éste, quien no sólo se lo reprocha, sino que para dirimir la cuestión propone a Pedro y Santiago como apóstoles «de los circuncisos» mientras que él se convierte en el apóstol de los «gentiles».

Progresivamente estas cuestiones fueron perdiendo vigencia a medida que el cristianismo se extendía hasta la misma capital del imperio romano. Por entonces, otras preocupaciones atribulaban el espíritu de los padres de la Iglesia. Las comidas durante la misa o ágapes y los excesos que se producían en éstos.

Fueron estas ideas aperturistas implementadas por la doctrina cristiana, las que propiciaron la rápida extensión de una religión monoteísta y que, no sin controversias, persecuciones, abusos y traiciones, dentro y fuera del territorio imperial, llegara a convertirse en una piedra fundamental de la cultura occidental. La sabiduría religiosa de Jesús y de los primeros padres del cristianismo estuvo en comprender que la Ley podía y debía ser modificada para acomodarla a las reglas de una nueva sociedad surgida del aporte de múltiples pueblos, culturas y creencias y a la que había que dotar de una suerte de coherencia espiritual.

Los libros que componen la Biblia abordan la historia espiritual y cultural de un pueblo que aportó a buena parte de la humanidad la idea original de un dios único y también de la ruptura que se produjo en su seno para proyectar un mensaje innovador y, aunque no pocas veces traicionado en más de dos mil años de historia, fundamental para quienes viven al oeste del Edén.

Cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los gentiles, mas yo me guardé bien de comerlos. (Tb. 1, 10).

Al cabo de los diez días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más rollizos que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde entonces el guarda retiró sus manjares y el vino que tenían que beber, y les dio legumbres. (Dn. 1, 15-16)

A la hora de comer

Los israelitas decían; «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahveh en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos!». (Éx. 16, 3).

Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara. (2R. 4,10).

Saúl se negó diciendo: «No quiero comer». Pero sus servidores a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. (1S, 28, 23).

Como salva el pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel, los que se sientan en Samaria, en el borde de un lecho y en un diván de Damasco. (Am. 3, 12).

Acostados en camas de marfil, arrellanados en sus lechos, comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo, canturrean al son del arpa, se inventan, como David, instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen… (Am. 6, 4-5).

Se adelantó su sierva para extender en tierra, frente a Holofernes, los tapices que había recibido de Bagoas para el uso cotidiano, con el fin de que pudiera tomar la comida reclinada sobre ellos. Entrando luego Judit, se reclinó. (Jdt. 12, 15-16).

…Dieron a Judit la tienda de Holofernes, con toda su vajilla de plata, sus divanes, sus vasijas y todo su mobiliario. (Jdt. 15, 11).

Y mientras comían recostados, Jesús dijo: «Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo». (Mc. 14, 17).

…«Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, y tomando una toalla, se la ciñó. (Jn. 13, 4).

Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. (Jn. 12, 2-3).

Todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa «Bosque del Líbano» era de oro fino. (1R. 10, 21).

Llegó, pues, Atenobio, el amigo del rey a Jerusalén y al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata, y todo el esplendor que lo rodeaba, quedó asombrado. (1M. 15, 32).

Le envió [Demetrio III a Jonatán] copas de oro y un servicio de mesa, y le concedió autorización de beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar fíbula de oro. (1M. 11, 58).

Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala, y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Después dijo Samuel al cocinero: «Sirve la porción que te entregué, la que te dije que pusieras aparte». Tomó el cocinero la pierna y el rabo poniéndolos delante de Saúl. (1S. 9. 22-23).

Meribbaal, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. (2S, 9, 10).

Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola: «Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: ‘Deja el sitio a éste’, y entonces vayas a ocupar avergonzado al último puesto». (Lc. 14, 7-9).

La ruptura cristiana

No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. (Mt. 10, 34, Lc. 12, 51).

Y él les dijo: «El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado». (Mc. 2, 27; Mt., 12, 1; Lc. 6, 1-5)

«Servid la comida». Y le sirvieron a él [José] aparte, aparte a ellos, y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. Sentáronse, pues, delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor… (Gn. 43, 31-33).

Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal…». (Mt.9, 10-12).

Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos…»? (Mt. 9, 14-15; Mc. 2, 18-22; Lc. 5, 33-39).

Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, -es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, sino se bañan, no comen; y hay otras cosas que observan por tradición, como la purificación de las copas, jarros y bandejas-. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: «¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras?». (Mc. 7, 1-7; Mt. 15, 1-9)

Pero el Señor les dijo: «¡Bien! Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato, ¡mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad…!». (Lc. 11, 39).

De este modo queda abrogada la ordenación precedente, por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la Ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. (Hb. 7, 18-19).

Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios. (Lc. 13, 29).

Cordero, panes y peces

Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios».

Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios».

Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo; «Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío». De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». (Lc. 22, 14-20).

Antes de la fiesta de la Pascua…(…). Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle… (Jn. 13, 1-2).

Al otro día, siguiente a la Preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato…(Mt. 27, 62).

Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia la hora sexta… (Jn. 19, 14).

Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua… (Lc. 22, 7; Mt. 26, 17; Mc. 14, 12).

…¿Traficarán los asociados?

¿se le disputarán los mercaderes? (Jb. 40, 30).

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las redes». Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse…(Lc. 5, 4-6).

Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces» (…) Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. (Jn. 6, 8-11).

Fueron y subieron a la barca [los once discípulos], pero aquella noche no pescaron nada.

Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla (…) Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. (…) Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces. (…) Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez. (Jn. 21, 3-13).

Luego llamó a la gente y les dijo: «Oid y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre». (Mt. 15,10-11; Mc. 7, 14, 23).

[Pedro] Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis, y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa, así como un gran lienzo, atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: «Levántate, Pedro, sacrifica y come». Pedro contestó: «De ninguna manera, Señor; jamás he comido nada profano e impuro». La voz dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano». (Hch. 10, 10-16).

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato».(Hch. 10, 34-35).

No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios. Ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. (Co.8, 8-9).

Que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. (Rm. 14,17).

Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles; pero una vez que aquéllos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos.

Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: «Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? (Ga. 2, 11-14).

…Nosotros [Pablo y Bernabé] nos iríamos a los gentiles y ellos [Pedro y Santiago] a los circuncisos…(Ga. 2, 9).

Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la Cena del Señor; porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga ¿No tenéis casas para comer y beber? (1Co. 11, 20-22).

[i] Este texto corresponde al Capítulo XIV de Economía y religión en la Biblia, ensayo inédito de Antonio Tello.

[ii] El autor organiza las notas de referencia del texto según la costumbre de los masoretas -eruditos judíos de los siglos VII a X de las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, que sucedieron a los soferim o escribas en la tarea de hacer copias rigurosas de las Sagradas Escrituras- de poner comentarios en los márgenes y al final de los códices.