PATRICIA HIGHSMITH: Todos tenemos dos caras[i] – -1ª parte

Por Amílcar Nochetti[ii]

Acercamiento

Quien mejor definió a la novelista Patricia Highsmith (1921-1995) fue el británico Graham Greene, creador de torturas psicológicas similares a las de su colega estadounidense. Sólo que en aquél esas torturas estaban ocasionadas por aquello que sentía como un continuo pecado, producto de su complejo de culpa, típicamente católico, mientras que en su colega femenina las raíces eran muy diferentes. Pero Greene dijo en cierta ocasión, sin equivocarse: Uno no cesa de releer a Patricia Highsmith. Ha creado un mundo original, cerrado, irracional, muy opresivo, donde no penetramos sino con un sentimiento personal de peligro, y casi a pesar nuestro, pues tenemos enfrente un placer mezclado con escalofrío, el que nos provoca darnos cuenta que escribe sobre los seres humanos como una araña lo haría sobre las moscas.

La obra de Patricia Highsmith se compone de veintidós novelas (cinco de ellas reunidas en torno a la saga Ripley, nueve libros de cuentos y dos ensayos, entre 1950 y 1995. De ellas se realizaron diecisiete películas que adaptan trece novelas, más una claramente inspirada en su literatura. El origen de ese cine se explica desde la propia obra de Patricia, corroborando que en su caso literatura y cine van de la mano. Lo de la araña y la mosca es muy certero, porque en Highsmith hay desapego a la hora de describir los crímenes humanos, pero la frialdad con que persigue las raíces de esos actos sugiere claramente el anhelo sigiloso de la araña, mientras registra las miserias de los hombres como haría un entomólogo: con curiosidad y sin emoción. El resultado es inquietante, porque en forma permanente cruza la línea que separa el bien del mal, revelando la fragilidad de la frontera, y llevando al lector en el viaje, haciéndolo empatizar con lo ilógico, lo irracional y lo caótico, e instándolo a descubrir que nada de eso le resulta tan ajeno, que puede entender al criminal, al loco, al retorcido. Y algo más inquietante aún: que podría serlo él mismo.

No es de extrañar entonces que, en vida, ni ella ni su obra fueran populares en Estados Unidos y, por ende, tampoco el cine que inspira. Highsmith desobedecía los códigos del policial, en los que la corrección moral está rigurosamente respetada, por eso el lector no se siente seguro con ella. Como dijo una vez: El trasgresor puede triunfar o ser atrapado por la justicia, pero se tiene la sensación que el orden es impuesto por la intervención de la suerte o las circunstancias, no porque los personajes vivan en un mundo racional gobernado por Dios. En realidad, su literatura tiene mucho más de Dostoievski que de la serie negra, a la cual los editores -por motivos espurios- se empeñan en vincularla. Pero su obra y las películas que en ella se inspiran, se entienden mejor conociendo a la autora.

¿Quién y cómo era Patricia Highsmith?

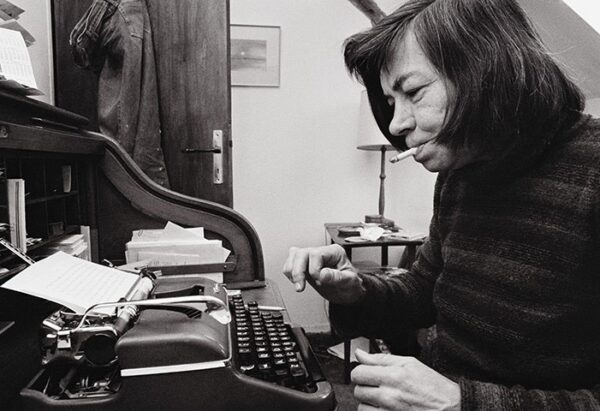

Sobre su vida y su personalidad se supo poco hasta 2003, cuando se editó la biografía de Andrew Wilson, Beautiful Shadow, la cual establece un tópico que en su caso fue real: tuvo una vida desgraciada. El biógrafo tuvo acceso a su diario íntimo, que la autora llevó religiosamente durante toda su vida. Patricia mantuvo una distancia huraña con el mundo, al que sólo salía para promocionar sus novelas. Las fotos la mostraban vieja, seca, descuidada, al estilo Marguerite Duras. Se sabían sólo tres cosas de Patricia: 1) era lesbiana; 2) había nacido en Texas; y 3) desde los años 60 vivía en Europa. El retrato que ofrecen esos diarios está al alcance del lector desde 2021, en lo que puede considerarse una traición a la intimidad de la novelista, a cambio de conocer en forma mucho más profunda y sofisticada su vida y sus pensamientos.

Patricia Highsmith nació en Fort Worth, Texas, el 19 de enero de 1921, con el nombre de Mary Patricia Plangman. Era hija de Jay Bernard Plangman y Mary Coates, que se habían divorciado nueve días antes de su nacimiento. Dos datos tempranos permiten entender la visión del mundo y la gente que tendría Patricia: no conoció a su padre hasta los doce años, y su madre intentó interrumpir el embarazo tomando aguarrás. Más maternal fue su abuela Willi Mae, con la que vivió durante su infancia. Esa mujer le enseñó³ a leer a los cuatro años, y desde entonces tuve un amor físico por la palabra escrita. Mientras leía, a menudo ponía el diario cerca de la nariz para respirar el aroma de la tinta. En 1927 su madre y ella se fueron a Nueva York con su padrastro Stanley Highsmith, por quien Patricia sintió un odio inmediato. Recuerda haber tenido repetidas fantasías sobre asesinarlo cuando tenía ocho años: Aprendí a vivir con un odio homicida y opresivo muy temprano, y aprendí a sofocar también mis emociones más positivas. Todo eso probablemente causó mi propensión a escribir sanguinarias historias de muerte y violencia.

En la escuela era tímida y su acento tejano la delataba como extranjera en Nueva York, pero a los nueve años experimentó una revelación: leyó La mente humana del Dr. Karl Menninger, obra de divulgación psiquiátrica que se ocupaba de lo que por entonces se llamaban conductas desviadas. Lo que le atrajo del libro fue el rechazo de Menninger del concepto de normalidad. Allí leyó: Es la ignorancia la que hace a la gente pensar en lo anormal solo con horror, y le permite permanecer tranquila en la proximidad de lo normal, como promedio y mediocre. De seguro, cualquiera que aspire a algo es a priori anormal. Ella se sabía diferente y respira más tranquila al absorber ese concepto. El libro le venía a mostrar que, tras apacibles fachadas, se esconden contradicciones y deseos perversos. Más tarde diría: No puedo pensar en nada más apto para poner la imaginación en movimiento que la idea o el hecho que cualquiera que pasa a tu lado en la calle puede ser un sádico, un ladrón compulsivo, incluso un asesino.

La entrada en la universidad fue para Patricia la mejor forma de desprenderse del clima opresivo de su casa. Su madre le insistía en que fuese normal. Se cuenta que ya a los catorce años le pregunta: ¿Vos sos una lesbiana? porque te estás empezando a comportar como tal. Luego escribirá en su diario cómo ese comentario vulgar y estremecedor la hizo sentir más rara e introvertida: Me parecía como los que se hacen en la calle, del tipo ¡mirá ese jorobado! ¿no es gracioso? pero yo no era una lisiada en la calle, sino su hija. Patricia no tenía un pelo de tonta, e íntimamente sentía que poseía una esencia masculina escondida bajo su cáscara femenina. Un adivino le había dicho a su madre: Usted tiene un hijo. No, perdón, una hija. Debía ser un niño, pero es una hija. Y era así como se sentía. Hallaba emocionantes las relaciones con las mujeres, pero no era fácil en esa época reconciliarse con una inclinación a la que se consideraba una enfermedad. El propio Menninger clasificaba el lesbianismo como perversión del afecto y el interior, ubicándolo a la par del fetichismo, la pedofilia y el satanismo. Patricia lo vivía con culpa, pero al independizarse decidió investigar. En su diario describe en detalle su despertar sexual, relatando con brutal franqueza sus relaciones con muchas mujeres. Reconocía que esa vorágine le hacía mal, pero se sentía incapaz de resistirla, por lo que se juzgaba a sí misma como una pervertida, aunque su timidez lograba que en sus citas se quedara callada y confusa. Pero la cara que mostraba al mundo no tenía rastros de sus tormentas interiores. Sabía lo que quería hacer con su vida y lo que quería ser. Era muy buena en pintura y escultura, pero tenía claro que lo suyo era la literatura. Para ella escribir era ordenar la experiencia en su cabeza. Eso le atrapa porque podría encauzar su vida, que era caótica.

Intimidad

La publicación de sus diarios íntimos en 2021 detallan mucha cosa sobre su vida, en especial un amplio abanico de encuentros y relaciones sexuales que retratan a una mujer áspera y tumultuosa. Narra un encuentro sexual fallido con el escritor Arthur Koestler como un episodio miserable y triste. Ataca la sexualidad reprimida de la época con una descripción del hombre americano, que no sabe qué hacer con una chica cuando la tiene. No está realmente deprimido o inhibido por el control del puritanismo: simplemente no sabe qué hacer en la situación sexual. También apunta su amor por sus propios personajes: ¿Qué mejor cosa se puede hacer que dedicar lo mejor de mi fuerza a su creación día a día? Y por la noche, estar exhausta. Quiero pasar todo mi tiempo, todas mis noches con ellos. En otro pasaje describe cómo se obsesiona sexualmente con una mujer, cómo la sigue hasta la casa y cómo eso le despierta reflexiones sobre el amor y el crimen, porque matar es una forma de hacer el amor, es una forma de poseer.

Y aquÃí hay que volver a Graham Greene, que la entendía como pocos. Para él Patricia fue la poeta de la aprensión, que crea un mundo sin límites morales. Es increíblemente moderna porque habla a la irracionalidad: era una lesbiana que odiaba a las mujeres, y era políticamente incorrecta, porque ciertamente nunca fue abanderada del movimiento feminista. Podía ser una mujer monstruosa, violenta y muy desagradable. Según lo que se sabe de los diarios, de los que el New York Times ya ha revelado fragmentos, Patricia era una mujer con un pensamiento de encaje imposible al día de hoy: era antisemita y misógina, odiaba a mujeres y hombres, y nunca se preocupó en ocultarlo. Según la editora Anna von Planta, la idea es mostrar cómo Patricia se convirtió en Patricia Highsmith, y que ella cuente con sus propias palabras su vida, pensamientos, preocupaciones, y la creación de su obra. Quienes están en contra de la publicación se remontan a una carta suya de 1940, donde escribía: Ningún escritor traicionaría su vida privada, porque sería como mostrarse al desnudo en público.

Está bien o mal publicar sus diarios, lo que ya se sabía es que su iniciación en la literatura se remonta a 1946, cuando se mantenía como redactora de guiones para comics y por primera vez prestó atención a los caracoles. Paseaba por un mercado cuando vio dos, unidos en un raro abrazo. Se los llevó a su casa, los puso en una pecera y los observó desarrollando una actividad que parecía ser sexual. Decidió describirla paso a paso, y en base a esa experiencia escribió su primer cuento, El observador de caracoles, que su agente literario juzgó demasiado repugnante para mostrar a los editores. Enterada de eso, los adoptó junto a sus mascotas preferidas, los gatos, porque los caracoles me dan una especie de tranquilidad. Ya en sus primeros cuentos se nota su predilección por lo extraño. No tenía interés en escribir sobre la salud, la felicidad o la gente equilibrada, porque para ella la satisfacción equivale a estupidez. En su opinión, la locura, en lugar de ser normalizada, debería ser celebrada: Me gusta la gente en la que las luchas internas son visibles. Por eso simpatizo con los delincuentes, me resultan muy interesantes, a menos que sean estúpidamente brutales. Pero desde un punto de vista dramático son atractivos, porque al menos durante un tiempo son activos, libres de espíritu, no se doblegan ante nadie. En un mundo en el que la mayoría de las personas intentan ser idénticas a las demás, los psicópatas y neuróticos se atreven a ser ellos mismos.

Fue por entonces que le editaron su primera novela, Extraños en un tren (1950), donde aparece en primer plano uno de los asuntos fundacionales de toda su posterior literatura: cualquier persona es capaz de asesinar. Hacerlo es puramente cuestión de circunstancias. El éxito de este primer libro, elegido por Alfred Hitchcock para ser llevado a la pantalla, y el suceso que obtuvo la película (Pacto siniestro, 1951), decidieron el futuro de Patricia que, de la noche a la mañana, con apenas 29 años de edad, se convirtió en una novelista mundialmente conocida. También por esos años intentó convertirse en alguien normal. Se comprometió con un escritor inglés y realizó una terapia para encauzar su preferencia sexual. Durante meses osciló entre un deseo desesperado por casarse y la certeza que si lo hacia no solo lo destruiría a él, sino también a sí misma. Cuanto más pensaba en el matrimonio, menos le gustaba: Lo doméstico me repelía, y la idea de una vida de bebés, cocina, sonrisas falsas, vacaciones, cine y sexo, en especial lo último, me desagradaba. La terapia no logró volverla heterosexual, pero tuvo un resultado imprevisto. Para poder afrontar sus gastos se empleó en el departamento de juguetes de la tienda Bloomingdale’s, y allí se inspiró para escribir una novela sobre un amor lésbico. Una tarde entró a la tienda una mujer elegante envuelta en un tapado de piel. El encuentro duró pocos minutos, pero tuvo un efecto dramático en Patricia. Luego de atenderla se sintió muy rara y un poco mareada, al borde del desmayo, y al mismo tiempo exaltada, como si hubiese tenido una visión. Al volver a casa escribió el argumento de El precio de la sal, publicada en 1952 con el seudónimo Claire Morgan, y reeditada con su nombre recién en 1990 como Carol.

El libro parecía una confesión autobiográfica. Carol amalgama todas las cualidades que Highsmith admiraba en la mujer: cabello rubio, ojos grises, graciosa, elegante, femenina y con la inaccesibilidad de una diosa. El otro personaje es una versión más joven e ingenua de si misma. La novela es menor, pero tuvo algo muy original: la historia homosexual terminaba en final feliz. En esa época eso era una novedad, porque en Estados Unidos la ira de Dios castigaba a los trasgresores. Además, ese final optimista era sorprendente considerando el clima de miedo que existía con un maccarthysmo que había encauzado una caza de brujas dirigida inicialmente contra los comunistas, pero que pronto incluyó a los homosexuales. También era irónico que Highsmith hubiese escrito una historia donde el amor triunfaba, cuando ella sólo conocía la frustración. Para Patricia la naturaleza del amor es ilusoria, su esencia es imaginación, porque está todo en los ojos del espectador. Nada que ver con la realidad. Cuando estás enamorado estás en estado de locura. Sin embargo, lo perseguía como si creyera en él: como muchos románticos, ella era promiscua de a ratos, pero ese saltar de cama en cama indicaba una búsqueda infinita del ideal.

Y a partir de ese momento ya nada ni nadie la para en su vida y en la literatura. Su tercera novela, El cuchillo (1954), es un tenso retrato de obsesiones enfermizas, algo frecuente en futuros grandes libros: Mar de fondo (1957), Ese dulce mal (1960), Las dos caras de enero (1961), El grito de la lechuza (1962), La celda de cristal (1964), Rescate por un perro (1972) y El diario de Edith (1977). En forma paralela logró un inesperado éxito con la saga dedicada al estafador Tom Ripley, iniciada con El talentoso Mr. Ripley (1955) y continuada en La máscara de Ripley (1970), El juego de Ripley (1974), Tras los pasos de Ripley (1980) y Ripley en peligro (1991). Ninguna de esas novelas tiene la profundidad de las anteriores, pero fueron un notable éxito de ventas, y en forma injusta es por ellas que hoy más se recuerda a la autora. Pero aun en esas novelas comerciales Patricia explora el sentimiento de culpa y los efectos psicológicos del crimen sobre los asesinos. Pese a la popularidad de sus obras, Highsmith pasa la mayor parte de su vida sola. En 1963 se traslada a East Anglia (Reino Unido), luego vivió en Francia, y por último en una aislada casa en Locarno (Suiza), cerca de la frontera con Italia.

Entender a Patricia

La saga de Ripley cimentó su fama como autora perversa. Su literatura refleja un fastidio por la moralidad, pero el tema le preocupaba, y se describe como una novelista que encontraba el asesinato muy bueno para ilustrar los problemas éticos. Su obra es potente porque muestra las fuerzas terribles que habitan en los hombres, y a la vez documenta la banalidad del mal. También opinaba que había mucha falsedad en las exigencias de una literatura edificante: La pasión del público por la justicia me resulta aburrida y artificial, porque ni a la vida ni a la naturaleza les importa que se haga o no justicia. El público en general quiere ver el triunfo de la ley, y al mismo tiempo gusta de la brutalidad, pero cuando está del bando bueno. El héroe puede ser brutal, sin escrúpulos sexuales, puede pegar a las mujeres y seguir siendo héroe, porque se supone que persigue algo peor que asó mismo. Patricia pone al lector en una posición incómoda, enfrentándolo a su propia ambivalencia, porque en su universo el asesinato puede ser horrible, pero también algo nacido de una necesidad psicológica. Está descrito de forma tan lógica e imparcial que el lector es inducido a creer que es parte de la conducta normal. Patricia escandaliza con su obra, pero ella se defendía diciendo que reflejaba la realidad: He leído que sólo el 11% de los asesinatos se resuelven, así que pienso: ¿por qué no escribir sobre unos pocos personajes que están libres? Era un tema espinoso.

Otro asunto complicado fue la forma en que encara a la mujer en su obra: Sin las mujeres no habría calma, reposo ni belleza en la vida, pero la idea que una relación mejore la existencia es una falsedad. Lo dijo en 1948, y fue una premonición, porque sus vínculos amorosos fueron tormentosos o no correspondidos. La única vez que entabló una relación pacífica no soportó mucho tiempo: Era demasiado fácil, confortable y segura para mí. Aunque dijo que su obra era un monumento dedicado a la mujer, en sus novelas éstas no son muy dignas de ser amadas. No suelen ser protagonistas, no son asesinas y pocas veces son asesinadas, pero son el detonante de los crímenes. La opinión que tenía de las mujeres era mala: La mayoría son trepadoras, dependientes, quejosas y manipuladoras, dijo en 1975. En su vida privada tendía a embellecer el pasado, fantaseando con el retorno de sus amantes perdidas. Parecía estar enamorada de la idea de la mujer, y no de mujeres reales: Es obvio que mis enamoramientos no son amor, sino la necesidad de unirme a alguien. Pero esas uniones me dejan más desamparada. El amor puede ser reducido a una desequilibrada ecuación: por un lado, días de exquisita felicidad del inicio, por otro el inevitable infierno final. Consciente que se ligaba con mujeres que la dañaban y que le era imposible convivir con nadie, se refugia en la fantasía.

Cuando era cincuentona su belleza física hacía tiempo que se había evaporado. Fumaba una cajilla y media de Gaulois sin filtro al día, y empezaba a beber antes de desayunar. Se volvía cada vez más retraída. El contacto con la gente la dejaba agotada. El trabajo se convirtió en la única cosa importante o disfrutable. Una joven periodista inglesa que había sido su amante declaró que su simbiosis con su arte era tal que si miras sus personajes, verás que ellos son ella. Cuando la conocí íntimamente, huyó horrorizada: Era un ser extremadamente desequilibrado, hostil, misántropo, totalmente incapaz de cualquier tipo de relación, no sólo de las íntimas. Siguió empero admirándola como novelista: Su escritura la salva. Ella sabía que eso estaba entre ella y la locura. Si no hubiera tenido su obra podría haber terminado en un manicomio o en un asilo para alcohólicos.

El 5 de abril de 1985 le diagnosticaron cáncer de pulmón. El terror la hizo dejar de fumar. La operaron y el Cáncer no volvió. Aun en los momentos más dolorosos de su vida Patricia desechó el suicidio, lo consideraba una cobardía imperdonable. En 1993 se le declaró la enfermedad que la llevaría a la muerte: la leucemia. Lo tomó con calma, y en sus últimos momentos pareció hallar la paz: cuando en 1995 publicó su novela Small G, un idilio de verano, no mostró crímenes, sino un bar en Zurich donde los personajes (homosexuales, bisexuales y heterosexuales) se enamoran de la gente más incorrecta. Un crítico pareció entenderla: Uno tiene la sensación que, aunque no es una buena novela, Highsmith ha llegado al punto donde experimenta algo así como la felicidad. Otro fue más egoísta: Ha hecho la paz con sus demonios: la bondad gana a la maldad. Lástima por el lector€. Finalmente, murió el 4 de febrero de 1995 en el Ospedale La Caritá de Locarno.

[i] Este texto de Amílcar Nochetti se publica por gentileza de Metrópolis. Ciudad de cine. https://www.metropoliscine.com.ar/2021/01/el-cine-y-patricia-highsmith-todos-tenemos-dos-caras/

[ii] Amílcar Nochetti. Crítico de cine uruguayo (1963-2021). Miembro de la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci).